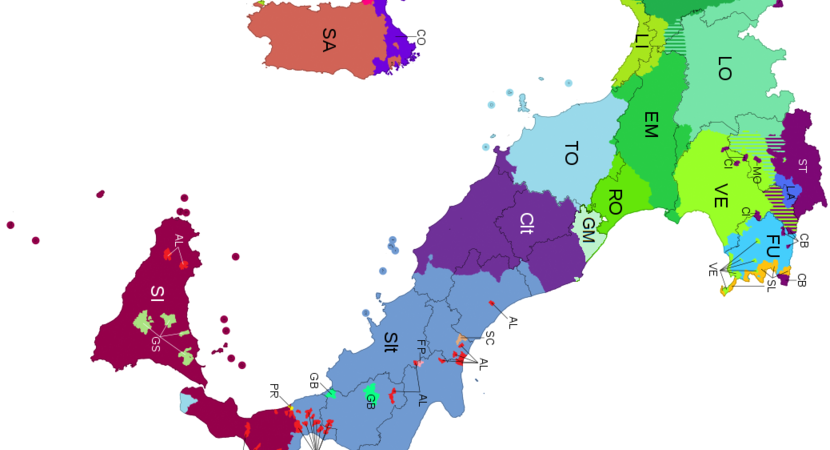

L’Italia, fin dalla sua nascita nel 1861, è sempre stata frammentata culturalmente e linguisticamente. Nei decenni successivi all’Unità nazionale l’obiettivo dell’alfabetizzazione della popolazione e dell’abbandono dei dialetti è stato un perno fondamentale per avvicinare così tante diversità che non erano sempre in grado di comunicare tra di loro. Con la diffusione della radio e della televisione, fino ad arrivare ai giorni nostri, sempre meno persone vengono considerate analfabete e quindi la maggioranza è in grado di parlare, leggere, scrivere e capire correttamente la lingua che ci accomuna, ma le altre lingue italiane meglio lasciarle nel dimenticatoio o sono un patrimonio a rischio?

Indice dei contenuti

Classificazione lingue e dialetti in Italia

| Gruppo linguistico | Area di diffusione | Status di tutela |

|---|---|---|

| Sardo | Sardegna | Lingua minoritaria storica (L. 482/99) |

| Friulano | Friuli Venezia Giulia | Lingua minoritaria storica (L. 482/99) |

| Ladino | Trentino-Alto Adige, Veneto | Lingua minoritaria storica (L. 482/99) |

| Napoletano | Campania e Sud Italia | Patrimonio vulnerabile UNESCO |

| Siciliano | Sicilia | Patrimonio vulnerabile UNESCO |

Le lingue riconosciute e la tutela UNESCO

Nella nostra penisola, tra le venti regioni, cinque sono a statuto speciale e solo tre di queste, la Sardegna, il Friuli Venezia Giulia ed il Trentino – Alto Adige, possono vantare una lingua non ufficiale in altri paesi riconosciuta dallo Stato, ovvero, rispettivamente, il sardo, il friulano e il ladino. Tenendo conto anche della decisione dell’UNESCO di riconoscere il napoletano e il siciliano per via della loro importanza culturale, l’Italia conta in totale cinque lingue diverse oltre l’italiano, ma sono le uniche ad esistere? Non di certo, anche se queste sono le più famose e le meglio salvaguardate.

La lotta contro i dialetti e la rinascita social

Per molti anni, reduci dai processi di alfabetizzazione, si è erroneamente pensato che parlare in “dialetto” fosse un segno di poco garbo e di mancanza di cultura quando, in realtà, è semplicemente un residuo che deriva dalle vecchie dominazioni e idiomi che risalgono a prima del 1861. La costante lotta contro le altre lingue italiane era dettata da una necessità appartenente al secolo scorso, in particolare durante l’epoca fascista ma, adesso, con l’avvento della tecnologia e dei social network, sembra che sempre più dialetti stiano risorgendo per diffondersi, risultando comprensibili anche a coloro che appartengono a diverse parti d’Italia. Non risulta strano, quindi, sentir imitare il romano da un milanese, il salentino da un veneto o il toscano da un napoletano. Questa unione culturale, quasi curiosa, sembra stia dando una nuova vita ed un nuovo vigore alle lingue italiane che tanto erano state tanto bistrattate.

Il vantaggio del bilinguismo precoce

Molti studi affermano che apprendere due lingue dalla tenera età risulti molto vantaggioso per i processi mentali e per l’apprendimento di ulteriori idiomi. Questa affermazione, reinterpretata, può suggerire quindi un cambio radicale sul come vediamo e come ci rapportiamo alle lingue italiane: se nelle venti regioni nostrane si proponesse di studiare, oltre l’italiano, anche il proprio dialetto o lingua (se, chiaramente, sussistessero motivi culturali ed una correlata creazione di una grammatica delineata e precisa), potrebbe portare un estremo vantaggio cognitivo, facendo sì che quasi la metà degli italiani possa nascere in un ambiente bilingue. Potete approfondire il valore storico dei dialetti sul portale della Treccani. Basti pensare alla cugina Spagna, già abituata a questo tipo di visione grazie alla co-ufficialità di catalano, basco (o euskera), valenciano, gallego ed aranés.

I due grandi ostacoli all’ufficializzazione

Se culturalmente le affermazioni precedenti possono considerarsi valide, il problema principale di attuare una visione ed un cambiamento così drastico nell’organico delle lingue italiane ufficiali potrebbe riscontrare due grandi problemi. Il primo riguarderebbe il territorio: determinate regioni (o aree), infatti, non dispongono di una solida base culturale e grammaticale da poter aderire a questa variazione, o ancora altre come la Puglia che ha al suo interno molti dialetti diversi, divisi da due o più ceppi linguistici. Il secondo riguarderebbe, invece, gli ipotetici trasferimenti da regione a regione, in particolare per chi frequenta la scuola dell’obbligo, che potrebbe ritrovarsi a dover parlare o studiare una lingua totalmente diversa da quella di origine. Senza dubbio è un’idea acerba, che necessita di cura ed una migliore base, ma, allo stesso tempo, potrebbe rivelarsi una scelta necessaria per salvaguardare il bellissimo e linguisticamente variopinto patrimonio culturale.

Fonte immagine: Wikimedia Commons, Giorgio Eusebio Petetti

Articolo aggiornato il: 28/12/2025