L’idea del Giappone come paese generato esternamente nasce ben prima dell’occupazione statunitense post-bellica (1945-1952).

Già nel 1853, con l’arrivo delle kuro fune (黒船, navi nere) dell’ammiraglio americano Matthew Calbraith Perry, l’arcipelago si trovò costretto ad aprire i suoi porti e a porre fine al periodo di isolamento selettivo noto come sakoku (鎖国, paese in catene, 1641-1853). Sebbene non si giunse a un conflitto armato, data la schiacciante superiorità tecnologica e militare degli Stati Uniti, l’episodio, di matrice fortemente coercitiva, destabilizzò le fondamenta culturali e politiche, segnando l’inizio di un periodo di trasformazioni forzate e di modernizzazione imposta dall’esterno, nonché di forte alienazione in Giappone.

Indice dei contenuti

Evoluzione dell’alienazione nella letteratura giapponese

| Autore | Contesto Storico | Causa dell’Alienazione | Opera Chiave |

|---|---|---|---|

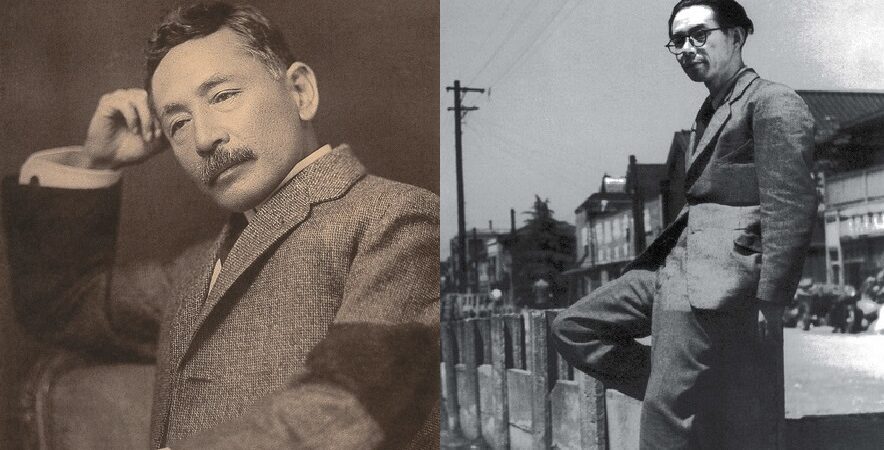

| Natsume Sōseki | Periodo Meiji / Taishō | Occidentalizzazione forzata e perdita di identità culturale | Kokoro |

| Hara Tamiki | Secondo Dopoguerra | Trauma della bomba atomica e devastazione fisica | Genbaku bungaku (Letteratura dell’atomica) |

Natsume Sōseki e l’alienazione nel periodo Meiji

Nel 1914, a quasi mezzo secolo dal bakumatsu (幕末, fine dello shogunato) e dall’inizio del periodo Meiji (明治時代, 1868-1912), venne pubblicata la versione integrale di Kokoro, originariamente rilasciato a puntate sull’Asahi Shinbun e considerato uno dei più grandi capolavori di Natsume Sōseki.

Il romanzo dipinge il ritratto di una società in rapido mutamento, ormai completamente assorbita nella frenetica corsa all’occidentalizzazione e indifferente allo smarrimento di chi resta ancorato alle proprie radici. Kokoro venne pubblicato poco dopo la morte dell’imperatore Meiji, il 30 luglio 1912, un evento che scosse profondamente le fondamenta identitarie, storiche e politiche del Giappone.

Fu un lutto che segnò la fine di un’epoca e il passaggio dal Giappone proto-moderno a una nazione determinata a ritagliarsi un nuovo ruolo nell’arena internazionale.

Il suicidio combinato del generale Nogi e sua moglie, in un atto di junshi, durante i funerali del tennō (天皇, sovrano celeste) rispecchiò lo stato d’animo di un’ampia parte della popolazione, rappresentata, nel romanzo, dal Sensei e dal padre del protagonista senza nome, i quali vedono in sé stessi, con riverenza e umiltà, un’eco del Figlio del Cielo.

Gli albori del periodo Taishō (大正時代, 1912-1926) sono stati caratterizzati da un diffuso senso di alienazione in Giappone; il fatto che i personaggi di Kokoro non abbiano un nome ne è una prova. In una società che, da un momento all’altro, risulta irriconoscibile agli occhi dei suoi cittadini, il senso di inadeguatezza, di smarrimento e di incompatibilità finiscono per sopraffare lo spirito, tanto quello più resiliente, come nel caso del generale Nogi, quanto quello più fragile e sensibile, come nel caso del Sensei.

Proprio come Sōseki, con cui condivide anche l’amore per la poesia cinese, questo personaggio porta la bandiera di una generazione di mezzo, nata nel pieno di un enorme mutamento.

Hara Tamiki e la letteratura della bomba atomica

La fine del sakoku a metà Ottocento e le tragedie di Hiroshima e Nagasaki, benché distanti quasi un secolo, tracciano una chiara linea di continuità: il Giappone, anziché intraprendere un percorso di sviluppo autonomo, si è trovato ripetutamente modellato dall’esterno, spesso mediante l’uso della forza.

Mentre per Sōseki l’alienazione affonda le radici nel processo forzato di occidentalizzazione e nel terrore della scomparsa di ciò che era intrinsecamente giapponese, per il più celebre scrittore della genbaku bungaku (原爆文学, “letteratura della bomba atomica”) Hara Tamiki, l’alienazione nasce dalla devastazione fisica e psicologica di Hiroshima, dove la distruzione e il trauma collettivo hanno segnato la popolazione, trasformando il dolore individuale in una ferita generazionale. Pur manifestandosi in forme e meccanismi diversi, queste esperienze risultano indissolubilmente legate, riflettendo il malessere di una nazione plasmata con violenza dalle forze esterne, in particolare da quelle statunitensi. In Hara, questa eredità trova espressione in una narrazione che non solo documenta il disastro, ma ne svela anche la portata esistenziale, rivelando le radici dell’alienazione in Giappone e una profonda crisi d’identità che travalica il singolo individuo per abbracciare l’intera nazione.

Fonte dell’immagine: Wikipedia – Public Domain

Articolo aggiornato il: 31/12/2025