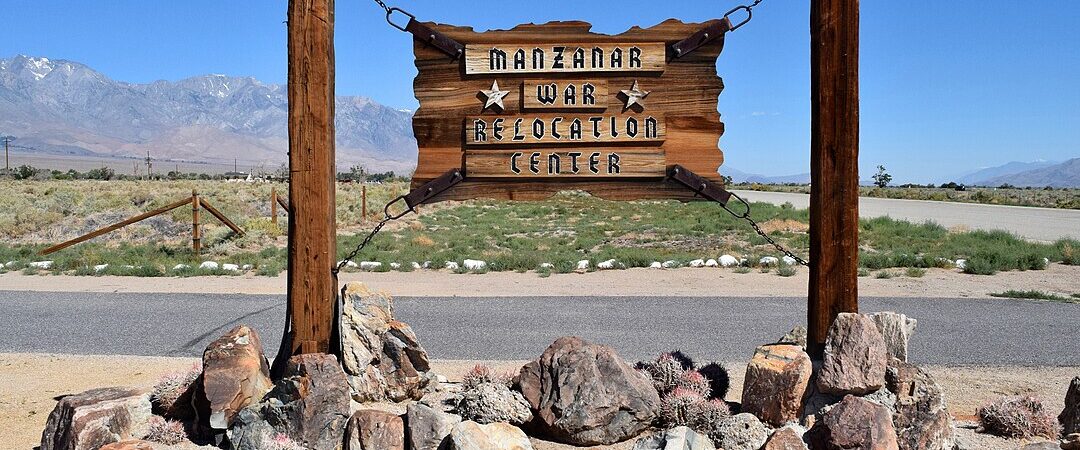

Quando si parla di campi di concentramento, il pensiero corre quasi inevitabilmente al popolo ebreo e al regime nazista. Eppure, durante la seconda guerra mondiale, un’altra popolazione fu oggetto di trattamenti inumani da parte di uno stato: stiamo parlando dei nippo-americani, internati in campi come quello di Manzanar dopo l’attacco a Pearl Harbor, sotto ordine dell’allora presidente Franklin D. Roosevelt.

Indice dei contenuti

L’attacco di Pearl Harbor e l’Ordine Esecutivo 9066

All’alba del 7 dicembre 1941, il governo giapponese attaccò la base navale statunitense di Pearl Harbor, nelle Hawaii. L’attacco fu un massacro: quasi 2500 persone persero la vita. Di conseguenza, gli Stati Uniti dichiararono formalmente guerra al Giappone. In seguito alla tragedia, il governo americano decise di adottare contromisure drastiche. Con l’Ordine Esecutivo 9066 del 19 febbraio 1942, il presidente Roosevelt autorizzò l’esercito a designare aree militari dalle quali chiunque poteva essere escluso.

A partire dal 1942, più di 110.000 persone di origine giapponese residenti negli Stati Uniti, per lo più lungo la costa del Pacifico, vennero trasferite e internate nei campi di reinsediamento. È fondamentale sottolineare che oltre due terzi di loro erano *Nisei*, ovvero cittadini americani a tutti gli effetti, nati sul suolo statunitense. Le famiglie nippo-americane furono costrette in brevissimo tempo a recuperare i loro beni e a lasciare le case senza sapere dove sarebbero state portate. Migliaia di persone furono deportate sotto scorta militare a Manzanar, uno dei dieci campi di questo tipo e il più noto.

| Data | Evento significativo |

|---|---|

| 7 dicembre 1941 | Il Giappone attacca la base di Pearl Harbor. |

| 19 febbraio 1942 | Il presidente Roosevelt firma l’ordine esecutivo 9066. |

| 21 marzo 1942 | Arrivano i primi internati nippo-americani a Manzanar. |

| 21 novembre 1945 | Il campo di Manzanar viene ufficialmente chiuso. |

| 10 agosto 1988 | Viene firmato il civil liberties act, con le scuse formali del governo USA. |

Il razzismo dei media nei confronti dei giapponesi

Se prima della guerra i giapponesi erano visti come grandi lavoratori, dopo l’attacco di Pearl Harbor si diffuse un forte astio, che si trasformò in razzismo. I giornali iniziarono a dipingere le famiglie nippo-americane come un nemico subdolo. «Una vipera nasce vipera dovunque sia stato deposto l’uovo» scrisse il New York Times. Sulle vetrine dei negozi campeggiavano cartelli con scritto «No Japs wanted» (Non vogliamo i giapponesi). Si tennero persino corsi per insegnare a distinguere i tratti somatici giapponesi da quelli cinesi, azioni non molto distanti da quelle messe in atto dal governo nazista in Europa.

Il racconto fotografico di Dorothea Lange e Ansel Adams

Per testimoniare l’esistenza del campo, il famoso fotografo Ansel Adams si recò personalmente a Manzanar. Osservò da vicino il trattamento riservato agli internati e le rivolte all’ordine del giorno. Gli fu severamente proibito di scattare foto che mostrassero la realtà più dura, come il filo spinato o le torri di guardia, ma riuscì a pubblicare il libro Born Free and Equal, concentrandosi sulla resilienza degli internati. La testimonianza più coraggiosa si deve però a Dorothea Lange, che realizzò un fortissimo reportage fotografico per conto del governo. A differenza di Adams, violò gli ordini e fotografò la cruda realtà della reclusione. Le sue foto, considerate troppo critiche, furono censurate dall’esercito e rimasero in gran parte inedite per decenni.

L’eredità di Manzanar e le scuse ufficiali

Le foto di Dorothea Lange non furono ampiamente diffuse fino a dopo il 1988, anno in cui il Congresso Usa approvò una mozione di pentimento e scuse. Con il Civil Liberties Act del 1988, il governo degli Stati Uniti riconobbe formalmente che l’internamento era stato ingiusto e motivato da “pregiudizio razziale, isteria bellica e un fallimento della leadership politica”. Attualmente, il sito è il Manzanar National Historic Site, un luogo di memoria gestito dal National Park Service per educare le generazioni future. Dove un tempo sorgeva il campo, oggi la bandiera degli Stati Uniti sventola su un deserto che custodisce una storia da non dimenticare.

Fonte immagine: Wikimedia Commons

Articolo aggiornato il: 05/09/2025