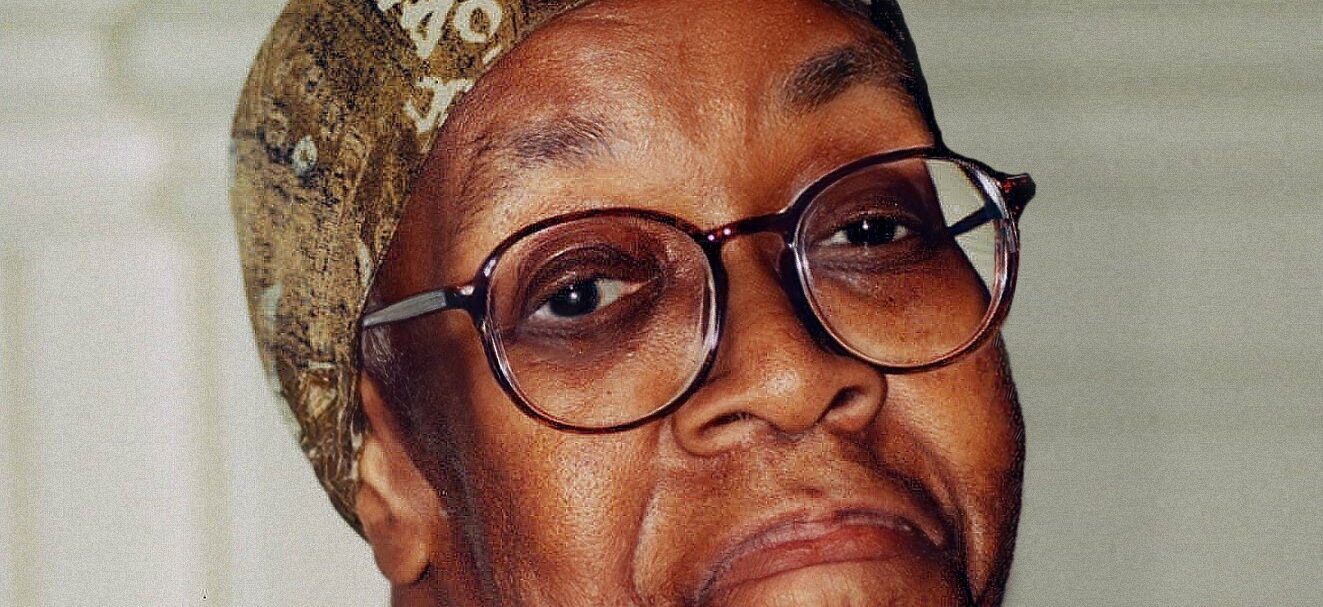

Gwendolyn Brooks (1917-2000) nacque a Topeka, in Kansas, ma la sua famiglia si trasferì a Chicago quando lei era ancora una bambina. Tutta la sua poesia è intessuta di Chicago. A Street in Bronzeville (Bronzeville è un ghetto del Southside di Chicago) è la sua prima raccolta di poesia del ’45. Nel ’49 vince il Premio Pulitzer con Annie Allen, una seconda raccolta di poesie, ancora più incentrata sulla vita di quartiere, in cui vengono descritte le diverse sfumature della maternità, come le mamme abbandonate dai mariti e le madri violente. Le prime raccolte di poesie di Brooks sono fortemente moderniste: il tono è pieno di elementi tipici del modernismo angloamericano, che attinge anche molto alla Bibbia delle chiese nere. Brooks è modernista sotto molti punti di vista, innanzitutto nei temi di alienazione e alterità, che prendono una piega femminile e femminista soprattutto dopo la pubblicazione di The Second Sex di Simone de Beauvoir nel 1952.

Gwendolyn Brooks e l’impegno politico

Alla Fisk University l’autrice partecipò alla Second Black Writer’s Conference (1967), che rappresentava un momento del Black Arts Movement di presa di coscienza su cosa significa essere intellettuali neri, e soprattutto qual è il ruolo dell’artista nero nella comunità. Da quel momento in poi, la coscienza politica di Brooks fu tanto forte da mettersi in gioco attivamente.

Alla fine degli anni ’60, partecipò al programma comunitario per i Blackstone Rangers, una gang di Chicago che si occupava di crimini in generale, come omicidi e traffico di droga. Brooks comincia ad essere più attiva in nome della sua comunità e si rende conto dell’importanza reale di fare attivismo. A quel punto lasciò la sua casa editrice di New York e pubblicò soltanto per una casa editrice nera. Il suo focus mutò, sia nella tecnica che nel modo di raccontare: a quel punto i temi riguardavano soltanto le comunità nere, il razzismo e il contro-razzismo, abbandonò quella la poesia più strettamente modernista avvicinandosi, invece, alla narrazione secondo il Jazz, il Blues, lo storytelling nero. Qualcuno ha definito il suo contributo al Black Arts Movement come una black aesthetic of the domestic, per la sua capacità di partire dal domestico e connetterlo al nazionale.

Alcune opere di Gwendolyn Brooks: titoli e analisi

Kitchenette building fa parte della raccolta di poesie A Street in Bronzeville (1945). La poesia tratta del contrasto tra la dura e concreta realtà della quotidianità e il sogno, il quale appare come un elemento fragile, quasi irraggiungibile. Il sogno è continuamente rinviato perché la vita quotidiana – fatta di povertà, fatica e necessità – non lascia il tempo per pensarci. Le persone che vengono descritte nel testo, ovvero la comunità afroamericana degli anni ’50-60′, vivono in condizioni di estrema povertà e sono ridotte a “cose” piuttosto che ad esseri umani (we are things) e ciò lo dimostra anche quando il vicino viene chiamato Number Five, ridotto ad un mero numero piuttosto che ad nome vero e proprio. Nel testo vi sono i colori chiari – legati al sogno, alla purezza e all’immaginazione – che si oppongono agli odori forti e sgradevoli del quotidiano, come le patatine fritte e la spazzatura. Nonostante tutto, però, il sogno esiste e trova spazio nei piccoli momenti in cui la realtà lascia uno spiraglio. Lo stile dell’autrice è molto visivo e sensoriale, capace di far “vedere” e “sentire” al lettore le immagini e gli odori che vengono descritti.

The Children of the Poor fa parte di The Womanhood, la raccolta che ha vinto il premio Pulitzer. La poesia è raccontata attraverso la prospettiva di una madre disperata per i suoi figli, ai quali vorrebbe dare tutto ma non ha i mezzi per farlo. Da questo testo emerge sia l’amore materno ma anche la rabbia e la frustrazione verso una società che lascia ai margini la comunità afroamericana, condannandola ad un gelo autunnale che rende impossibile qualsiasi tipo di cambiamento.

The Last Quartrain of The Ballad of Emmett Till: è una poesia che, in pochi versi, racconta il dolore di Mamie Elizabeth Till-Mobley che perse figlio, Emmett Till, un giovane afroamericano brutalmente ucciso per motivi razziali nel Mississippi. Il corpo – completamente trasfigurato- fu ritrovato nel fiume Tallahatchie ed esposto al mondo intero per volere della madre, per dimostrare a tutti ciò che era accaduto. In questo testo i colori giocano un ruolo fondamentale (red room, black coffee, windy grays, red prairie) con un caffè “nero”, amaro, privo di zucchero e latte; si passa poi al rosso, il colore dell’amore ma anche del sangue, del dolore e della rabbia.

Fonte immagine: wikimedia commons