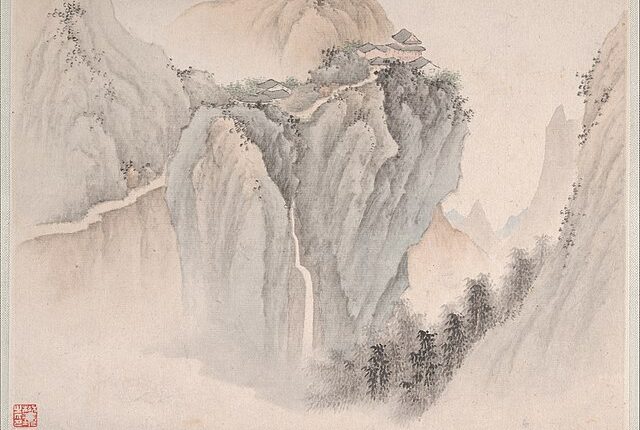

Tra le caratteristiche principali dei pittori Impressionisti e Postimpressionisti è quella di realizzare e dipingere i propri lavori all’aria aperta (en plein air), fuori dai propri studi, cercando di cogliere i paesaggi e il mondo circostante nel momento perfetto. Uno di questi autori, Paul Gauguin, porta all’estremo questo concetto di dipingere fuori, uscendo non solo dal suo atelier, ma anche dalla sua città, viaggiando in tutto il mondo, ma il luogo dove si rifugia più volte nella sua vita è Tahiti, nella Polinesia francese. Lì, in quel luogo incontaminato dalla civiltà occidentale, Gauguin dipinse molti quadri che saranno famosi per i loro soggetti e il loro contenuto, in particolare, tra questi, l’opera intitolata Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?.

Quest’opera, la più grande realizzata da Gaugin (alta 1,37 centimetri e larga 3,74 centimetri), oggi conservata al Museum of Fine Arts di Boston, viene ritenuto il sunto di tutto il materiale artistico assimilato a Tahiti, unito a un ricco contenuto di carattere religioso e filosofico: ogni piccolo dettaglio di questo dipinto, nonostante il luogo e i soggetti siano lontani dal mondo europeo e civilizzato, permea di sacralità e spiritualità.

Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? presenta in primo piano, davanti alla tela, una serie di figure femminili che rappresentano, in maniera allegorica, il percorso della vita dell’essere umano: partendo da destra, si possono notare tre figure femminili vicini a un neonato in fasce (stando a significare lo stadio infantile); al centro della tela, leggermente deviata a destra, si vede una donna che afferra un frutto dal ramo (oltre ad avere un forte riferimento biblico ad Eva e al frutto proibito, si riferisce anche allo stadio maturo); infine, sulla sinistra, abbiamo una figura cadaverica in posizione fetale (in riferimento allo stadio della vecchiaia e alla morte).

Sullo sfondo di Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? abbiamo altri due elementi importanti: la statua di una divinità sulla sinistra e una coppia sulla destra. Partendo da queste ultime, le due figure sullo sfondo a destra, passeggiando, indicano il cammino dell’essere umano in questo viaggio che rappresenta la vita, oppure il destino degli umani che è quello di legarci indissolubilmente a qualcuno nel mentre si vive; la statua, invece, raffigura una divinità orientale venerata a Tahiti, e avendo anche un colore diverso rispetto alle figure umane, sta indicare la presenza dell’elemento divino nel mondo materiale e umano, senza però interagire con esso, oppure, senza scioglierne gli enigmi.

Parlando di enigmi, infatti, ci si potrebbe chiedere che senso abbia il titolo dell’opera Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (che si trova anche nell’angolo in alto a sinistra della tela). Queste sono le classiche domande esistenziali che si è posto l’uomo da quando è nato; mentre il quadro ci mostra i passaggi, le caratteristiche, il mondo che gli uomini affrontano durante la vita, ci mostra le domande cui si sottopongono, senza, però, dare una risposta.

Immagine in evidenza: smarthistory.org