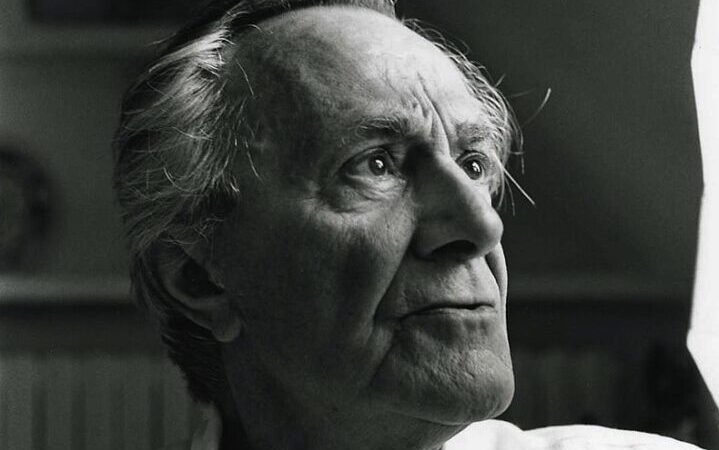

Jean-François Lyotard (1924-1998) è stato un filosofo francese tra i più influenti del XX secolo. Sebbene i suoi studi abbiano attraversato diverse discipline, il suo nome è indissolubilmente legato alla filosofia postmoderna. Dopo aver conseguito il dottorato presso l’Università di Parigi, la sua carriera accademica lo ha portato a insegnare in prestigiose istituzioni in Francia e negli Stati Uniti. In questo articolo esploreremo uno dei suoi concetti più celebri: la critica ai grandi racconti.

Indice dei contenuti

Grandi narrazioni vs Piccole narrazioni: differenze chiave

| Grandi narrazioni (Moderne) | Piccole narrazioni (Postmoderne) |

|---|---|

| Pretesa di universalità e verità assoluta. | Contingenti, locali e provvisorie. |

| Mirano a spiegare la totalità della storia e della società. | Spiegano eventi locali, pratiche specifiche, vissuti individuali. |

| Legittimano il sapere e il potere in modo totalizzante. | Non cercano una legittimazione esterna, ma si basano sull’autenticità del vissuto. |

| Generano consenso e coesione sociale forzata. | Promuovono il dissenso e la pluralità (“paralogia”). |

La condizione postmoderna: l’opera chiave

Nel 1979, Lyotard pubblica il saggio La condition postmoderne: rapport sur le savoir (in Italia La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Feltrinelli, 1981). In quest’opera, egli analizza lo stato del sapere nelle società più sviluppate e introduce la categoria interpretativa del “postmoderno”. La condizione postmoderna, secondo Lyotard, è definita da un sentimento di “incredulità nei confronti delle metanarrazioni“. Con questo, intende la fine della fiducia nelle grandi narrazioni (illuminismo, idealismo, marxismo) che hanno legittimato e dato un senso unitario al sapere, alla società e alla storia nell’epoca moderna.

Cosa sono i grandi racconti (o metanarrazioni)?

La totalità, la stabilità e l’ordine, argomenta Lyotard, sono mantenuti nelle società moderne attraverso i grandi racconti (in francese grands récits), chiamati anche metanarrazioni. Si tratta di storie universali e totalizzanti che una cultura racconta a sé stessa per giustificare le proprie pratiche, credenze e istituzioni, incluso il sapere scientifico. Questi racconti hanno la pretesa di essere validi per tutti e di condurre a un fine ultimo, come il progresso o l’emancipazione.

Esempi di grandi racconti includono:

- L’Illuminismo: la grande narrazione secondo cui la ragione e la scienza condurranno l’umanità all’emancipazione universale dalla superstizione e dalla tirannia.

- Il Marxismo: il grande racconto, come evidenziato da Karl Marx, secondo cui la storia è una lotta di classe che porterà inevitabilmente al crollo del capitalismo e all’avvento di una società comunista senza classi.

- Il Capitalismo liberale: la narrazione che vede il progresso tecnologico e la crescita economica come strumenti per raggiungere il benessere e la felicità per tutti.

Dalle grandi narrazioni alle piccole narrazioni

Il postmodernismo è quindi la critica radicale di questi grandi racconti. Lyotard sostiene che tali narrazioni mascherano le contraddizioni e le instabilità intrinseche in ogni sistema sociale, imponendo un ordine fittizio. Al loro posto, la condizione postmoderna valorizza le piccole narrazioni (petits récits).

L’incredulità verso i grandi racconti

In sintesi, per Lyotard, il passaggio alla postmodernità non significa la fine della narrazione, ma la fine della credibilità dei “grandi racconti”. Le piccole narrazioni non pretendono di raccontare “la” realtà, ma dei vissuti, l’autenticità di una prospettiva parziale. Abbandonare le metanarrazioni significa accettare la frammentazione del sapere e della società, riconoscendo la legittimità di una pluralità di “giochi linguistici” irriducibili a un’unica verità. Per approfondire, è possibile consultare risorse accademiche come la Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Fonte immagine in evidenza: Wikipedia, di Bracha L. Ettinger

Articolo aggiornato il: 27/12/2025