Il Don Chisciotte (il cui titolo originale completo è El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha) è fra le più conosciute e studiate opere dello scrittore spagnolo Miguel De Cervantes Saavedra. Composto tra il 1605 (prima parte) e il 1615 (seconda parte) il romanzo è imbastito su un telaio composito in cui trama e ordito, intrecciate strettamente, offrono un testo profondo e complesso, tanto dal punto di vista linguistico quanto dal punto di vista interpretativo.

Per diversi motivi il Don Chisciotte si configura come notevolmente immerso nell’atmosfera letteraria del cosiddetto genere picaresco: avventure e “disavventure” che occorrono ai protagonisti (Don Chisciotte e il suo scudiero Sancho Panza) durante il loro itinerario cavalleresco ne sono il motivo più evidente.

Il Don Chisciotte e la metamorfosi dell’uomo

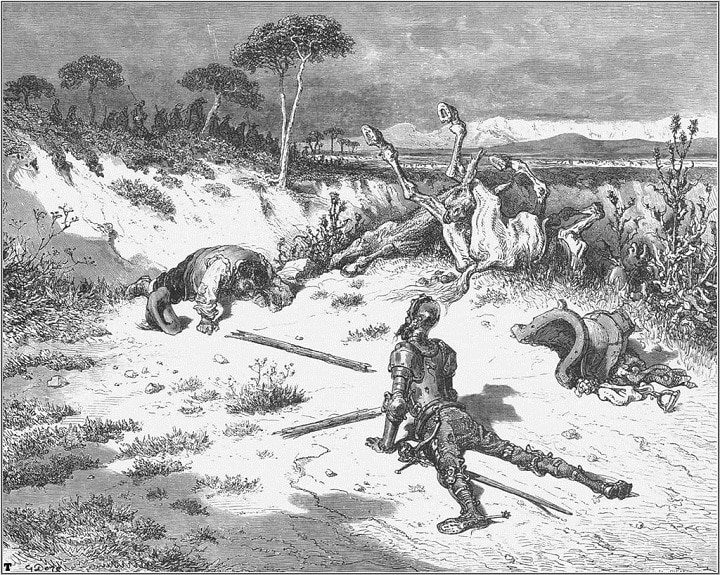

Il romanzo di Cervantes prende le mosse da uno spunto (e conseguentemente riflessione) che possiamo definire “metaletterario”: il nobiluomo Alonso Quijano, appassionatosi oltremodo ai romanzi cavallereschi (in particolare alle storie di Amadigi da Gaula) finisce per sovrapporre la fantasia alla realtà e, irrimediabilmente, perde il senno: equipaggiato di una vecchia armatura, di lance strappate alla polvere della rastrelliera espositiva e di un debole cavallo (il “destriero” Ronzinante), Alonso Quijano sveste i panni – e l’identità – di se stesso per calzare quelli di Don Chisciotte della Mancia, valoroso paladino alla ricerca dell’amore della bella e nobile Dulcinea del Toboso (che in realtà è una rozza contadina). Sceglie come scudiero il “semplice” Sancho Panza, contraltare “pragmatico” dell’ormai dissennato (ma idealista) hidalgo e con lui inizia il suo peregrinare fra genti, luoghi, storie.

Fra “labirinti” e “arabeschi”compositivi

Subito si notano due linee di forza lungo cui scorre il romanzo: una linea retta, data dallo svilupparsi delle storie sull’asse cronologico principale, e una linea curva, una spirale, che s’avvolge su se stessa lungo la quale corrono i vari episodi “inserti” che arricchiscono e rendono spessa in complessità la già ricca e spessa trama lineare; a proposito di tale spirale, si è parlato di “struttura a schidionata” con la quale si intende, letteralmente, la fila d’arrosti sullo spiedo (lo schidione): come questo costituisce elementi singoli infilati verticalmente sullo schidione orientato orizzontalmente sul fuoco, così si presentano questi inserti “verticali” nell’andamento narrativo “orizzontale”.

In più, il ritornare, il ripetersi, il continuare di episodi iniziati e lasciati “in sospeso” curvano attraverso “giochi di forze” la linea orizzontale a cui tali “episodi verticali” si ritrovano intersecati fino a “rimodellarla” in una spirale ora di folli distratte risate ora di malinconie consapevoli e profondissime.

E allora il Don Chisciotte è anche il romanzo delle simmetrie: alla metamorfosi identitaria di Alonso Quijano corrisponde una simile e contraria metamorfosi di Sancho Panza: mentre il primo da savio diventa folle, il secondo matura, come nei più alti percorsi di formazione, attraverso una peregrinatio animi, una straordinaria consapevolezza altrimenti preclusagli.

La presa di coscienza a cui il lettore sembra chiamato già dalle prime pagine ma a sua insaputa, mi è sempre parsa la via di identificazione dello stesso lettore in Sancho Panza: noi che, intrapreso il viaggio insieme ad Alonso Quijano, ci ritroviamo al seguito di Don Chisciotte a trovare spiegazioni, a cercare “giustificazioni” e ad accusare i suoi detrattori finendo per scorgere dietro quei gesti di follia, una, a suo modo, pur savia lucidità. E allora eccoci uomini come Sancho Panza, inizialmente scettici completamente, avulsi dalla mente delirante di quell’hidalgo ma poi legati a lui, in un qualche modo; le pagine del Don Chisciotte sicuramente non possono lasciarci indifferenti.

Fonte dell’immagine in evidenza: https://it.wikipedia.org/wiki/Don_Chisciotte_della_Mancia#/media/File:Don_Quixote_10.jpg