In filologia lo stemma codicum è la rappresentazione grafica, simile a un albero genealogico, che ricostruisce i rapporti di parentela tra i diversi manoscritti (testimoni) di un’opera, al fine di risalire alla sua forma originale.

Indice dei contenuti

Le fasi del metodo lachmanniano (stemma codicum)

Con il nome di stemma codicum è noto il processo di indagine filologica altrimenti conosciuto come metodo di Lachmann. Questa metodologia è fondamentale per la preparazione di un’edizione critica. Le sue fasi principali sono riassunte nella tabella seguente.

| Fase del Metodo | Obiettivo principale |

|---|---|

| 1. Recensio | Censimento e valutazione di tutti i testimoni (manoscritti) che tramandano l’opera. |

| 2. Collatio | Confronto sistematico tra i testimoni per individuare le varianti e gli errori. |

| 3. Classificazione (Stemma) | Uso degli errori guida (congiuntivi e separativi) per costruire l’albero genealogico dei manoscritti. |

| 4. Emendatio | Correzione degli errori presenti nell’archetipo (il capostipite della tradizione) per ricostruire il testo originale. |

Concetti e metodo dello stemma codicum in dettaglio

Le fasi attraverso cui procede il metodo lachmanniano sono così ordinate: è necessario, anzitutto, raccogliere e individuare tutti i testimoni che trasmettono l’opera integralmente o parzialmente mediante tradizione diretta, qualora l’opera fosse veicolata da un testo proprio, o indiretta, qualora invece questa fosse veicolata tramite la citazione o il resoconto contenuto in altri testi. A tal proposito è necessario ricordare che moltissime opere dell’antichità ci sono note mediante questa specifica modalità di trasmissione.

Il momento della recensio è dunque quello del censimento e della valutazione dei testimoni. Si procede successivamente con il momento della collatio, ossia un processo meccanico di raffronto tra i vari testimoni, e si riversa nella examinatio, che valuta la presenza degli errori separativi ed errori congiuntivi. I primi segnalano l’indipendenza di un testimone da un altro, i secondi invece stabiliscono un legame genetico tra due esemplari, simbolo della loro parentela. Le parole sono da considerarsi in questa ottica filologica alla stregua di molecole e vanno interpretate nella logica di legami e separazioni.

Recensio chiusa e recensio aperta

Si procede dunque con lo studio e l’individuazione di ogni singola lezione (variante testuale). Se lo stemma permette di scegliere meccanicamente la lezione corretta, si parla di recensio chiusa. Questo accade quando la concordanza di una lezione tra più rami indipendenti della tradizione ne assicura l’autenticità.

La recensio aperta, al contrario, si verifica quando lo stemma non è risolutivo (ad esempio, in uno stemma a due rami, entrambi offrono una lezione diversa). In questo caso, il filologo deve ricorrere a criteri interni, come la lectio difficilior (si sceglie la lezione più difficile, perché un copista tende a semplificare) o l’usus scribendi (si sceglie la variante più coerente con lo stile dell’autore).

Si procede poi all’emendatio, che corrisponde all’opera di correzione degli errori. Può avvenire ope codicum (sulla base del confronto con altri codici) o ope ingenii (per congettura del filologo).

L’apparato critico, che documenta lo stato della tradizione di un testo, può dirsi positivo (riporta tutte le varianti significative) o negativo (riporta solo le varianti scartate rispetto al testo costituito).

Critica al metodo lachmanniano

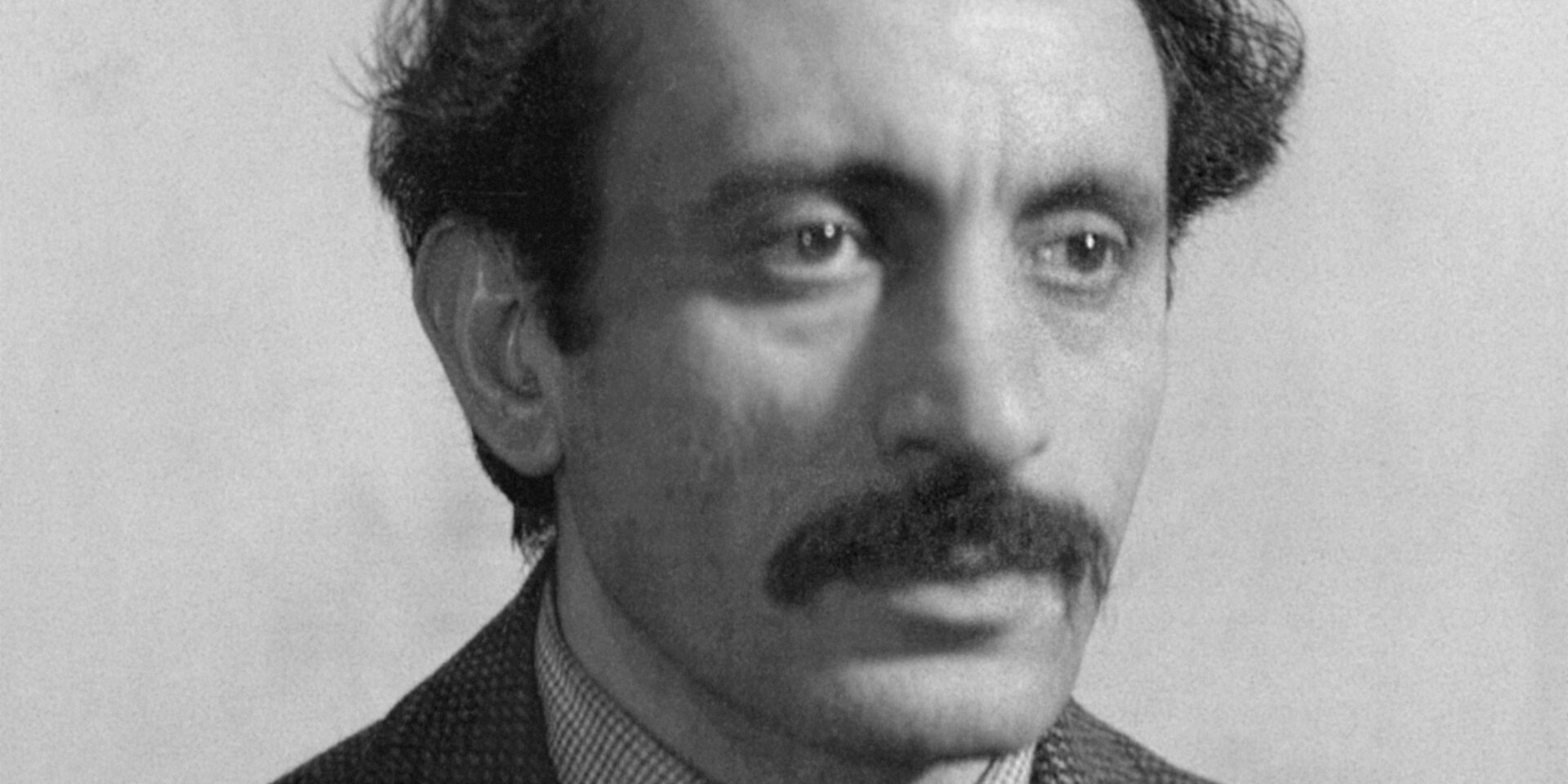

Joseph Bédier, lavorando sul Lai de l’ombre, notò che la maggior parte degli stemmi ricostruiti tendeva ad essere bipartita. Ipotizzò che ciò accadesse non per ragioni oggettive, ma perché tale struttura lasciava al filologo maggiore libertà di scelta. Propose quindi il criterio del bon manuscript, secondo cui occorreva scegliere il manoscritto migliore, basandosi su un approfondito studio analitico, e seguirlo fedelmente.

Paul Maas, nella sua opera fondamentale Textkritik, introdusse correzioni al metodo, sistematizzando l’uso degli errori-guida e l’articolazione delle fasi.

Lo studioso Giorgio Pasquali contribuì alla rivalutazione del metodo lachmanniano tentando di moderarne la meccanicità tramite l’introduzione dello studio della storia della tradizione, ossia delle condizioni concrete in cui le varianti si sono determinate.

Anche Michele Barbi riteneva il metodo una premessa fondamentale da arricchire, ad esempio con lo studio delle varianti d’autore, sostenendo che un certo grado di soggettività ragionata fosse necessario nel lavoro del filologo.

Fonte immagine in evidenza per l’articolo sullo “stemma codicum”: Pixabay

Articolo aggiornato il: 28/08/2025