La poetica di Verga: verismo, pessimismo e ciclo dei vinti

Gli inizi della poetica di Giovanni Verga: dal romanticismo al verismo

“Una peccatrice” e “Storia di una capinera”: primi germini della poetica verghiana

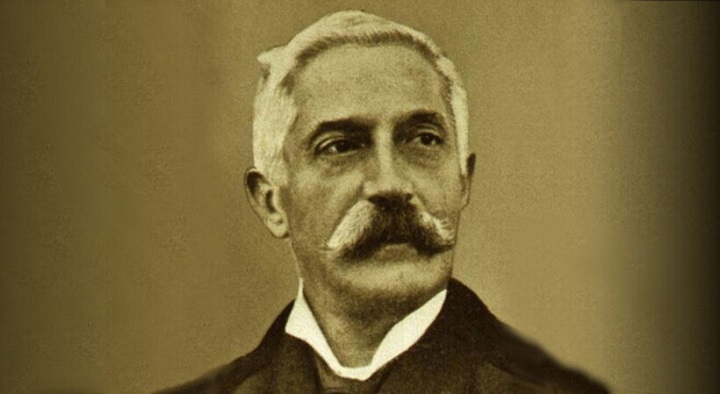

La poetica di Verga è costituita da una sfiducia nei confronti del progresso e dalle dinamiche della legge del più forte nella società. Giovanni Verga è l’autore più importante del verismo (fine XIX secolo – inizio XX secolo), una stagione letteraria e artistica che riflette sulla vita quotidiana delle classi meno abbienti, come quella dei contadini. La poetica di Verga non giunge subito ad abbracciare i modelli di questo movimento; ci arriva a piccoli passi, distaccandosi sempre di più dal modello del romanzo ottocentesco.

All’inizio della sua attività letteraria, Giovanni Verga si avvicina agli ambienti letterari italiani della seconda metà dell’Ottocento, tra cui le città di Firenze e Torino. Proprio nella città piemontese pubblica nel 1861 Una peccatrice, romanzo scritto sotto l’influenza del romanticismo e che, alcuni anni dopo, lo stesso Verga considererà come un “peccato letterario”. È con Storia di una capinera del 1870 che lo scrittore catanese inizia a riflettere sulla sua poetica. In questo romanzo epistolare viene narrata la storia di Maria, una ragazza costretta a farsi suora per volere dei genitori. Durante un soggiorno a Monte Ilice, fa la conoscenza di Nino, un ragazzo che si innamora di lei e che le propone di fuggire assieme.

I genitori della protagonista, non avendo i soldi per pagarle la dote, le proibiscono di frequentare Nino e la rispediscono in convento. Maria prende i voti, ma lo sconforto si impossessa di lei. È ancora innamorata di Nino, il quale, nel frattempo, ha preso in moglie la sorellastra della protagonista. Alla fine, Maria cerca di fuggire dal convento e, quando viene fermata dalle altre monache, cade in preda alla follia.

Verga introduce in quest’opera due elementi chiave per la produzione successiva. Da un lato, c’è la denuncia sociale, già praticata da molti scrittori del suo tempo, volta a indagare sulle problematiche delle classi più umili (in questo caso, le monacazioni forzate a cui venivano costrette le giovani donne). Dall’altro, si presentano i germi di quello che poi diventerà il fondamento del “ciclo dei vinti”: Maria non riesce a ribellarsi al volere dei genitori, costretta a reprimere il proprio desiderio. Ciò la rende una “vinta”, poiché viene inghiottita e sconfitta da quel mondo in cui non riesce a vivere.

L’adesione al verismo e la poetica di Verga

L’influenza di Milano, la questione meridionale e il naturalismo francese sulla poetica verghiana

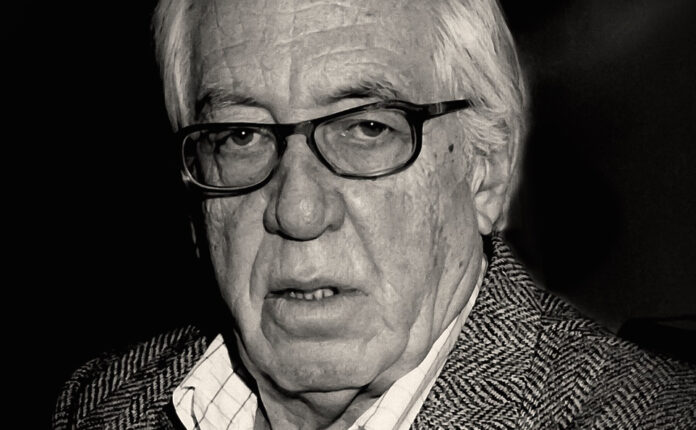

Un altro elemento fondamentale per la poetica di Verga è lo scetticismo verso la vita nelle grandi città industrializzate, maturato durante il soggiorno a Milano, dove scrive i romanzi Eva e Tigre reale. L’autore decide di volgere lo sguardo verso la sua terra d’origine, quel sud che dall’Unità d’Italia vive in uno stato di dislivello economico, sociale e culturale rispetto al nord (la questione meridionale, tuttora presente). Verga sente la necessità di proseguire sulla strada della denuncia e lo fa ispirandosi alle opere di Émile Zola e del naturalismo francese, ma mantenendo le distanze.

Se il punto di vista di Zola è quello di un autore borghese e colto che giudica i fatti nella speranza che questi possano cambiare, quello di Verga è distaccato e impersonale: non esprime giudizi e, anzi, arriva ad annullare sé stesso mescolandosi tra i contadini e i pescatori il cui mondo viene descritto con i loro occhi, la loro lingua e il loro modo di pensare. Si tratta di quella tecnica che Verga definisce “regressione dell’autore”.

Le novelle e la poetica di Verga: “Nedda”, “Vita dei campi” e “Novelle rusticane”

“Nedda”: un’opera di transizione nella poetica verghiana

Un emblema di quanto si è detto è spesso considerata la novella Nedda, del 1874. La storia è quella di una raccoglitrice di olive innamorata del suo compagno di lavoro, Janu. Questi, però, muore e subito dopo muore anche la bambina avuta da lui. Qui Verga riproduce l’ambiente umile e difficile dei contadini siciliani, ma non è presente il distacco dell’autore per la prevalenza di elementi passionali, tipici dei romanzi borghesi.

“Vita dei campi” e l’ideale dell’ostrica: la poetica di Verga e la legge del più forte

Il vero punto di svolta è rappresentato dalla pubblicazione delle novelle di Vita dei Campi nel 1880. Come suggerito dal titolo, l’ambientazione delle novelle è quella del mondo rurale; un mondo spogliato dall’immagine di scrigno incorruttibile di determinati valori riassumibile nell’ideale dell’ostrica, espresso proprio nella novella Fantasticheria.

Influenzato dalle teorie di Charles Darwin, Verga introduce in quel mondo una contraddizione: la società è dominata dalla legge spietata del più forte e ognuno agisce spinto dall’egoismo e dalla soddisfazione dei propri bisogni naturali.

Un esempio è la celebre novella di Rosso Malpelo, dove il protagonista è un ragazzino che lavora in una cava di sabbia, sfruttato e maltrattato dai compagni. Come se non bastasse, è anche vittima di un pregiudizio: è nato con i capelli rossi e per questo la comunità, compresa la sua famiglia, lo considera una persona cattiva, tanto che viene accusato della morte stessa del padre, che faceva il suo stesso lavoro.

La vicenda di Malpelo è uno specchio del pensiero pessimista di Verga: la vita è una lotta continua, priva di qualsiasi possibilità di riscatto sociale. Questa concezione segna anche la successiva raccolta Novelle rusticane del 1880 e, in particolare, un’altra celebre novella in essa contenuta: La roba. Nella figura di Mazzarò, un bracciante divenuto ricco proprietario terriero tramite l’inganno, Verga delinea un mondo dominato dalla miseria in cui l’unico modo per ottenere una posizione privilegiata è il materialismo puro, quella “roba” tale da rendere Mazzarò avido che, in punto di morte, giungerà persino ad ammazzare le proprie galline all’urlo di «roba via, vienitene con me!».

Il ciclo dei vinti e il culmine della poetica di Verga

“I Malavoglia”: la “fiumana del progresso” e la disgregazione familiare nella poetica di Verga

Il culmine della poetica di Verga viene raggiunto con il “ciclo dei vinti”, una serie di cinque romanzi in cui l’autore voleva rappresentare la lotta per la vita nelle diverse classi sociali (gli umili, i borghesi, i nobili, i politici, gli artisti). Verga porterà a termine solo i primi due romanzi, I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo, e abbozzerà soltanto il terzo, La Duchessa di Leyra.

I Malavoglia, pubblicato nel 1881, è ambientato nel borgo di Aci Trezza e narra le vicende dei Toscano (soprannominati “Malavoglia” dai compaesani), una famiglia di pescatori unita e dedita al lavoro, riunita attorno al loro capofamiglia, Padron ‘Ntoni, e alla casa del nespolo. La situazione precipita quando il nipote ‘Ntoni parte per la leva militare e La Provvidenza naufraga, portando con sé Bastianazzo, figlio di Padron ‘Ntoni, e un carico di lupini comprati dall’usuraio Zio Crocefisso.

I Malavoglia, ridotti allo sbando, sono costretti a vendere la casa e a vivere di espedienti. Intanto, ‘Ntoni, una volta terminata la leva, rifiuta di tornare alla vita dura e faticosa del paese, abbagliato dal mondo delle città. Decide così di abbandonare il paese e di darsi al contrabbando, mentre Padron ‘Ntoni, sempre più afflitto dalle disgrazie che colpiscono la famiglia, viene colto da un malore e muore.

Come già visto per le novelle, anche qui Verga adotta uno stile impersonale e neutro. Lo dimostra l’uso del linguaggio del luogo e dei proverbi che costellano la narrazione, simbolo della saggezza popolare, e dall’azione che non sconfina mai oltre i confini di Aci Trezza, di cui Verga ci mostra tutta la sua vita, scandita dal ritmo delle stagioni e delle festività religiose.

Ma ciò che è importante notare è il fatto che I Malavoglia si configura come un romanzo su quella che Verga chiamava «fiumana del progresso», che trascina i vinti incapaci di adattarvisi (come succede a ‘Ntoni) e che, di conseguenza, mette in discussione i valori e l’unità della famiglia, il cui legame si disintegra sotto lo sguardo imponente di Padron ‘Ntoni.

“Mastro don Gesualdo”: l’attaccamento alla “roba” e la solitudine nella poetica verghiana

Mastro don Gesualdo, pubblicato nel 1899, si richiama, invece, a La roba. Ambientato nel paese di Vizzini, il protagonista è un muratore divenuto un ricco borghese grazie alla sua forza di volontà. Come Mazzarò, anche don Gesualdo è morbosamente attaccato alla sua roba, ma a differenza del contadino siciliano è generoso e in cerca di rapporti umani, nonostante sia così preso dagli affari da trascurare moglie e figlia.

E sarà proprio questo particolare a segnare la sua fine. Malato e debole, Gesualdo muore in solitudine e circondato dal nulla, se non dai pettegolezzi e dalle dicerie dei suoi servitori.

Immagine di copertina: La Sicilia