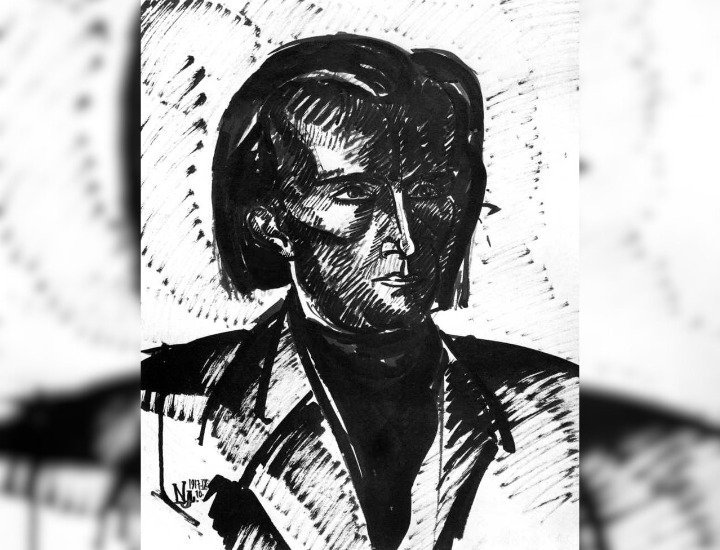

Vita, opere, linguaggio e poetica di Umberto Saba, tutto quello che devi sapere

La vita di Umberto Saba

Umberto Saba nasce a Trieste nel 1883 anche se il suo vero nome fu Umberto Poli. La madre Felicita era ebrea mentre il padre, cattolico, decise di convertirsi in occasione delle proprie nozze, ma la sua sarà una conversione temporanea così come la partecipazione alla vita familiare. La madre ne soffrì tanto, difatti affidò Umberto, per i primi tre anni di vita, ad una balia detta “Peppa” alla quale lui si legò particolarmente per il calore e la serenità che gli trasmetteva e che non aveva mai ricevuto.

Questo paradiso, però, non dura molto perché la prima adolescenza di Umberto viene segnata da forti eventi traumatici, raccontati nel romanzo Ernesto (alter ego dell’autore), dove rivelerà di essere stato facile preda di un adulto che gli si presentò sotto mentite spoglie. La “relazione” muterà, negli anni, in un grande senso di colpa che lo affliggerà per non essere stato abbastanza coraggioso da respingere quest’uomo con cui si era “intrattenuto”. Nel 1903 si trasferì a Pisa per frequentare alcuni corsi dell’università. Tra il 1905 e il 1906 è in contatto con il dibattito culturale fiorentino dove prova a prendere parte, ma le riviste locali lo ritengono una sorta di “outsider”. Dopo aver prestato servizio militare tra Firenze e Salerno, rientrò a Trieste dove incontrerà Carolina Wolfer che sposerà e dalla cui unione nascerà la sua unica figlia, Linuccia, a cui dedicherà alcune poesie.

Le opere principali

Nel 1911 pubblicò, a proprie spese e con lo pseudonimo di Saba, il suo primo volume “Poesie” a cui fece seguito, nel 1912, la raccolta “Con i miei occhi”, successivamente reintitolata “Trieste e una donna”. Per superare un momento di crisi con la moglie e contrastare i problemi anche economici, Umberto Saba si divide tra Bologna e Milano. Allo scoppio della Grande Guerra non fa il poeta, ma svolge delle funzioni amministrative. Terminato il conflitto, ritorna a Trieste dove acquisterà una libreria e elaborerà, poco dopo, una prima stesura del “Canzoniere” (raccolta di poesie unitaria e armoniosa il cui riferimento è “il Canzoniere” di Francesco Petrarca). Fra il 1929 e il 1931, a causa di una crisi nervosa più intensa delle altre, entra in analisi e cerca di approfondire Freud che insieme a Nietzsche sembra offrirgli le chiavi di accesso ai sentimenti e ai tormenti che lo pervadono. In più, Umberto Saba era in parte ebreo e il precipitarsi della situazione politica, complice le leggi raziali, lo costrinsero a cedere la libreria al fedele commesso e a rifugiarsi a Firenze dove venne sostenuto economicamente da Montale. Nel momento in cui finisce il conflitto, nel 1945, si trasferisce a Roma e partecipa attivamente alla politica e, contemporaneamente, continua a lavorare all’opera della sua vita: Il Canzoniere.

Umberto Saba: le collaborazioni

Umberto Saba collabora al Corriere della Sera e pubblica presso Mondadori la sua prima raccolta di aforismi. Insignito di tre premi letterari e la laurea honoris causa dall’Università di Roma “La Sapienza”, ormai malato, morì nel 1957, nove mesi dopo la morte dell’amata moglie. Lasciò incompiuto il romanzo autobiografico “Ernesto” che, pertanto, venne pubblicato postumo.

La poetica di Umberto Saba: temi, pensiero, linguaggio e caratteristiche

I temi della poetica di Umberto Saba sono molteplici e riflettono una profonda attenzione verso la vita quotidiana e le esperienze personali. Tra questi spiccano gli affetti familiari, spesso rappresentati con grande intensità e partecipazione emotiva. La figura della moglie Lina e della figlia Linuccia ricorre frequentemente nei suoi versi, a testimonianza dell’importanza che Saba attribuisce alle relazioni umane più intime. La poesia, per lui, deve essere semplice, narrativa e capace di suscitare emozioni autentiche. La quotidianità diviene quindi il terreno privilegiato della sua scrittura, che si contrappone alla poesia metafisica o astratta, preferendo una voce sincera e onesta.

Saba adotta un linguaggio familiare e accessibile, caratterizzato da strutture tradizionali che si richiamano alla grande tradizione poetica italiana. Tuttavia, questa semplicità non è mai sinonimo di superficialità, bensì di una ricerca profonda e consapevole dell’essenza delle cose. Un tema ricorrente nella sua poetica è la dimensione infantile, simbolo di cordialità, quiete e serenità. L’infanzia, però, non è solo un rifugio ideale: è anche il luogo delle angosce e dei rimorsi primari che segnano il suo stato d’animo e alimentano quel continuo scandaglio interiore che caratterizza i suoi versi.

In questo senso, la poesia di Saba si presenta come un dialogo costante tra luce e ombra, tra serenità e inquietudine. Se da un lato il poeta celebra l’amore, la bellezza e i legami umani, dall’altro non può fare a meno di confrontarsi con i traumi del passato, come l’abbandono paterno e la separazione dalla balia, che lo segnano profondamente. La città di Trieste, con la sua “scontrosa grazia”, rappresenta un ulteriore elemento chiave della sua poetica, fungendo da specchio della sua complessa identità personale e culturale.

Attraverso questa combinazione di temi intimi e universali, la poetica di Umberto Saba emerge come una delle più originali del Novecento italiano, capace di parlare al cuore del lettore con una voce che unisce verità e bellezza.

Fonte dell’immagine in evidenza per l’articolo vita, opere, pensiero e linguaggio e poetica di Saba, cosa ricordare?: Wikipedia