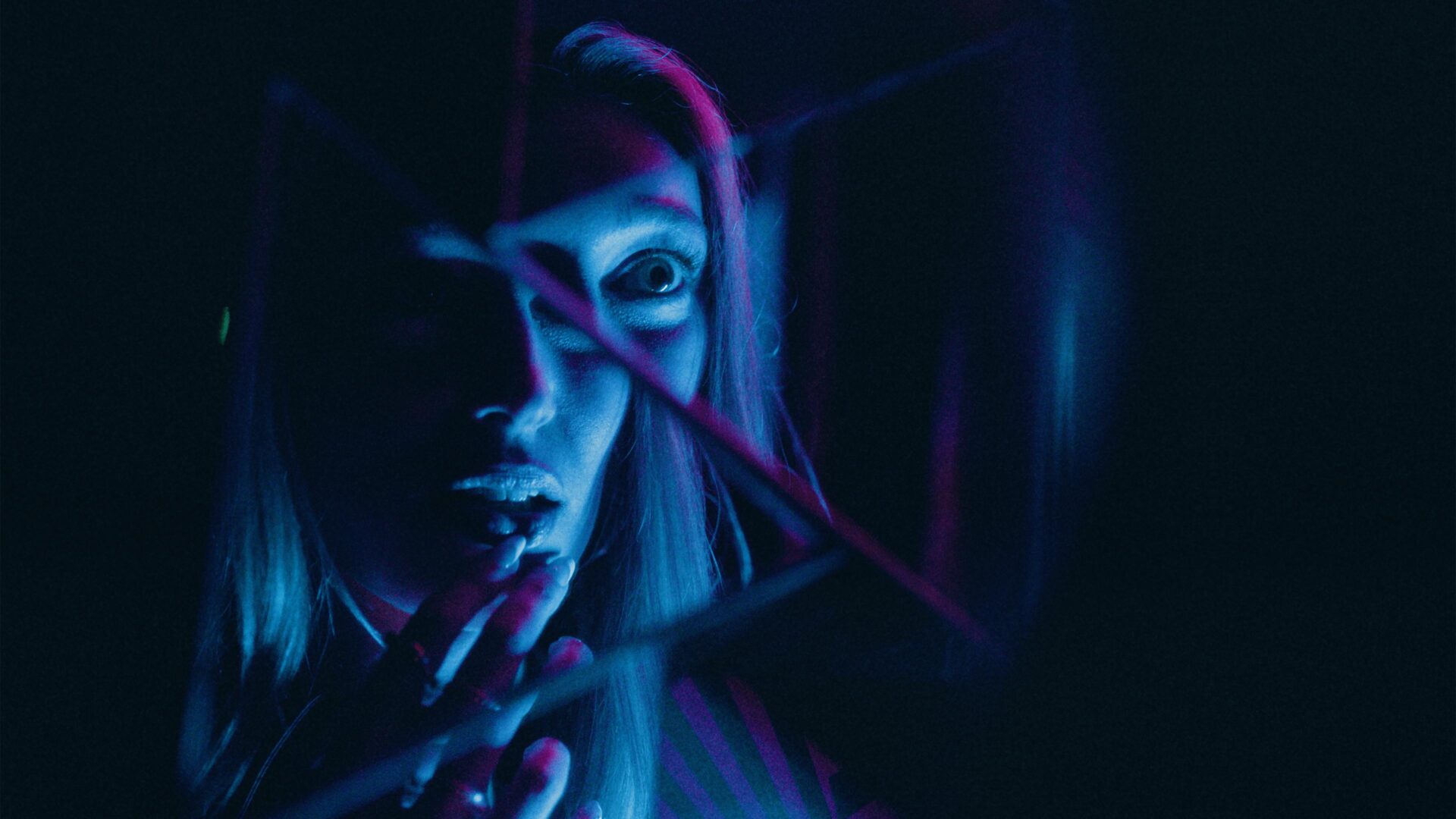

Cos’è che ci rende realmente cattivi ed egoisti? Ma soprattutto, lo siamo realmente o la verità è che non riusciamo mai davvero a perdonarci il fatto di non aver ancora trovato il nostro posto nel mondo? È questa la domanda che Joachim Trier si pone – e di conseguenza pone a noi – in La persona peggiore del mondo attraverso gli occhi e il percorso esistenziale di Julie (Renate Hansen Reinsveen), il riflesso più limpido e sincero dell’essere umano nel quale potessimo mai imbatterci.

Joachim Trier e la critica di Julie

Julie è un personaggio ambivalente che ci viene presentato solo ed esclusivamente attraverso i suoi stessi occhi. “La persona peggiore del mondo”, è così che ci viene descritta, eppure non riusciamo mai a capirne il motivo. Non lo capiamo all’inizio, quando decide di abbandonare la facoltà di medicina ad Oslo e rompere con il suo ragazzo per studiare psicologia, poco dopo essersi resa conto che la passione che prova non è indirizzata al corpo, ma alla mente. Non lo capiamo poco più avanti, quando decide ancora una volta di mettere da parte i suoi studi di psicologia per perseguire la carriera di fotografa. E non lo capiamo quando si allontana da Aksel (Anders Danielsen Lie) che, ormai fortemente malato, le chiede di ritornare con lui per riprovare ancora una volta ad essere felici assieme. Ma perché ai nostri occhi non appare mai così? Cos’è che ci porta ad empatizzare con quella che viene definita – da Joachim Trier in primis – e poi si autodefinisce “la persona peggiore del mondo”?

Il viaggio alla ricerca di noi stessi

La domanda da porsi è allora un’altra: è giusto auto-definirci cattivi solo perché annaspiamo costantemente alla ricerca di un senso da imprimere alla nostra vita?

Julie ci parla da vicino e si racconta come soltanto chi ha perso e ritrovato sé stesso può fare. C’è questa contraddizione insita in ogni essere umano per cui cerchiamo l’indipendenza attraverso la codipendenza, cerchiamo il nostro posto nel mondo senza mai fermarci realmente in uno, e feriamo gli altri nel vano sforzo di proteggerli da noi stessi. Rincorriamo un ideale che non è mai realmente perseguibile, e poi ad un tratto ci fermiamo. Ci fermiamo perché non cerchiamo più un “ideale”, ma qualcosa di più tangibile. Se è vero che la vita è un pellegrinaggio e noi siamo dei pellegrini, è allora anche vero che è forse troppo sfiancante vagare all’infinito senza avere mai un posto da chiamare “casa”.

Joachim Trier ritiene Julie responsabile di ogni sua azione: ne mostra le conseguenze e ne sottolinea l’egoismo e l’immaturità, salvo poi guidarla premurosamente in questa sua costante ricerca come aveva già fatto in passato con Reprise e Oslo, 31 agosto, le prime due parti della sua trilogia. Julie rappresenta probabilmente un avvertimento sui pericoli nei quali incorriamo quando attendiamo troppo ansiosamente di diventare la versione di noi stessi nella quale ci eravamo ripromessi di trasformarci un giorno. La giovinezza si allontana sempre di più dalla nostra presa in modo impercettibile, così impercettibile da impedirci di capire quanto abbiamo perso nel frattempo. Abbiamo paura dei cambiamenti perché non sappiamo come cambiare, e brancoliamo invano nel buio alla ricerca costante del punto finale del nostro percorso di crescita individuale. Relazioni spezzate, futuro incerto, scelte sbagliate, rimpianti, amori e dolori sono forse troppi, ma sono inevitabili. Julie ci mostra la realtà senza filtro e non ci mente neanche per un istante, se non quando mente a sé stessa: sa che, in quanto esseri umani, agiamo da esseri umani. Rendiamo felici alcune persone e diventiamo per loro il ricordo più bello in assoluto esattamente come ne deludiamo delle altre. Siamo belli, siamo meravigliosi, ma siamo imperfetti, e va bene così.

Vivere incondizionatamente

È quindi soltanto alla fine delle circa due ore di film che il messaggio di Joachim Trier ci penetra dritto nell’anima.

Forse ci sono dei limiti su ciò che possiamo condividere con una persona, e per questo ci sentiamo avviliti. Forse mai niente andrà esattamente come ce lo aspettavamo, e ci sentiamo traditi dalle nostre scelte e dalla nostra incapacità di vedere le cose per come realmente sono. La realtà, però, ha forse meno sfumature. Forse i finali non sono dei fallimenti, ma semplicemente dei finali. Non sono segni di una mancanza di scopo, ma del fatto che stiamo vivendo. Forse, in fondo, tutto quello che possiamo fare è fare del nostro meglio, trovare la felicità a modo nostro e vivere la vita come soltanto noi esseri umani sappiamo fare.

Fonte dell’immagine: Wikipedia