«A Bette Davis, Gena Rowlands, Romy Schneider… A tutte le attrici che hanno fatto le attrici, a tutte le donne che recitano, agli uomini che recitano e si trasformano in donne, a tutte le persone che vogliono essere madri. A mia madre».

Con queste parole Pedro Almodóvar chiude Tutto su mia madre (Todo sobre mi madre, 1999), il film che lo consacra poeta del femminile e cantore delle identità fluide. Un’opera che gli vale un Oscar, un Golden Globe e il plauso unanime della critica e che rappresenta, forse, la vetta più luminosa del suo viaggio nel cuore umano. Ma c’è molto di più: un omaggio che è anche una dichiarazione d’intenti, un invito a guardare il teatro della vita, con i suoi ruoli, le sue maschere e quelle verità che affiorano solo quando il sipario cala e le luci si spengono. C’è un cinema che parla alla mente e un cinema che parla al cuore. Pedro Almodóvar ha sempre scelto di parlare a entrambi, con la forza di storie che scavano nelle ferite dell’animo e con personaggi che, nella loro eccentricità, rivelano fragilità profondamente universali. In questo Almodóvar, nato nel 1949 nella Mancha rurale e cresciuto artisticamente nella Madrid della Movida post-franchista, ha saputo trasformare il melodramma in un linguaggio contemporaneo: un alfabeto visivo e narrativo fatto di colori saturi, personaggi borderline, citazioni cinematografiche e una profonda empatia per chi abita le periferie dell’identità. Nei suoi film, l’amore e la perdita non sono mai temi astratti, ma esperienze carnali e viscerali.

Tutto su mia madre e l’ambiguità

La storia di Manuela, che dopo la morte improvvisa del figlio intraprende un viaggio a Barcellona alla ricerca del padre biologico del ragazzo oggi donna transessuale è un inno alla capacità di rinascere dal dolore e di trovare famiglia nei luoghi più impensati. Questa perdita rappresenta per Manuela (e per noi spettatori) il “nucleo drammatico” che Almodovar riesce a intrecciare attraverso il genere e la commedia con grande maestria. I film di Almodóvar, in questi intrecci, si rivelano volutamente ambigui: il regista ci presenta personaggi imperfetti, portatori di identità fluide e complesse, spesso in tensione con i codici rigidi della società. Tutto su mia madre, oltre a questa ambiguità, è anche un crocevia di riferimenti: Eva contro Eva, Un tram che si chiama desiderio, la memoria personale e collettiva di un’epoca segnata dall’AIDS e dalla trasformazione dei ruoli di genere.

Ma è anche un terreno fertile per uno sguardo psicanalitico: il lutto come elaborazione dell’“oggetto perduto” (Freud), la maternità come funzione simbolica (Lacan) e la scena teatrale come rappresentazione dell’inconscio. Almodóvar sembra dirci che il dolore, per quanto devastante, può diventare spazio di incontro e di cura e che il femminile, nelle sue molteplici forme, è la chiave per comprendere la vulnerabilità e la forza dell’essere umano. «“Tutto su mia madre” è un film sulle madri che avrei voluto avere e sulle madri che avrei voluto essere», dirà il regista. Ed è, insieme, un film sulle maschere che indossiamo per sopravvivere e sulla verità che trapela quando le maschere cadono.

L’idea di maternità in Tutto su mia madre

L’ambiguità attraversa anche la nozione di famiglia che, nel film, viene interpretata in modo radicalmente innovativo. Qui la famiglia non è legata esclusivamente ai vincoli di sangue, ma si fonda sull’accudimento, la solidarietà e la cura reciproca. Questo si riflette nei legami che Manuela intreccia con gli altri personaggi, costruendo un tessuto familiare alternativo e inclusivo. L’idea stessa di maternità si emancipa dalla dimensione tradizionale e biologica per abbracciare una visione più fluida e ampia, centrata sull’empatia e sull’atto di prendersi cura.

Per Almodóvar, la maternità non è una condizione data, ma una posizione che si sceglie di assumere: un gesto d’amore e di responsabilità verso l’altro, più che una semplice connessione di sangue. Manuela incarna perfettamente questa visione: dopo la perdita del figlio, trova un nuovo senso esistenziale prendendosi cura degli altri. Diventa madre, nel senso affettivo e pratico, per il bambino di Rosa, continuando così a vivere la maternità come atto di presenza e accudimento. La sua cura si estende persino a Huma, che in un momento di fragilità trova in Manuela una figura materna sostitutiva, capace di offrire ascolto e sostegno. Anche Agrado rappresenta un’altra sfumatura di questa riflessione: la costruzione della propria identità come gesto consapevole. Il suo corpo, risultato di interventi e trasformazioni, è l’espressione concreta di ciò che ha sempre immaginato e desiderato per sé stessa. Agrado non nega né nasconde questa costruzione; al contrario, la racconta con ironia e autoironia, riuscendo a vivere il proprio corpo come autentica manifestazione di chi è realmente.

La sua capacità di riconoscersi in questa identità “ricostruita” dimostra come corpo e soggettività possano essere frutto di scelte e desideri, anziché mere imposizioni biologiche o sociali. In Tutto su mia madre, la vita pertanto è rappresentata come un flusso ininterrotto: un movimento di personaggi e oggetti che si trasformano, si scambiano e mutano, in una continuità che rifiuta ogni fissità.

Autenticità e costruzione di sé

Falsificazione e autenticità sono due poli che si rincorrono in Tutto su mia madre, e a incarnarli è soprattutto Agrado. Con il suo corpo modificato da interventi e innesti, Agrado ci mostra un’idea di autenticità che non ha nulla a che fare con ciò che è “naturale”. La sua verità risiede in ciò che ha costruito consapevolmente. “Una persona è più autentica quanto più assomiglia a ciò che ha sognato di essere”, dice in una delle battute più memorabili del film, rivendicando la libertà di trasformarsi fino a coincidere con il proprio desiderio. In questa visione, l’autenticità non è qualcosa che si eredita alla nascita, ma il risultato di un percorso, di una scelta: un atto di volontà. Pur sapendo che la sua è una “finzione”, Agrado la abbraccia con autoironia, riuscendo proprio in questo modo a esprimere i sentimenti più sinceri.

E qui il pensiero corre alla psicoanalisi lacaniana: Jacques Lacan parlava di tre registri che strutturano la nostra esperienza: l’Immaginario, legato alle immagini e alle identificazioni; il Simbolico, che è l’ordine del linguaggio, delle leggi e dei ruoli sociali; e il Reale, ciò che resta fuori da ogni rappresentazione, l’irriducibile che ci sfugge. Nel Simbolico troviamo le regole e le parole che ci permettono di dare senso al mondo e a noi stessi. Quando questa rete di significati si lacera, resta una mancanza che può essere colmata solo attraverso atti creativi. È quello che succede ai personaggi di Almodóvar: persone che vivono ai margini delle convenzioni, costrette a inventarsi identità nuove per trovare un posto nel mondo.

Per Agrado, il corpo “artificiale” non è una maschera, ma un ponte tra il desiderio e la realtà: una reinvenzione di sé che trasforma la ferita in forza vitale. Così Agrado, con la sua mascherata femminile, gioca con il travestimento, assumendolo in maniera consapevole. Poco prima del suo famoso monologo in camerino dirà all’operatore “Non dire niente, non per forza la verità, inventerò qualcosa”, scegliendo, ancora una volta, la finzione per costruire una nuova realtà. L’artificiosità come strumento per esprimere emozioni non è nascosta, ma utilizzata in maniera consapevole per approfondire le relazioni umane. Il teatro, luogo di rappresentazione e simulazione, amplifica questa ambiguità, attraverso una consapevolezza di finzione portando lo spettatore ad arrivare ad una verità più profonda.

La finzione, non si oppone alla verità ma è un mezzo per raggiungerla. In questo, Tutto su mia madre diventa una riflessione profonda sulla maternità, sull’identità e sull’amore come atto di cura. Perché come ci insegna Almodóvar, siamo autentici non quando restiamo fedeli a ciò che siamo stati, ma quando abbiamo il coraggio di diventare ciò che sogniamo di essere.

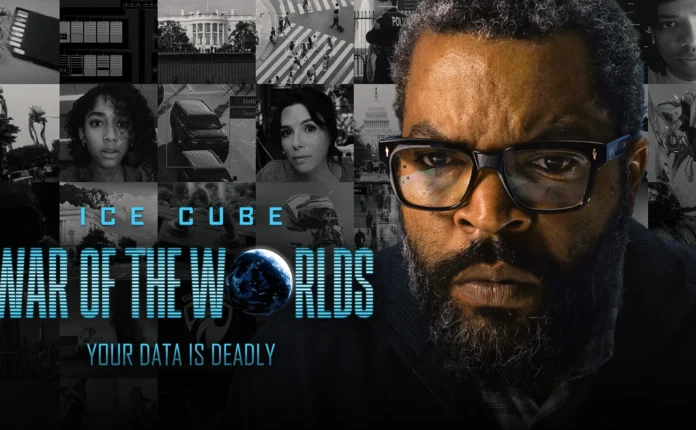

Fonte immagine: Wikipedia