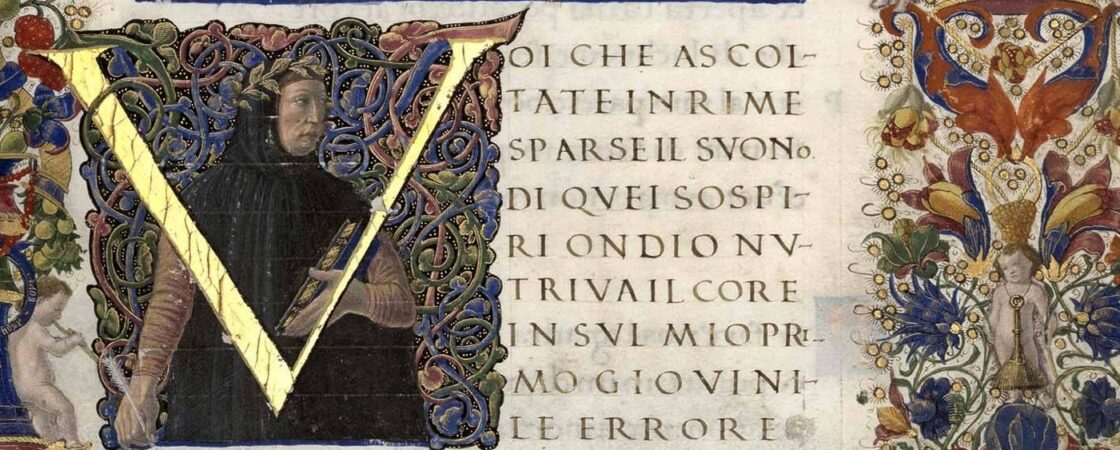

Il Canzoniere, noto con il titolo originale di Rerum vulgarium fragmenta, è una delle più importanti opere di genere lirico della letteratura italiana, scritta da Francesco Petrarca. L’opera non è una semplice raccolta di poesie, ma un vero e proprio diario dell’anima, un’autobiografia ideale costruita con meticolosa perizia.

Francesco Petrarca, considerato una delle Tre Corone fiorentine, è stato uno degli scrittori e filologi italiani del Trecento che hanno contribuito a costruire le basi dell’Umanesimo.

Indice dei contenuti

Quali sono le caratteristiche principali del Canzoniere?

| Elemento | Dettaglio |

|---|---|

| Titolo originale | Rerum vulgarium fragmenta |

| Autore | Francesco Petrarca |

| Struttura | 366 componimenti (317 sonetti) |

| Tema centrale | Amore tormentato per Laura e dissidio interiore |

| Lingua | Volgare fiorentino “illustre” |

Un’opera pionieristica in volgare: il significato del titolo

All’interno dell’opera si racconta la vita interiore del poeta e ciò che comporta l’aver vissuto un amore infelice e tormentato. Il titolo originale, Rerum vulgarium fragmenta, significa letteralmente “Frammenti di cose in volgare”. Petrarca sceglie questo titolo latino per definire delle poesie scritte in volgare, quasi a volerle sminuire come “nugae” (sciocchezze), poiché considerava le opere in latino le uniche degne di vera gloria letteraria. In realtà, proprio con questa raccolta egli dimostra come il volgare possa essere una lingua raffinatissima, perfetta per l’analisi psicologica e per competere con la tradizione degli stilnovisti.

Petrarca ha inoltre effettuato, durante la sua vita, ben nove revisioni del Canzoniere, in un lavoro di cesello durato circa quarant’anni per giungere alla struttura finale pervenuta a noi oggi, conservata nel Codice Vaticano Latino 3195.

La struttura del Canzoniere: un’architettura poetica

La struttura del Canzoniere è una delle cose più affascinanti che caratterizzano l’opera. I componimenti sono 366 in totale, uno per ogni giorno dell’anno più un proemio introduttivo. L’opera, che segue le forme metriche della tradizione lirica, è composta principalmente da 317 sonetti, contornati da 29 canzoni, 9 sestine, 7 ballate e 4 madrigali.

La raccolta ha come tema centrale l’amore del poeta per Laura e il conflitto interiore tra mondanità e aspirazione religiosa. Il Canzoniere si divide in due parti che scandiscono i due momenti centrali della vita interiore del poeta.

| Parte dell’opera | Descrizione e temi |

|---|---|

| Rime in vita di Laura (componimenti I – CCLXIII) |

Raccontano l’innamoramento e la passione terrena per Laura. I temi dominanti sono il desiderio, la lode della sua bellezza, la sofferenza per il suo rifiuto e il “giovanile errore” di un amore che allontana da Dio. |

| Rime in morte di Laura (componimenti CCLXIV – CCCLXVI) |

Dopo la morte di Laura (avvenuta nel 1348), il dolore si trasforma in riflessione. Il ricordo della donna amata diventa più dolce e spirituale. Laura appare in sogno come una figura angelica che guida il poeta verso la redenzione e il pentimento. |

Laura: fulcro tematico e dissidio interiore

Laura, che il poeta dice di aver incontrato per la prima volta il 6 aprile 1327, incarna un ideale di bellezza legato alla tradizione stilnovistica: è bionda, ha gli occhi lucenti e un portamento nobile. A differenza della Beatrice di Dante, però, Laura non è una “donna angelo” che eleva spiritualmente, ma una creatura terrena, soggetta allo scorrere del tempo e alla morte. Per il poeta, la donna amata rappresenta l’amore profano e impossibile che conduce all’infelicità, poiché, essendo sposata, rifiuta il suo corteggiamento. Essa, dunque, rappresenta una passione che allontana da Dio, fonte di un perenne dissidio interiore.

Il suo nome è anche un senhal: Laura allude al lauro, la pianta sacra ad Apollo simbolo della poesia e della gloria, e a l’aura, cioè l’aria, il vento, elemento ricorrente nelle descrizioni.

Nonostante l’amore sia centrale, sono presenti nell’opera temi extra-amorosi: la critica alla corruzione della Curia avignonese, la politica, l’amicizia, la solitudine e la riflessione sulla fugacità del tempo.

Lo stile del Canzoniere: unilinguismo e figure retoriche

Lo stile del Canzoniere è caratterizzato da una grande raffinatezza e da un’estrema selezione del lessico (il cosiddetto unilinguismo petrarchesco, in opposizione al plurilinguismo di Dante). Sul piano tecnico, Petrarca fa un uso sapiente di numerose figure retoriche per esprimere il suo tormento interiore:

- Antitesi: l’accostamento di parole o frasi di significato opposto, per rappresentare il conflitto (“pace non trovo e non ho da far guerra”).

- Ossimoro: l’unione di due termini contraddittori (“dolce tormento”).

- Chiasmo: la disposizione incrociata di elementi tra loro paralleli (“le chiome a l’aura sparse, e ‘l viso santo”).

- Allitterazioni: ripetizioni di suoni per creare musicalità e legare le parole.

Domande frequenti sul Canzoniere

| Domanda | Risposta |

|---|---|

| Perché il Canzoniere è così importante? | È considerato il primo vero “libro di poesie” della letteratura moderna, con una struttura unitaria e un’architettura studiata. Ha fondato un modello lirico, il Petrarchismo, che ha dominato la poesia europea per secoli, e ha introdotto una profondità di analisi psicologica senza precedenti. |

| Laura è esistita veramente? | L’identità storica di Laura è ancora dibattuta. Molti la identificano con Laura de Noves, sposata con Ugo de Sade. Tuttavia, più che la sua esistenza reale, conta il suo valore simbolico all’interno dell’opera come rappresentazione dell’amore terreno, della poesia e della caducità della bellezza. |

| Qual è il sonetto più famoso? | Il sonetto proemiale, “Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono”, è uno dei più celebri perché funge da introduzione e chiave di lettura per l’intera raccolta, presentando i temi del pentimento e della vanità dell’amore giovanile. |

Fonte immagine: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 15/12/2025