Nominare Shaone, nome d’arte di Paolo Romano, significa rievocare non solo una personalità artistica, ma anche condensare in poche lettere un vero e proprio racconto dell’hip-hop napoletano, dalle sue origini fino ai giorni nostri. Attraverso le parole di Shaone si ricostruisce il contesto originario dell’hip-hop napoletano, la sua evoluzione, la rievocazione di tappe fondamentali estrinsecate nei capolavori di Quarantunesimo Parallelo (1998) e Pacco (2004), con La Famiglia, e Anticamera (2009) e Over (2017), da solista, fino ad arrivare alla fruttuosa collaborazione col duo salernitano Tonico70 e Morfuco, concretizzata in Blues explosion (2023); una collaborazione che unisce suoni sperimentali a un riuscito tentativo di radicare nell’immaginario hip-hop partenopeo una visione bifronte (che al contempo guarda al passato e al futuro) della tradizione. Per questo appassionante racconto che riannoda i fili che uniscono in senso evolutivo le canzoni rap napoletane, ringrazio di cuore Paolo ‘Shaone’ Romano per il tempo che ha dedicato, attraverso i numerosi tasselli del suo racconto, alla costruzione di un mosaico sonoro, che è riflesso del più vivo e verace immaginario collettivo partenopeo.

Shaone e l’origine dell’hip-hop napoletano

Paolo, partiamo dalle origini: cos’è che ti ha ispirato dell’immaginario hip-hop? Che anni erano e come sei diventato Shaone?

Era la fine degli anni Settanta, inizio anni Ottanta per la precisione. Già in precedenza avevo una passione per la musica black che da ragazzino fruivo nelle discoteche; ad esempio nel ’79, quando avevo 13 anni, d’estate ascoltavo i DJ o i successi degli artisti della Motown, che all’epoca erano considerati artisti ‘commerciali’, se ‘commerciale’ si può dire il lavoro della Motown: vi erano, per esempio, Diana Ross, i Jackson 5, che non erano affatto ‘commerciali’: era semplicemente la musica che andava in quel periodo. Oltre alla musica black, poi, con i primi lavori di James Brown e altri, iniziai a sentire un’attrazione verso il funk. Nei primi anni ’80, cominciai a vedere i primi video musicali alla televisione grazie a Canale 21, la più importante rete privata napoletana, che criptava le onde radio della NATO di MTV e trasmetteva i video di notte. Credo che, dovunque ci sia stato il segnale della NATO, parecchie persone abbiano vissuto la stessa mia esperienza, ovvero quella di recepire questi video che venivano da Oltreoceano nei quali si trovava la prima rappresentazione della cultura hip-hop. All’epoca non ero consapevole dei retroscena musicali: ero affascinato dai cantanti che rappavano, dalle scenografie fatte da immagini di writing (la prima forma writing), dai ragazzi che ballavano davanti a queste scenografie (i caratteristici muri con graffiti): la massima espressione la ritrovai in Buffalo gals di Malcom MCLaren, che fu il produttore dei Sex Pistols. L’hip-hop si è quindi istituzionalizzato nel 1980 circa, nonostante avesse vissuto un’esperienza decennale fatta di block party, che hanno poi portato al vero e proprio movimento in cui vengono riconosciute le quattro forme poetiche principali: il writing, il B-boying, il DJing, e l’MCing; le quattro discipline dell’hip-hop, insomma. Attraverso il video di Buffalo gals vidi tutto ciò e capii in modo embrionale che c’era qualcosa che non muoveva solo la musica, ma comprendeva tutte le discipline dell’arte, tra pittura, la danza, la musica e la poesia. Da lì ho cominciato a muovere i primi passi.

Per quanto riguarda le tue attività, Shaone, che cos’hai fatto tangibilmente per mettere a frutto questa ispirazione?

Subito dopo questa folgorazione sono partito dalla Break-dance, dall’Electric-Boogie, quindi ho preso il mio ghetto-blaster: nel video di Buffalo gals si vede questo stereo tutto dipinto, io smontai uno che avevo e lo dipinsi, così cominciai ad andare per strada a ballare. Essendo anche appassionato di pittura, mi iscrissi al liceo artistico: ero molto presente sul campo come ballerino di Electric-Boogie e contemporaneamente dipingevo; realizzavo i miei primi graffiti sulle saracinesche, era molto più difficile dipingere, più rischioso…

Forse perché questo tipo di arte non era compreso?

Niente era compreso. Pensa che quando ho cominciato non c’era niente, non c’era nessun riscontro, tanto che quando cominciai a ballare mi soprannominarono ‘Lo sciancato’, cioè dinoccolato, per i movimenti di frattura che facevo nel ballare l’Electric-Boogie. Da ‘Sciancato’ è disceso ‘Shangai’, poi ‘Shangai’ è diventato ‘SHA’; ‘One’ me lo hanno appioppato in seguito ed è uscito Shaone, poiché fui il primo a sperimentare queste cose.

Più nello specifico, Shaone, che rapporto hai riconosciuto tra le quattro discipline che poi ti ha portato in qualche modo a teatralizzare la dimensione dell’hip-hop?

Io sono maturato col tempo e insieme a me è maturata la filosofia dell’hip-hop. Il rap ad esempio non può prescindere dalle altre discipline così come le altre discipline non possono prescindere l’una dall’altra: sono strettamente collegate. All’inizio ero un ragazzino che vedeva questo contesto rappresentato, come dicevi tu, nella teatralità di una scena della ‘street’, della strada; in seguito ho smontato tutti i significati che sono dietro ogni disciplina e ho compreso che fanno parte di una sola forma espressiva, una sola forma poetica, con dei contenuti anche ‘altri’ che pochi sanno. Nell’hip-hop è molto importante ad esempio il concetto del cerchio, ripreso dall’idea di comunità tribale: il cerchio ricorda le prime rappresentazione dei griot africani dove un cantore, uno che fa rime, racconta le storie del proprio villaggio alla propria comunità che vi si chiude intorno in forma di un cerchio, direi magico, allo scopo di ascoltarlo: il cerchio ‘magico’ protegge l’atto creativo che vi si genera al suo interno. Inoltre nell’hip-hop c’è la propensione a valicare quelli che sono i limiti imposti dalla nostra cultura, dalle nostre possibilità, dalla fisica: ad esempio il B-boy, che è come un attore sul palcoscenico, fa Break-dance in un cerchio in cui sfida la forza di gravità, cercando di valicare i limiti della fisica: la sua tensione è sempre a cercare qualcosa che vinca quella regola data dalla forza di gravità. La stessa cosa è nel writing: fin da piccoli a scuola si insegna che la lettera va messa sul rigo e il numero va inserito nel quadro; il bambino si forma con queste “imposizioni”; diversamente, al writer, quando disegna un bozzetto non basta lo spazio del quaderno e lo stesso vale quando riporta il suo graffito sul muro, poiché valica quelli che sono gli spazi insegnati a scuola: una “E” non è più limitata al rigo, ma se ne va per i fatti suoi. Anche nella musica, il rap va in uno spazio più libero dalle regole della metrica. Ugualmente nel DJing, in un certo senso, c’è una sfida, quella al tempo: noi siamo abituati a vedere l’orologio che gira da sinistra verso destra e a pensare che il tempo abbia un inizio e una fine, così come in un pezzo musicale; invece il DJ con due piatti va avanti e indietro nel tempo con lo scratch. Come vedi, nella poetica dell’hip-hop e nelle sue varie forme espressive c’è sempre la stessa esigenza di sfidare i limiti imposti. Inizialmente non ero consapevole di questo, mentre ora sono molto cosciente e quindi ora so che cosa sto praticando. Poi ci si accorge che questi strumenti espressivi sono strumenti ancestrali, non solo appartenenti ad un underground d’oltreoceano, ad una cultura americana: se si va a fondo si vede che quella cultura è anche afroamericana, è latina, e suona anche nella nostra cultura e ancora prima. Infatti il lavoro che abbiamo fatto con La Famiglia era quello di viaggiare sul quarantunesimo parallelo che univa due città che manco a farlo a posta hanno qualcosa di uguale nel nome: Napoli e New York; c’era questo filo conduttore che ci ha portati ad accogliere, nella nostra cultura, una cultura diversa dalla nostra, a innestarla in quella che è la nostra cultura, attraverso la riscoperta del nostro dialetto, e a renderci conto che il Mastro di Cerimonie del rap non è altro che il vecchio cantastorie della nostra cultura popolare, che i movimenti che si possono riscontrare nelle tribù e nella breakdance noi li riscontriamo anche in Totò che fa il burattino. Ci sono cose della cultura hip-hop che si sono accomodate e integrate in quella che è la nostra cultura più verace e hanno dato ricchezza e hanno aperto un filone di finzione su qualcosa che è ancora più ancestrale, antico, e che appartiene a tutta la nostra cultura, che non è solo occidentale o orientale, ma che è il convivio della cultura umana generale.

Una sorta di human tribe, per dirla alla Jorit. Infatti hai parlato di Quarantunesimo parallelo, su cui volevo ci soffermassimo: Quarantunesimo parallelo è stato un po’ il punto di arrivo della Famiglia: Shaone, come con La Famiglia – tu, Dj Simi e Polo – siete arrivati alla realizzazione del prodotto? Qual è stato il processo di arrivo alla completezza di questo album attraverso la realizzazione di quelle tracce, penso ad Odissea o a La Famiglia, che sono brani stupendi, che in qualche modo incarnano un ideale ancestrale?

Le prime esperienze di musica rap ci sono state tra fine anni ’80 e inizio anni ’90. I Radical Stuff, per esempio, hanno fatto da apripista a livello nazionale nonostante loro rappavano in inglese, con Sean che cantava appunto in inglese, Kaos, che è successivamente passato all’italiano; poi c’era DJ Skizo che faceva le basi; il loro era un orientamento molto americano. Con loro poi ci sono stati gli Isola Posse All Stars, che pure rappavano in italiano ed erano appunto legati al periodo delle Posse. Quando ci siamo conosciuti, poco prima degli anni ’90, eravamo delle identità diverse con dei percorsi diversi; io ho conosciuto Polo insieme a Speaker Cenzou, DJ Lesto, Joel: insomma, La Famiglia all’inizio era una crew numerosa, era un collettivo che teneva insieme tante realtà, perciò doveva chiamarsi così. Io, pur venendo dagli anni ’80, avevo un’esperienza diversa, più legata all’immaginario hip-hop di cui ti ho parlato, e forse ero meno inserito in quella che era l’idea di portare avanti un discorso politico, come invece facevano le Posse, che erano più distanti dal discorso legato alle quattro discipline. Eravamo realtà differenti che si sono unite nel progetto che doveva essere La Famiglia: io, ad esempio, rappavo solo in napoletano, Polo e DJ Lesto rappavano in italiano, Speaker Cenzou faceva italiano e napoletano; era commistione molto particolare. Poi col tempo la crew della Famiglia si è ridotta: Speaker Cenzou decise di intraprendere un percorso da solista, alcuni rapporti si sono affievoliti col tempo e alla fine siamo rimasti in due, io e Polo, il quale però conosceva DJ Simi, Simone Cavagnuolo, che è stato uno dei primi DJ in assoluto; è stato uno dei precursori del DJing in Italia come lo sono stato io con l’hip-hop. Ci incontrammo e decidemmo di cominciare a lavorare insieme; il gruppo si strutturò in modo più omogeneo, diventando così La Famiglia. Abbiamo dunque cominciato a chiederci dove indirizzare il nostro lavoro e per me è stato molto naturale integrare quella che era la nostra cultura a quella dell’hip-hop; ad essere però più precisi, è stato il contrario perché fu l’hip-hop a integrarsi nella nostra cultura; per questo motivo non avevamo nessuna esigenza di scimmiottare gli americani. Quando facemmo il primo disco ci fu chiesto se volevamo realizzarlo in italiano o napoletano e noi rinunciammo a farlo in italiano; per fortuna conoscemmo Franco Godi che ci fece fare il disco così come noi lo avevamo pensato e voluto. Così è nato Quarantunesimo parallelo. Precedentemente avevamo già inciso dei brani con altri produttori, però avemmo difficoltà e screzi perché eravamo molto integralisti nel nostro messaggio e abbiamo sempre cercato, e cerchiamo tutt’ora, di rendere la musica fruibile a tutti. In un certo senso volevano dei compromessi, ma noi siamo stati fortunati a riuscire a portare a termine il nostro lavoro senza accettarne nessuno. Quarantunesimo parallelo è stato ciò che doveva essere, abbiamo lavorato a un disco totalmente in dialetto perché così doveva essere, ma soprattutto perché l’hip-hop per noi è sempre stato esprimersi con la propria lingua, la propria cultura, la propria tradizione e con il tesoro di ogni cultura, cioè la storia e le tradizioni.

A proposito di tradizioni, in Pacco sono evidenti svariate citazioni provenienti dalla tradizione napoletana: penso al remix di apertura della poesia di Eduardo De Filippo Tre piccirille o alla citazione della Cantata dei pastori di Roberto De Simone attraverso la rievocazione delle battute del Cacciatore e del Pescatore in Amici. Come siete arrivati a concepire Pacco e in che modo questa presenza ancora più tangibile della tradizione napoletana si è sposata con l’album?

Subito dopo Quarantunesimo Parallelo volevamo lavorare a un nuovo album, solo che ci sono state varie vicende che ci hanno tenuto un po’ distanti. Ad esempio, Polo dopo Quarantunesimo parallelo è andato in America, ha cercato di prendere una nuova strada. Ciò non significava allontanarsi dalla Famiglia come concetto, tuttavia questa lontananza ha portato rallentamenti nel progetto di un nuovo album. Pacco infatti è uscito molti anni dopo rispetto a Quarantunesimo parallelo e, per essere onesti con il pubblico che avrebbe acquistato questo nuovo album, giocammo scherzosamente sull’idea di Pacco: infatti Pacco è un ‘pacco’…, non era inizialmente un concept disc; è un album che raccoglie delle idee elaborate negli anni: Pacco non era altro che la raccolta di tanti pezzi che avevamo già realizzato e che avevamo volontà di donare al pubblico, per cui, siccome avevamo comunque rispetto per il nostro pubblico e volevamo essere onesti verso noi stessi, lo chiamammo ironicamente Pacco, cioè un contenitore, una raccolta, che è pur sempre un ‘pacco’ regalo. Inoltre con questo titolo volevamo giocare con l’idea del ‘pacco napoletano’, pur essendo naturalmente un ‘pacco infiocchettato’, cioè un dono che facevamo. Nonostante però Pacco contenesse dei pezzi elaborati negli anni, e perciò inizialmente slegati tra loro, comunque finì con l’essere un concept album dato che ascoltando le varie sonorità si percepisce un filo conduttore: un pezzo non è avulso da un altro, si tratta comunque di un lavoro fatto con attenzione. Per la tradizione, era naturale che andassimo a enfatizzare quelle che erano le nostre radici: lo si nota nella musica, nella scelta di mandolini, nelle sonorità legate alla nostra tradizione musicale, nelle citazioni riprese da quella che è la nostra cultura; tutto parte dalla volontà di attingere da una sorta di ‘napoletanità’ più profonda, meno da cartolina, non una visione oleografica di Napoli, nonostante abbiamo fatto citazioni di cose note a tutti. Era l’esigenza di parlare di qualcosa maggiormente inerente a noi, come napoletani.

Shaone, a proposito dei tuoi album da solista Anticamera e Over, cosa puoi raccontarci?

Si tratta di concept album sempre ragionati tra me e Simone. Considera infatti che, pur essendo da solista, in realtà è come se fossero composti da due terzi della Famiglia. Più precisamente, la produzione musicale di Anticamera l’ha realizzata Sonakine dei Capeccapa, mentre quella di Over l’ha realizzata DJ Simi. Per Anticamera, a me piaceva come Sonakine interpretava quel tipo di sonorità di estrazione newyorkese per cui l’idea di cimentarmi con tali sonorità mi interessò particolarmente: si trattava di mettere in contrasto le mie sonorità dialettali con qualcosa che era più vicino a New York. Over, poi, è stato un concept album dove le produzioni sono totalmente di DJ Simi. Considerando queste cose, anche le mie sonorità connotabili nella tradizione del dialetto sembrano notevolmente distanti da quelle un po’ più estreme che riconosci ad esempio in Odissea. In ogni caso, la mia ricerca è sempre stata quella di enfatizzare la mia appartenenza alle radici della mia cultura.

Tutto questo, Shaone, porta a interrogarsi sulla questione del tuo stile. Naturalmente si avvertono delle differenze tra Quarantunesimo parallelo e Pacco, da un lato, e Anticamera e Over, dall’altro; ma la cosa comune, correggimi se sbaglio, è che in tutti e quattro gli album nel tuo modo di rappare persiste uno scontro tra le consonanti. Ciò mi colpisce molto perché, oltre a rendere eufonico ciò che può sembrare disarmonico, in qualche modo riesce a manipolare anche in flusso il tempo. Da dove nasce tutto questo?

È una questione di evoluzione del mio stile. Quando ho cominciato a scrivere, come dicevo, erano gli anni ’80, nell’ ’86-’87, quando ancora non c’era niente; cominciai a scrivere le prime cose quando mi appassionai al rap. Provavo a scrivere in italiano, ma non mi piaceva l’italiano, perciò provai a scrivere in napoletano. In realtà, al di là della lingua, cominciai a scrivere il mio suono, infatti la ricerca profonda del suono è strettamente legata al mio modo di fare rap; lo stesso vale per il teatro e per tutto ciò che è ‘scrittura’. Dopo il suono viene la parola, e la parola è legata a un senso, e, in maniera circolare, il suono è legato alle parole e quindi al suono. Ad esempio, se senti un mio pezzo, come prima cosa senti il suono, poi senti il testo, il sottotesto e tutta quella parte, diciamo, ‘intellettuale’. Questa parte, però, secondo me, può essere superflua perché spesso la figura dell’intellettuale è piena di forme, di maschere. Io credo che sia più importante darsi al flusso creativo e ciò che viene fuori non per forza deve essere intellettualizzato. Io faccio un lavoro molto intellettuale nella scrittura, però poi me lo lascio scivolare addosso perché fondamentalmente a me interessa porre maggiormente l’attenzione sul suono, sul flusso, perché il suono è la vibrazione poetica; noi siamo vibrazioni, tutto si muove secondo vibrazioni di risonanza. Il mio lavoro è una questione di vibrazioni e risonanze. Quando ho cominciato, ritorno al discorso di prima, e misi la prima volta la penna sul foglio cominciai a scrivere in napoletano, ma, quando rileggevo, anche le cose in napoletano non mi piacevano, non mi piaceva il suono che usciva, allora cominciai a giocare con delle parole che si incastravano in modo da sembrare incomprensibili: avevano il loro senso, però erano incomprensibili. Quando cominciai a sentire queste cose, accettai di sentirmi. E quando mi rileggevo ad alta voce non mi davo fastidio, era un gioco strano, e da questo gioco strano è venuto il mio stile particolare. Un’altra cosa che mi dava fastidio era la mia voce. Cominciai perciò a giocare con la mia voce in modo che le parole dessero un senso al tutto, alla fine veniva fuori un suono, il mio suono. Con il tempo, poi, lo stile è venuto fuori nella sua complessità. C’era un significato evolutivo nella scrittura, che poi mi porta ad andare sempre avanti, infatti tu trovi differenza tra quello che può essere un testo di Quarantunesimo parallelo dove io posso dire, come in Mast, “Tre mast test a test mo s’attestn | cap e sta fest! | S’ manifestn com a tempest | n’abbast! | Spaccan e timpan comm lastr e finestr” (comprensibile per un napoletano) e i suoni di Over; è una differenza di evoluzione del flusso ed è naturale che, a seconda del progetto, delle sonorità a cui decido di dedicarmi, cerco di essere più comprensibile o meno. Ciò che mi spinge è sempre il valore dell’hip-hop, ovvero valicare i limiti del conoscibile. Si tratta di essere sempre legati alla poetica dell’hip-hop. Noi ci mettiamo sempre alla prova e anche nella scrittura mi entusiasmo nel cercare e poi nel trovare nuove forme di comunicazione, sempre nella coerenza della mia lingua d’origine. Non uso il napoletano in modo improprio, mi piace usare termini che non si usano più, è una mia esigenza. Poi, per inclinazione personale e nel mio percorso artistico, se il mondo va da una parte io vado dall’altra: banalmente, se il mondo va verso la globalizzazione io vivo ancora di più con i piedi nel mio territorio. Sono un elastico in trazione: il mondo va da una parte e tira da quella parte io tiro dall’altra. Credo, ad esempio, – ma è un mio punto di vista – che il mondo stia andando verso una deriva di valori; quanto più tira da quel lato tanto io cerco di essere controcorrente. È un tiro alla fune. Non so se la metafora dell’elastico può essere caratterizzante.

Lo è perfettamente e si traduce poi nel messaggio di Over, penso a Fiction o Strummolo, per esempio. Andando poi verso un altro orizzonte della scrittura, Shaone, le rime rap non sono la sola tua forma di espressione scritta.

Sì, scrivo anche per il teatro, cose mie; scrivo anche progetti che però restano nel cassetto perché non è sempre facile trovare produzioni. La mia tendenza è quella di contestualizzarmi sempre più nel mio territorio, nella mia cultura. Come ti dicevo prima a proposito del cerchio, tendo sempre a contestualizzare i miei lavori nel mio territorio, anche come forma di protesta, mettendo l’accento su quelle cose che semplicemente non vanno dove vado io. Faccio le cose con questa consapevolezza, poi magari possono essere sbagliate, chi lo sa.

Comprendo, il cerchio come protezione di qualcosa che non appartiene solo a te come individuo ma che appartiene a tutti come comunità, che sembra stia andando gradualmente perdendosi.

Io ritengo che ci siano valori che non dovrebbero andare mai persi. È come se raccogliessi un tesoro e cercassi di non sminuirlo, di non macchiare la brillantezza di un diamante. Io ci provo, poi non è detto che ci riesca. Semplicemente faccio del mio meglio per essere coerente con me stesso e con queste idee.

Credo che questo si rifletta anche nelle tue attività collaterali al rap.

Io ho avuto la fortuna che tutto è stato coerente nonostante il rap possa sembrare lontano dal teatro: in realtà non lo è e più andremo avanti e più non lo sarà. Ho sempre fatto le cose con coerenza e ciò mi ha portato verso ciò che ho realizzato. Per esempio ho avuto la fortuna di poter lavorare col Maestro Roberto De Simone e ciò va ad avvalorare tutte quelle che erano le mie passioni; è stato quasi un destino che si è compiuto, trovarmi in relazione con delle cose che mi sono capitate. E il teatro è una di quelle.

A proposito di teatro, Shaone, tu sei anche scenografo e costumista, giusto?

Sì, come ti dicevo, io vengo dal liceo artistico, poi mi sono diplomato all’Accademia di Belle Arti; poi volevo insegnare e ho preso il diploma di istituto d’arte, ho fatto vari corsi, ecc. Insomma, ho avuto sempre una propensione verso il teatro. Per un po’ sono stato un libero professionista in campo artistico e questa cosa mi ha portato ad avere numerose esperienze in vari settori e nelle diverse forme espressive dell’arte. Poi, per quello che riguarda l’arte figurativa, ho fatto anche scultura: ho in definitiva la passione dell’espressione artistica.

Shaone, a proposito del Maestro De Simone: anche lui è nel cerchio di cui parlavi?

Sì. Pensa che il giorno in cui scrissi il mio primo rap, ero a casa dei miei seduto a un tavolo circolare, quei tavoli in stile rustico; era un tavolo rosso. Su questo tavolo rosso circolare, mentre scrivevo, immaginai; mi feci un viaggio che durò, penso, pochi minuti: mentre pensavo io vedevo questo tavolo e ripercorrevo con lo sguardo la circonferenza e mi dicevo: “Chissà se un giorno scriverò? Farò rap? Il rap lo farò davanti a un pubblico? Forse lo condividerò, forse farò un disco…”. Sai i ragazzini che sognano? Pensai pure: “Chissà, forse un giorno conoscerò il Maestro De Simone!”. Pensai questo anche perché mio padre aveva tutti i dischi di Roberto De Simone, aveva anche La gatta Cenerentola. Insomma in poco più di un minuto circa, facendo il giro del tavolo come se fosse un percorso, feci questo viaggio immaginario. E neanche a farlo a posta tutte queste tappe della mia vita le ho raggiunte tutte in una ventina d’anni; cioè ho immaginato quello che poi è realmente successo. È un discorso che sembra esca fuori dal seminato. Però, pensaci, il termine “immaginare” deriva dalla radice “imago”, quasi un processo magico: noi immaginiamo la realtà e la realtà si manifesta come noi l’abbiamo immaginata. Ho avuto la fortuna di conoscere il Maestro De Simone, la fortuna di lavorare a teatro con lui, la fortuna di fare progetti che mi dessero la possibilità di misurarmi in altre forme di scrittura oltre il rap arricchendo il mio desiderio di conoscere le mie radici. Conoscendo il Maestro ho imparato tantissime cose che non avrei potuto conoscere e imparare.

Shaone, siamo già arrivati all’ultima domanda. Partendo dal singolo Phantomast, puoi anticiparci qualcosa sul lavoro della Famiglia e sulla tua attività da solista?

Allora, il titolo di Phantomast deriva dal gioco di parole di ‘phantom mast’ perché l’idea del brano era quella dei fantasmi che ritornano, come dire con un nuovo lavoro della Famiglia dopo Pacco. Phantomast è uscito come singolo di un nuovo lavoro che sarebbe già dovuto essere rilasciato; poi però ci sono stati dei rallentamenti e purtroppo questo singolo che è uscito non ha avuto nemmeno la possibilità di essere seguito; è stato lanciato perché doveva essere l’apripista del nuovo lavoro, ma è rimasto un pezzo isolato; probabilmente, infatti, non so se potrà essere considerato un pezzo di un nuovo disco della Famiglia. Per ora non c’è l’idea di uscire con un album perché bisogna prima mettere insieme tre volontà che vagano sullo stesso binario, ma siano tutti e tre propensi a far partire questo treno, dopodiché sarà possibile sentire il nuovo album della Famiglia. Per ciò che riguarda il mio lavoro da solista, attualmente sto facendo una nuova esperienza lavorativa in accordo col mio stile: si tratta di un nuovo progetto che si chiama Checax, di cui è uscito un singolo. Si tratta di un nuovo progetto in cui c’è Fabio Di Bartolomeo, un musicista che ha collaborato all’arrangiamento di alcuni brani della Famiglia: è come se fosse un quarto della Famiglia, ma che sta dietro le quinte. Abbiamo creato questo progetto particolare dove si forma una crew di persone che si identificano in Checax. Il pezzo che è già uscito si chiama Zompa e praticamente non ha niente a che fare col rap. Penso che sia divertente: ha le sonorità del mio linguaggio, qualcosa che può essere riconducibile alle sonorità dell’Africa, all’arte popolare e anche al rhythm and blues; insomma qualcosa di particolare. Poi è da poco uscito un nuovo lavoro con Tonico 70 e Morfuco, che io stimo miei fratelli di Salerno: il lavoro, che abbiamo fatto uscire in vinile, si chiama Blues explosion, in cui si trovano due singoli che si chiamano Pulp fiction e Sud. Poi ci sono progetti teatrali che tengo in cantiere: si tratta di testi scritti da me; oltre questo ci sono anche trascrizioni che mi piacerebbe realizzare. Oltre al lavoro che ho fatto con Mal’essere di Davide Iodice, ho realizzato anche trasposizioni in napoletano di Romeo e Giulietta e della Tempesta di Shakespeare. L’idea è quella di portare a teatro queste trasposizioni inedite di opere shakespeariane. Poi c’è un progetto che può dirsi finito, ma deve trovare la condizione per potersi realizzare, che si chiama Arcaidiom: è un misto di rap, ma è anche un lavoro teatrale. Ho diversi progetti: alcuni sono nel cassetto, altri sono a metà fra cassetto ed esterno che spero di realizzare e altri sono già realizzati.

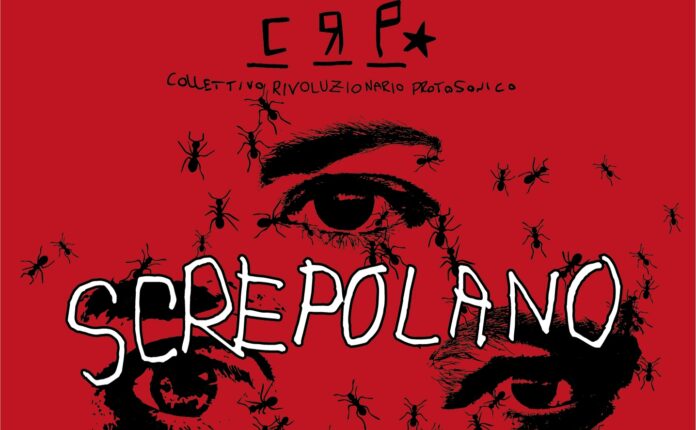

Immagine in evidenza: ufficio stampa