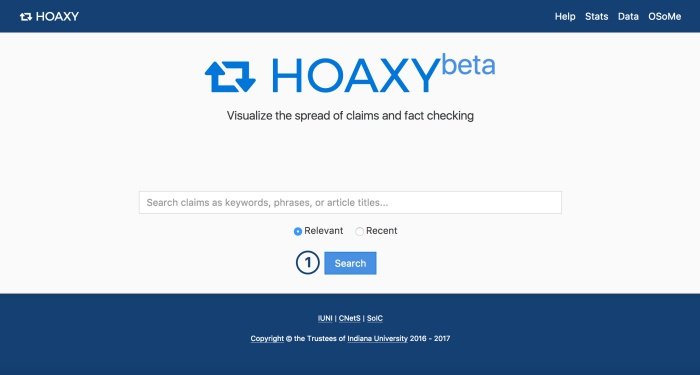

L’Università dell’Indiana ha introdotto Hoaxy, un innovativo motore di ricerca progettato per analizzare la diffusione delle bufale (o potenziali tali) e i contenuti dei siti di fact checking (verifica dei fatti). Questo strumento è nato nel dicembre 2016 dal progetto OSoMe, che studia la propagazione delle informazioni sui social media: il nome, infatti, è l’acronimo di Osservatorio sui social media e al progetto partecipano anche alcuni ricercatori italiani. È importante sottolineare che Hoaxy non si occupa di stabilire se le notizie siano vere o false, ma permette unicamente di studiarne la circolazione sui social network (attualmente con un focus su Twitter) tramite l’analisi e la rappresentazione di dati raccolti in automatico.

Hoaxy: come funziona il motore di ricerca per l’analisi delle bufale?

Il funzionamento di Hoaxy si articola in due componenti principali: la prima raccoglie automaticamente dati pubblici, mentre la seconda consente di effettuare ricerche specifiche e di rappresentare i risultati in forma grafica. La raccolta dei dati di Hoaxy è basata su una lista di siti noti per aver diffuso notizie false e una lista di altri siti che invece si occupano di verificare ed eventualmente smentire le informazioni ingannevoli circolanti in rete. Quando questi siti pubblicano un articolo, che viene poi condiviso sui social network, il sistema di Hoaxy registra chi e quante volte li ri-condivide, fornendo un quadro della propagazione delle bufale.

La raccolta dati e la visualizzazione dei risultati di Hoaxy

Si passa quindi alla funzione di ricerca di Hoaxy: si inserisce una parola chiave e vengono visualizzate tutte le notizie relative all’argomento, evidenziate in viola quelle dei siti di “notizie dubbie” ed in arancione quelle dei siti di fact checking. Per ognuna è riportato il numero di tweet e si possono selezionare una o più notizie di cui visualizzare altri dati. Confrontando varie notizie, si accede a due grafici che mostrano ulteriori informazioni. Il primo grafico mostra la diffusione temporale dei due tipi di notizie, l’altro è una “mappa interattiva” che rappresenta da dove sono partite le condivisioni e chi hanno raggiunto. È anche possibile, grazie a Hoaxy, visualizzare i singoli tweet e gli account di chi li ha effettuati, offrendo trasparenza sul flusso della disinformazione.

L’importanza di Hoaxy e il tracciamento delle fake news

Comprendere la dinamica della disinformazione è fondamentale nell’era digitale. Strumenti come Hoaxy offrono un contributo significativo per analizzare come le bufale e le fake news si propagano, aiutando a costruire una maggiore consapevolezza sulla loro origine e sul loro impatto. Questo tipo di analisi è utile per ricercatori, giornalisti e per il pubblico interessato a capire i meccanismi della diffusione di notizie false.

Prospettive future e l’arrivo in Europa del motore di ricerca contro le bufale

Attualmente, Hoaxy analizza principalmente siti statunitensi, ma la situazione potrebbe evolvere. Filippo Menczer, professore dell’Università dell’Indiana, ha dichiarato: “Abbiamo registrato un’impennata delle fake-news nel periodo delle presidenziali americane, stiamo cercando di portare in Europa e in Italia il nostro strumento Hoaxy per tracciare le bufale online e vogliamo che diventi accessibile a tutti, ‘open source’. Stiamo facendo del nostro meglio, speriamo accada entro qualche mese”. Anche se, come già menzionato, Hoaxy non stabilisce se le notizie siano vere o false, si configura come uno strumento prezioso per studiarne la diffusione: capire “dati alla mano” chi, come e quando diffonde notizie false sul web. Si attende quindi con interesse la sua possibile implementazione anche in Europa per contrastare la disinformazione.

Francesco Di Nucci