Nonostante l’introduzione di politiche migratorie più restrittive, nel 2023 gli sbarchi di migranti in Italia hanno registrato un forte aumento, superando le 157.000 persone, un dato in netta crescita rispetto alle circa 105.000 dell’anno precedente. Di fronte a questo scenario, analizziamo le politiche di contrasto più significative adottate dall’Italia negli ultimi anni, fino alle misure più recenti del 2025, nella speranza che i diritti umani restino sempre tutelati.

Indice dei contenuti

La cooperazione con la Libia: il memorandum d’intesa

Una strategia chiave delle politiche migratorie italiane è l’esternalizzazione dei controlli di frontiera, formalizzata il 2 febbraio 2017 con il Memorandum d’intesa con la Libia. Attraverso questo accordo, rinnovato automaticamente negli anni, l’Italia finanzia e fornisce supporto tecnico alla guardia costiera libica, che si impegna a intercettare i migranti in mare e a riportarli sul suolo libico. Secondo i dati di organizzazioni come Amnesty International e l’UNHCR, questa politica ha portato al respingimento di decine di migliaia di persone verso centri di detenzione tristemente noti per le violazioni dei diritti umani.

La politica dei “porti chiusi” e i decreti sicurezza

Nel 2018, il governo ha introdotto una linea ancora più dura con i cosiddetti “decreti sicurezza”, che hanno dato vita alla politica dei “porti chiusi”. Questa normativa attribuiva al Ministro dell’Interno il potere di vietare l’ingresso nei porti italiani alle navi delle Organizzazioni non governative (ONG) che effettuavano soccorsi in mare. Casi emblematici furono quelli della Sea Watch 3 e della Open Arms nel 2019, bloccate in mare per settimane. Questi decreti sono stati parzialmente modificati nel 2020 dal “decreto Lamorgese”, che ha reintrodotto tutele per le operazioni di soccorso condotte nel rispetto delle autorità marittime competenti.

Le politiche attuali: il decreto Piantedosi e l’accordo con l’Albania

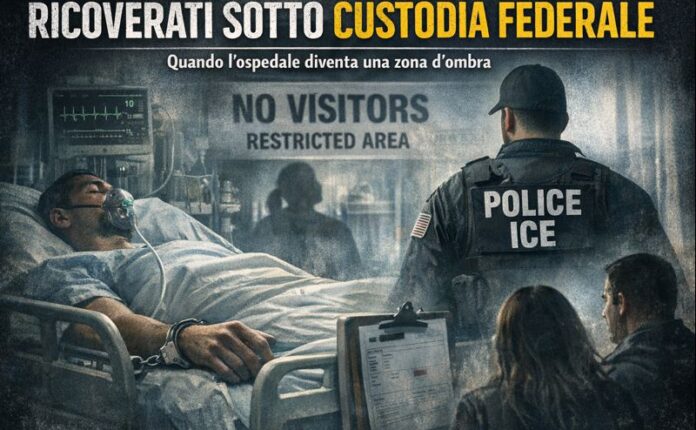

Il governo in carica dal 2022 ha ulteriormente inasprito le norme. Il primo passo sono stati gli “sbarchi selettivi” di fine 2022, un tentativo fallito di far sbarcare solo le persone più vulnerabili. Successivamente, è stato approvato il Decreto-legge 1/2023 (noto come “decreto Piantedosi”), che ha introdotto un nuovo e stringente codice di condotta per le ONG. Come si legge nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le navi devono richiedere un porto di sbarco subito dopo il primo soccorso e dirigervisi senza ritardi, anche in presenza di altre imbarcazioni in difficoltà, spesso verso porti molto distanti per allungare i tempi di navigazione e ridurre la presenza delle ONG in mare. Un’altra iniziativa è il Protocollo Italia-Albania, un accordo che prevede la creazione di centri in territorio albanese per processare le richieste d’asilo dei migranti soccorsi in acque internazionali da navi italiane.

Evoluzione delle politiche migratorie italiane recenti

Per comprendere le diverse strategie, ecco una tabella che riassume le politiche chiave degli ultimi anni e i loro effetti.

| Periodo / Governo | Politica chiave ed effetti principali |

|---|---|

| 2017 (Governo Gentiloni) | Memorandum con la Libia: esternalizzazione del controllo delle frontiere, con finanziamenti alla guardia costiera libica per intercettare e respingere i migranti. |

| 2018-2019 (Governo Conte I) | Decreti Sicurezza (“porti chiusi”): divieto di accesso ai porti italiani per le navi delle ONG, con lunghi stalli in mare e forte calo degli sbarchi. |

| 2020 (Governo Conte II) | Decreto Lamorgese: modifica dei decreti sicurezza, ripristinando alcune tutele per le operazioni di soccorso in mare e per i richiedenti asilo. |

| 2023-2025 (Governo Meloni) | Decreto Piantedosi e accordo con l’Albania: nuove regole restrittive per le ONG e piani per hotspot extraterritoriali. Nonostante ciò, gli sbarchi sono aumentati significativamente nel 2023. |

Articolo aggiornato il: 03/10/2025