Il periodo medievale fu un’epoca di profondi cambiamenti politici, sociali e religiosi in Europa. A dominare la scena erano due istituzioni, definite poteri universali: da un lato la Chiesa (il Papato) e dall’altro lo Stato (il Sacro Romano Impero). Il loro rapporto, caratterizzato da una stretta dipendenza reciproca, costituiva una sorta di bilancia instabile che ha segnato secoli di storia.

Indice dei contenuti

Confronto tra i poteri universali medievali

| Istituzione | Ruolo e potere rivendicato |

|---|---|

| La Chiesa (Papato) | Detentrice del potere spirituale. Rivendicava la supremazia su ogni potere terreno (teocrazia) e il diritto esclusivo di nominare i vescovi. |

| Lo Stato (Impero) | Detentore del potere temporale. Cercava di controllare la nomina dei vescovi-conti per assicurarsi la fedeltà dei feudatari. |

I poteri universali: un equilibrio instabile

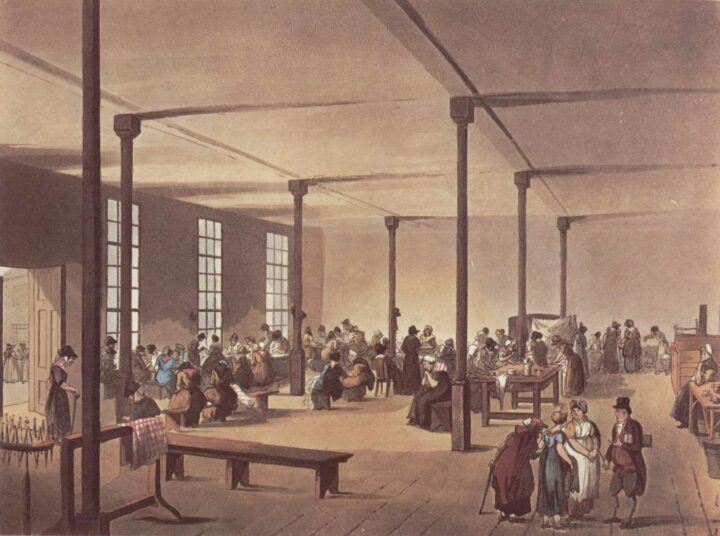

Già dal primo millennio, la Chiesa assunse un ruolo fondamentale nella vita quotidiana. Era in grado non solo di ottenere il favore dei fedeli, ma anche di influenzarne le decisioni. L’interesse della Chiesa partiva dall’ambito spirituale per legarsi a quello politico. Il potere religioso si trasformò in potere politico nel momento in cui iniziò a giocare un ruolo determinante nelle questioni governative. Bisogna ricordare che, per quanto fosse importante, la Chiesa non aveva un proprio esercito per difendersi.

La teocrazia: quando il potere religioso subordina quello politico

È proprio da questa necessità che si instaurarono rapporti di dipendenza reciproca tra Chiesa e Stato nel Medioevo: l’Impero cercava l’appoggio della Chiesa per legittimare il proprio potere, riconoscendone l’influenza sui cittadini; in cambio, alla Chiesa veniva garantita protezione militare e supporto finanziario. Queste relazioni portarono progressivamente all’affermazione di un sistema teocratico, dove il potere politico era considerato subordinato a quello religioso, poiché si riteneva che ogni potere terreno derivasse da Dio e dovesse essere sanzionato dal suo rappresentante in terra, il Papa.

La lotta per le investiture: il culmine del conflitto

Entrambi i poteri nutrivano ambizioni che portavano a conflitti d’interesse, poiché era divenuto sempre più difficile stabilire l’esatto confine tra le loro sfere d’influenza. Il conflitto più aspro fu la “Lotta per le Investiture“, scoppiata formalmente nel 1075. Lo scontro vedeva contrapposti papa Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV, ed entrambi volevano il diritto di nominare e investire (cioè insediare) i vescovi.

Gregorio VII contro Enrico IV: lo scontro per il potere

Con il Dictatus Papae del 1075, Gregorio VII affermò la superiorità del potere papale su quello imperiale, sostenendo di poter deporre gli imperatori. La reazione di Enrico IV portò alla sua scomunica. L’episodio più celebre di questo scontro fu l’umiliazione di Canossa (1077), dove l’imperatore attese tre giorni nella neve per ottenere il perdono del Papa. Il conflitto, che vide scomuniche e deposizioni, fu l’emblema della tensione tra i due poteri.

Il concordato di Worms: una tregua difficile

La “Lotta per le investiture” durò per quasi cinquant’anni, fino al Concordato di Worms del 1122. Stipulato tra papa Callisto II e l’imperatore Enrico V, l’accordo rappresentò un compromesso: al Papa veniva riconosciuto il diritto di nominare i vescovi (investitura spirituale), mentre l’imperatore si occupava della loro investitura formale con la concessione dei benefici feudali (investitura temporale). Era una tregua, ma l’equilibrio rimaneva fragile.

La Riforma protestante e la fine dell’unità medievale

Il legame tra i poteri universali medievali venne definitivamente messo in crisi secoli dopo dal movimento di Riforma protestante nel XVI secolo, che vide come protagonisti Martin Lutero e Giovanni Calvino. La Riforma contestò l’autorità della Chiesa cattolica, portando alla nascita di Chiese protestanti indipendenti e rompendo l’unità religiosa dell’Europa. Adesso le istituzioni politiche potevano scegliere di allontanarsi da Roma. Un esempio celebre fu quello di Enrico VIII Tudor, che per motivi politici e personali si separò dalla Chiesa cattolica per fondare la Chiesa anglicana, ponendosi a capo di essa.

In conclusione, il rapporto tra Chiesa e Stato nel Medioevo fu caratterizzato da un intricato equilibrio di potere e fede. Se da un lato la Chiesa rivestì un ruolo determinante, dall’altro lo Stato cercò sempre di affermare la propria autonomia, scontrandosi con essa. Questo equilibrio ha segnato profondamente la storia europea, lasciando un’eredità duratura, visibile ancora oggi nel dibattito sulla separazione tra sfera religiosa e istituzioni politiche. Per approfondire, è possibile consultare la voce dedicata sulla Enciclopedia Treccani.

Fonte immagine in evidenza: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 25/08/2025