Fantasy e fiabe, la presenza del bosco da Cappuccetto Rosso al Signore degli Anelli per capire la società e l’economia del Medio Evo

Tra gli elementi che accomunano le fiabe della tradizione popolare europea, come Biancaneve o Cappuccetto Rosso, e i romanzi fantasy come Il Signore degli anelli di J. R. R. Tolkien e Le cronache di Narnia di C. S. Lewis abbiamo il bosco.

In tutta la produzione fiabesca-fantastica la selva ha un’importanza primaria, luogo spesso tetro e buio dove molto spesso i protagonisti si perdono o sono costretti a d attraversarlo, abitato da streghe, lupi cattivi, orchi, gnomi oppure maghi, elfi, fate e unicorni. Da dove nasce l’importanza per questo luogo?

Il bosco nel Medio Evo; l’importanza economica e sociale delle foreste dopo la caduta dell’Impero Romano

Tutta la tradizione fiabesca europea trae le origini dalla cultura popolare tramandata oralmente da generazioni di persone di umili origini. É il caso delle fiabe dei fratelli Wilhelm e Jacob Grimm in Germania, di Charles Perrault in Francia oppure di Gianbattista Basile in Italia Meridionale. Tutta questa produzione orale si sarebbe originata durante il Medio Evo, quando il bosco divenne parte integrante dell’economia di quei secoli.

Secondo il docente universitario emerito di storia medievale della Federico II Giovanni Vitolo, come descritto nel suo manuale Medioevo, edito da Sansoni, le foreste svolsero un ruolo importante tra il VI e il VII secolo in tutta Europa. Con la fine dell’Impero romano e l’arrivo delle tribù germaniche (i Franchi in Gallia, i Visigoti nella penisola iberica, i Vandali in Nord Africa e prima gli Ostrogoti e poi i Longobardi in Italia) l’economia cambiò molto. I boschi iniziarono ad avanzare a causa dell’incuria del territorio e i commerci a lunga distanza diminuirono a causa delle frequenti invasioni; così l’economia si chiuse e si adattò alle nuove popolazioni. I Germani introdussero nuovi alimenti come la selvaggina oppure la birra (quest’ultima poco conosciuta presso i Romani) ma, a causa della diffusione del Cristianesimo, tali popoli conobbero il consumo di pane, vino e olio (simboli della liturgia ecclesiastica e presenti nella messa).

Con l’abbandono dei campi e dei controlli sugli argini dei fiumi, le paludi e i boschi avanzarono nelle zone umide ricoprendo parte dell’Europa.

Il bosco rappresentò una fonte di sussistenza per le popolazioni altomedievali, si raccoglievano frutti spontanei come more, bacche o lamponi, inoltre il sottobosco era un luogo ideale per il pascolo dei maiali (l’animale più apprezzato per le sue carni) dove si trovavano ghiande e funghi. A ciò si aggiunse anche la possibilità di rifornirsi di legno, soprattutto di castagno, il legno più pregiato, che soppiantò l’uso della pietra e del marmo.

“Il bosco, però, con la sua penombra e il suo silenzio, era anche il regno del meraviglioso e del mistero, popolato di streghe, diavoli, mostri e briganti nonché di eremiti e di santi, per cui costituiva lo sfondo più frequente della narrativa popolare e dei racconti a carattere agiografico.” (Capitolo VI paragrafo II del volume Medioevo: i caratteri originali di un’età in transizione, pagine 110-112)

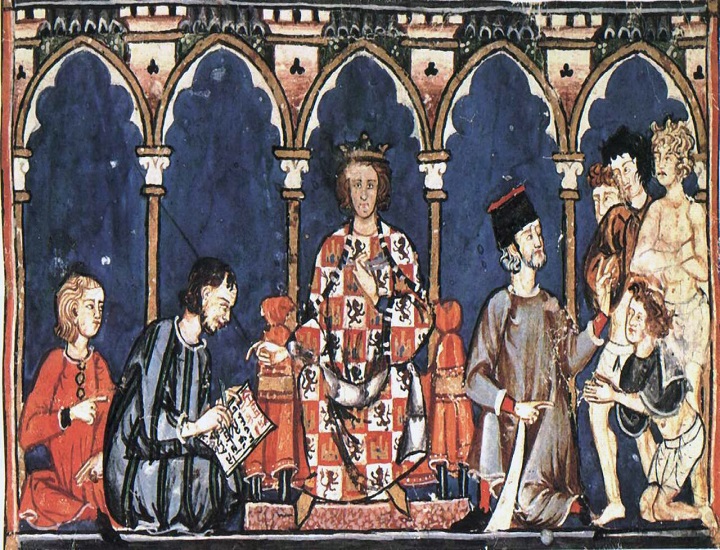

Insomma, le foreste europee influenzarono l’immaginario folk con la presenza di eremiti, santi, briganti, spiriti, fate, elfi e altre creature tipiche delle fiabe e dei romanzi fantasy. Tali creature provengono proprio dalle tradizioni dei popoli germanici o gallici che furono riadattate con l’influenza del Cristianesimo (il caso di Re Artù e Merlino, forse due figure del panorama mitologico celtico che divennero rispettivamente re di Britannia e mago).

Fantasy e fiabe, dai miti germanici alla corte di Re Artù fino alle avventure di Frodo e Sam

Al VIII secolo risale il poema epico britannico “Beowulf”, al XIII secolo abbiamo “La canzone dei Nibelunghi” oppure il caso dell’Edda in poesia e prosa con i miti dei vichinghi oppure il Ciclo Bretone di Re Artù e i vari cavalieri come Parsifal, Lancillotto e Tristano. Quindi dal Medio Evo abbiamo le “prime basi” da cui il fantasy novecentesco ha attinto per costruire la propria mitologia. D’altro canto lo stesso J. R. R. Tolkien, l’autore dei romanzi Signore degli Anelli, Lo Hobbit e Il Silmarillion, era uno studioso di storia medievale e di filologia germanica, il quale attinse dalla sua passione per i miti cantati dai bardi germanici i suoi spunti per costruire una mitologia della Terra di Mezzo.

Fonte foto di copertina: Pixabay