Dopo una prima collaborazione nella Sant’Anna Metterza, tra il 1424 e il 1427, Masolino da Panicale (1383-1440) e Masaccio (1401-1428) si cimentarono nella decorazione di un monumento importantissimo del primo Rinascimento toscano, la Cappella Brancacci. Sita nella nota Basilica di Santa Maria del Carmine a Firenze, è la prima cappella in assoluto ad essere stata affrescata secondo un’impostazione prospettica brunelleschiana. Fu il ricco mercante di seta Felice Brancacci che ne commissionò la realizzazione e l’incarico era quello di realizzare un ciclo di affreschi con le Storie di San Pietro, discepolo diretto di Gesù e primo vescovo e papa della Chiesa. Infatti, avendo come principale fonte gli Atti degli Apostoli e i testi del Vangelo, le storie qui raffigurate sono legate all’attività di conversione al cristianesimo compiuta da San Pietro. Scopriamo insieme alcuni degli affreschi più celebri della Cappella Brancacci.

Masolino da Panicale, La Tentazione di Adamo ed Eva:

Sul lato destro dell’arco d’ingresso della cappella, osserviamo il primo dei due episodi della Genesi. In linea con il gusto tardogotico cui Masolino era ancora particolarmente legato, l’affresco ha un fondo scuro che fa risaltare le parti decorative e gli incarnati estremamente morbidi e teneri. Il serpente ha un viso umano e una capigliatura cotonata che potremmo ricondurre alle teste raffigurate da Masolino stesso nella Sant’Anna Metterza. Il serpente che gira intorno all’albero funge da cornice alla figura di Eva, creando un perfetto gioco di linee, armonie e ritmo in cui non c’è alcun’aria drammatica, nonostante l’affresco rappresenti il male che tenta gli uomini.

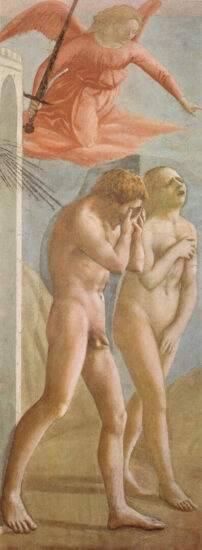

Masaccio, La Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre:

Sul lato sinistro dell’arco, Masaccio vi affrescò un secondo episodio della Genesi. Se con Masolino notavamo la sopravvivenza del tardogotico, con Masaccio invece risalta un forte impatto di novità sotto l’aspetto figurativo. A differenza del primo che lavorava con una luce molto diffusa e pacata, Masaccio usa un chiaroscuro fortemente marcato che accentua la fisicità e la drammaticità della scena. Non solo, a evidenziare maggiormente la pericolosità del momento sono anche le espressioni e la gestualità dei personaggi: il volto di Eva è raffigurato in un urlo estremamente moderno, che potremmo definire come uno dei pezzi più belli della pittura del Rinascimento. L’artista vede la forma artistica attraverso la mediazione della scultura classica e ciò è ben visibile nel corpo erculeo di Adamo e nella figura di Eva, che, coprendosi le intimità con le mani, cita la Venere Pudica dell’epoca ellenistica. Inoltre, la natura di Masaccio appare semidesertica: i corpi nudi di Adamo ed Eva sono gettati in un mondo brullo e arido.

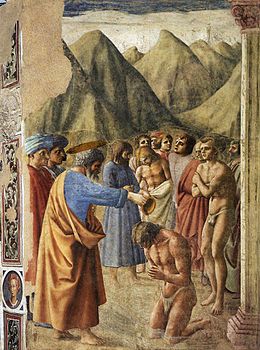

Masaccio, Il Battesimo dei Neofiti:

La studiata scenografia contempla un’ariosa quinta di monti ben disposti in prospettiva, che sovrastano in lontananza le figure umane. In questa scena, Pietro assume il compito di battezzare i neofiti, cioè i nuovi adepti della religione cristiana. Il soggetto dell’affresco consente la raffigurazione di corpi nudi, attentamente indagati non solo nelle scrupolose anatomie, ma anche nelle più incontrollabili e istintive sensazioni. L’uomo nudo sulla destra attende il suo turno, stringendosi le braccia per ripararsi dal freddo. Come già visto nella Cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre, la natura di Masaccio appare anche qui estremamente brulla e arida.

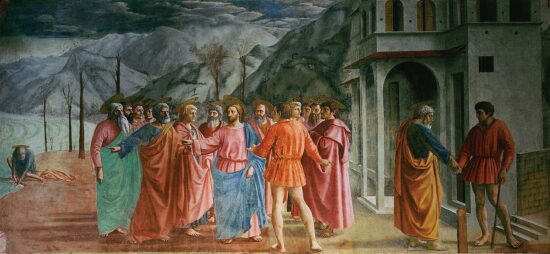

Masaccio (Masolino per la testa di Cristo), Pagamento del Tributo:

Sul registro superiore della parete sinistra, c’è una scena tratta dal Vangelo di Matteo, che è probabilmente uno degli affreschi della Cappella Brancacci più apprezzati in assoluto. Frutto del sodalizio tra i due artisti, questo capolavoro ci mostra come, nonostante Gesù possa sottrarsi al pagamento della moneta, egli scelga di pagare le tasse come tutti gli altri poiché la sua regalità non sta nel privilegio. Insieme alla Trinità, il Tributo è l’opera più complessa di Masaccio dal punto di vista compositivo. Notiamo infatti che la scena si compone di tre momenti allestiti entro una scenografia unica e tridimensionale, che applica le novità prospettiche brunelleschiane:

- al centro, Cristo accerchiato dagli Apostoli viene fermato dal gabelliere e indica a Pietro di andare a pescare la moneta necessaria per entrare nella città;

- a sinistra, Pietro esegue l’ordine;

- a destra, Pietro utilizza la moneta per pagare l’imposta.

Tuttavia, i tre momenti non sono affiancati l’uno accanto all’altra in maniera paratattica, ma la sequenza della scena si gioca su vari piani di profondità. Il focus tematico e prospettico è la figura di Gesù: tutte le linee convergono sulla sua testa, che funge da punto focale dell’affresco.

Masaccio, San Pietro Guarisce gli Storpi con la Propria Ombra:

Tra gli affreschi della Cappella Brancacci c’è anche San Pietro Guarisce gli Storpi. Masaccio non ambienta questa scena in una dimensione naturalistica, ma nella Firenze quattrocentesca, che troviamo descritta nell’affresco nei minimi dettagli. Seguito dall’Apostolo Giovanni, San Pietro passa per le strade fiorentine e con la propria ombra guarisce uno storpio che si rialza, prega e lo ringrazia. Non c’è niente di sovrannaturale: il miracolo è legato a una dimensione puramente fisica e naturale. La luce divina che batte su San Pietro proietta un’ombra, che, intrisa di fede, è un’ombra che risana e guarisce. Così, il santo si fa mediatore della luce sovrannaturale che lo colpisce nei confronti degli storpi.

Fonte immagine in evidenza: Depositphotos Fonte immagini nel testo: Wikipedia