Ci sono alfabeti che sembrano disegnati per restare nascosti, come il glagolitico, l’ogham o il tifinagh. Altri che si impongono con la forza di una norma globale, se pensiamo a quelli più diffusi, come quello latino, il cirillico o l’arabo. Poi ci sono scritture come il georgiano, che non assomigliano a nulla, ma proprio per questo si fanno ricordare. Lo guardi per la prima volta e ti chiedi se sia una danza calligrafica o un codice cifrato. È morbido, rotondo, a tratti ipnotico. Eppure, dietro quella dolcezza grafica, c’è una storia lunga millenni fatta di sopravvivenza, isolamento e orgoglio nazionale.

Indice dei contenuti

Alfabeto georgiano: caratteristiche in breve

Per comprendere subito la sua unicità, ecco una tabella riassuntiva con le informazioni principali sull’alfabeto georgiano moderno.

| Caratteristica | Dettaglio |

|---|---|

| Nome moderno | Mkhedruli (მხედრული) |

| Numero di lettere | 33 |

| Maiuscole/Minuscole | Non esistono, la scrittura è unicamerale |

| Famiglia linguistica | Cartvelica (non indoeuropea) |

| Tipo di scrittura | Alfabeto fonemico (un suono = una lettera) |

| Status UNESCO | Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità (2016) |

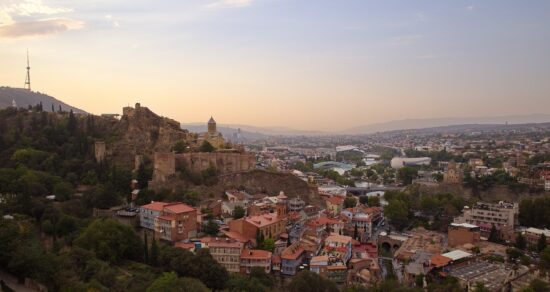

Vista sulla capitale georgiana Tbilisi. Fonte immagine: Wikipedia (Boris Kuznetsov)

Georgia: un ponte tra montagne, imperi e alfabeti

La Georgia non è Europa, ma nemmeno Asia. È Caucaso: una parola che evoca confine. Un luogo sospeso, dove le civiltà si sono sfiorate senza mai sovrapporsi del tutto. Cristiana già dal IV secolo, circondata da mondi musulmani e minacciata da imperi più grandi, la Georgia ha sempre difeso un’identità tenacemente autonoma. Questa autonomia ha trovato il suo baluardo più duraturo proprio nella lingua e nella scrittura.

Le tre varianti storiche della scrittura georgiana

Il georgiano appartiene a una famiglia linguistica sui generis e poco conosciuta: la cartvelica, parlata quasi solo nel Caucaso meridionale. Proprio per questo, sviluppare un proprio sistema di scrittura fu un atto non solo culturale, ma esistenziale.

Come si chiama la scrittura georgiana?

Parlare di “alfabeto georgiano” è una semplificazione. Ne esistono tre varianti storiche che si sono succedute e stratificate nel tempo:

- Asomtavruli: l’antico, solenne, usato in testi religiosi medievali;

- Nuskhuri: più corsivo, spesso in combinazione con l’Asomtavruli nei testi ecclesiastici;

- Mkhedruli: l’alfabeto moderno, usato oggi nella scrittura corrente e quotidiana.

I tre sistemi non sono mai coesistiti in conflitto, ma come parti di un’unica evoluzione culturale che ha mantenuto una profonda coerenza nei secoli.

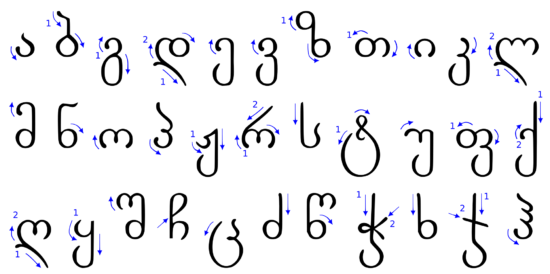

Le lettere dell’alfabeto georgiano moderno, il Mkhedruli. Fonte immagine: Wikipedia

Caratteristiche uniche: cosa rende speciale il Mkhedruli

Il Mkhedruli, oggi in uso, è composto da 33 lettere (dopo che alcune sono state eliminate nel XX secolo) e, come detto, non distingue maiuscole e minuscole. La sua grafia è:

- tonda e fluida, come se ogni lettera fosse parte di una danza senza angoli;

- priva di segni esterni: niente accenti, niente segni diacritici;

- fonemica: ogni lettera corrisponde a un suono, senza ambiguità.

In una parola: coerente. A differenza di molti altri sistemi di scrittura, il georgiano si mostra lineare e deciso. La punteggiatura è stata introdotta solo in epoca moderna, con l’influenza delle lingue europee.

L’alfabeto come atto politico e di resistenza

La diffusione dell’alfabeto fu strettamente legata alla conversione della Georgia al cristianesimo. La lingua scritta divenne subito lingua liturgica e strumento di costruzione identitaria. Durante l’Impero russo, e poi nell’Unione Sovietica, si tentò più volte di rimpiazzare il georgiano con il cirillico, come avvenne con molte altre lingue del Caucaso e dell’Asia Centrale. Tutti questi tentativi fallirono. La scrittura rimaneva il punto d’appoggio di un’identità collettiva profonda.

Ancora oggi, l’alfabeto e la lingua georgiani rappresentano un elemento di resistenza: durante le proteste del 2024–2025 contro il governo filorusso, proprio le curve del Mkhedruli sono apparse ovunque su striscioni e muri, come simbolo visibile di un’identità che non si lascia sottomettere, in contrasto con la volontà popolare di avvicinamento all’Unione Europea.

Proteste a Tbilisi, novembre 2024. Le lettere georgiane si impongono in uno striscione tra la bandiera nazionale e quella dell’UE. Fonte immagine: Wikipedia (Jelger Groeneveld)

Un sistema che resiste al tempo: l’eredità odierna

Oggi il georgiano si scrive ovunque: sui cartelli stradali, nelle canzoni pop, nei romanzi. Il suo alfabeto non è un reperto da museo, ma uno strumento quotidiano. Eppure, conserva qualcosa di sacro. Lo stesso vale per il canto polifonico, tradizione millenaria inserita nel 2001 dall’UNESCO tra i Patrimoni Orali e Immateriali dell’Umanità. Anche se non sai leggere il georgiano, la sua scrittura si fa guardare con ammirazione e rispetto. È l’alfabeto di un popolo che ha scelto di essere sé stesso nella forma, prima ancora che nel contenuto.

Mentre in Georgia tornano a riempirsi le piazze per difendere la libertà, la lingua e l’alfabeto diventano ancora una volta strumenti di affermazione identitaria. Scrivere in georgiano è ancora un gesto politico. Perché in ogni lettera c’è la memoria di sé.

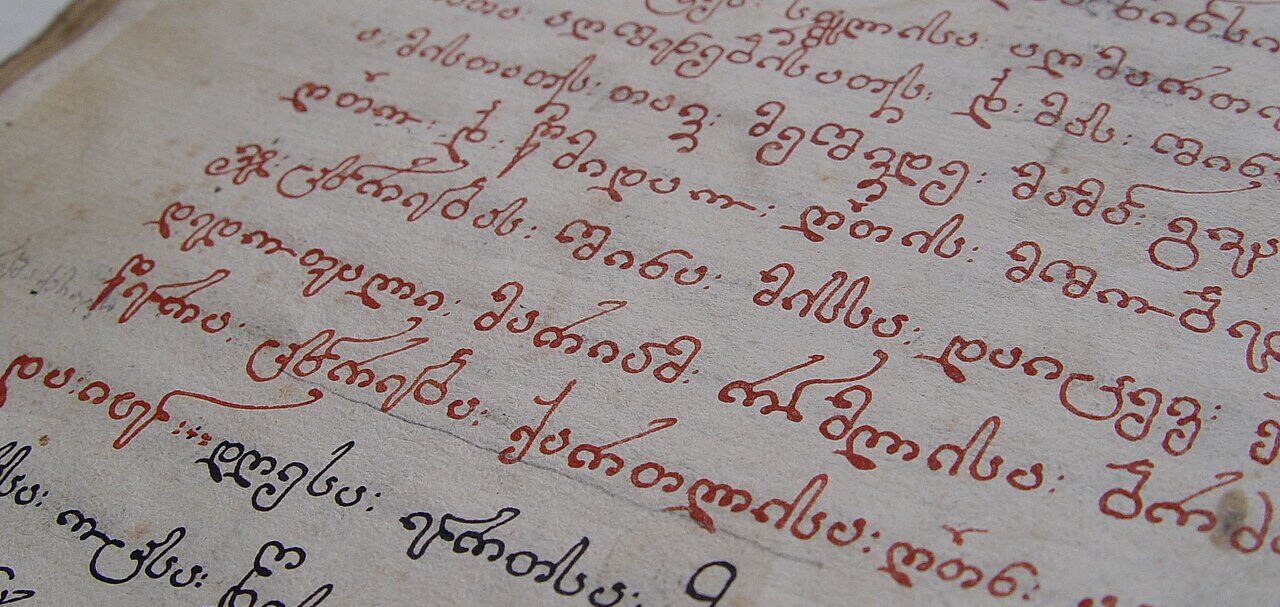

Fonte immagine in evidenzia: Wikipedia (Buba Kudava)

Articolo aggiornato il: 01/09/2025

“`