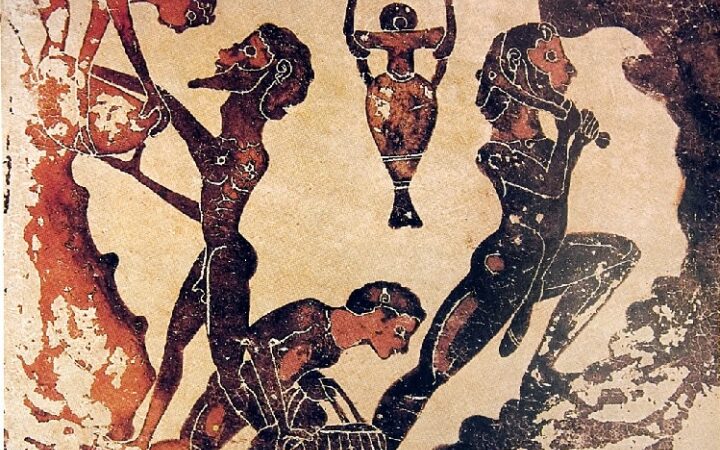

Una riflessione sulla schiavitù nel mondo antico non può prescindere da una definizione precisa: gli schiavi nell’antica Grecia erano esseri umani privi di personalità giuridica, considerati proprietà del padrone, che poteva disporne a suo piacimento. Questa condizione di totale sottomissione ha profondamente influenzato la società, l’economia e la cultura delle città-stato greche.

Indice dei contenuti

Origini della schiavitù e il commercio nel Mediterraneo

I poemi omerici testimoniano la presenza di schiavi già in età micenea. Nelle epoche più arcaiche, si diventava schiavi principalmente come prigionieri di guerra o a seguito di incursioni piratesche. Tuttavia, anche Greci poveri potevano cadere in schiavitù per debiti non saldati, un fenomeno che l’arconte Solone cercò di limitare ad Atene nel 594-593 a.C. Con l’avvento della moneta nel VI secolo a.C., gli schiavi divennero merce di scambio in mercati specializzati, come quelli nell’Agorà delle principali città-stato. Il prezzo variava in base a sesso, età, salute e competenze.

La vita quotidiana degli schiavi: lavoro e privazioni

Esistevano schiavi privati, impiegati in mansioni agricole, artigianali o domestiche, e schiavi pubblici, di proprietà della pólis, usati per opere pubbliche. Le condizioni di vita variavano enormemente: lavorare nelle miniere o come rematori era letale, mentre fare da precettore o lavorare nei campi di un piccolo proprietario offriva condizioni migliori. Un ruolo particolare era quello delle ancelle, addette alla cura della casa e alla compagnia delle padrone nel gineceo. Indipendentemente dal ruolo, i figli di schiavi nascevano schiavi. L’affrancamento, ovvero la liberazione, era possibile ma non così diffuso come nel mondo romano.

Atene e Sparta: due modelli di servitù a confronto

Non tutta la Grecia antica conosceva un unico modello di schiavitù. Le due principali poleis, Atene e Sparta, rappresentano due sistemi profondamente diversi.

| Schiavitù ad Atene (Doulos) | Servitù a Sparta (Iloti) |

|---|---|

| Lo schiavo era una proprietà privata (schiavo-merce), acquistato e venduto individualmente. | Gli iloti erano proprietà dello Stato, legati alla terra che coltivavano per i cittadini spartani. |

| Provenivano da diverse regioni “barbare” e non avevano un’identità comune. | Erano una popolazione sottomessa (i Messeni) con una propria identità culturale, e vivevano in comunità. |

| Potevano essere affrancati dal padrone, diventando meteci (stranieri residenti). | Non potevano essere liberati individualmente, se non in casi eccezionali per meriti militari. |

Status legale e percezione sociale

Pur essendo considerati oggetti, alcune póleis come Atene stabilirono leggi che vietavano al padrone di uccidere arbitrariamente i propri schiavi, tutelandoli in quanto forza lavoro essenziale per l’economia. Lo status legale rimaneva di totale dipendenza. La percezione sociale era ambivalente: da un lato erano considerati esseri inferiori, dall’altro la loro presenza era indispensabile per il funzionamento della società.

La giustificazione filosofica: il pensiero di Aristotele

Il filosofo Aristotele, nella sua opera Politica, cercò di giustificare la schiavitù teorizzando l’esistenza della “schiavitù naturale“. Secondo il suo pensiero, alcuni individui nascono privi della piena capacità di raziocinio e sono quindi “naturalmente” predisposti a essere governati. Egli definì lo schiavo come uno “strumento animato”, una proprietà vivente la cui funzione era eseguire il volere del padrone. Questa concezione, come spiegato da fonti autorevoli come l’enciclopedia Treccani, fornì una potente base ideologica per legittimare un sistema basato sullo sfruttamento.

L’impatto economico e culturale

Nella Grecia classica il possesso di schiavi non era un lusso. Si stima che nell’Atene del V e IV secolo a.C. ogni famiglia di uomini liberi possedesse in media tre o quattro schiavi e che la popolazione schiavile potesse superare quella dei cittadini maschi adulti. È quindi corretto parlare di società schiavistica, poiché il lavoro servile permise ai cittadini liberi di dedicarsi a politica, filosofia, arti e scienze. Questa fioritura culturale, inclusa la democrazia ateniese, si basava però sullo sfruttamento di una vasta parte della popolazione.

Comprendere la schiavitù nell’antica Grecia è fondamentale non solo come esercizio accademico, ma come monito sulle radici storiche della disuguaglianza e sull’importanza della lotta per i diritti umani, una battaglia che deve rimanere sempre attuale.

Fonte immagine: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 05/09/2025