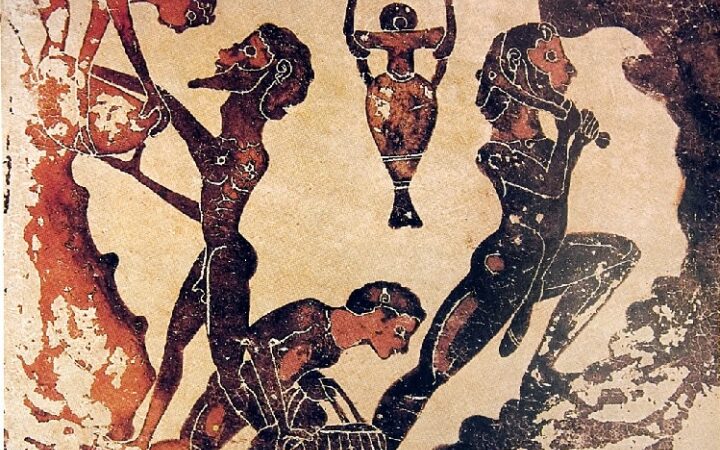

Una riflessione sulla schiavitù nel mondo antico non può prescindere da una definizione precisa di questo fenomeno e, in particolare, della natura dello schiavo. Gli schiavi erano esseri umani completamente privi di personalità giuridica, considerati proprietà del padrone, che poteva disporne a suo piacimento. Questa condizione di totale sottomissione ha profondamente influenzato la società, l’economia e la cultura dell’antica Grecia. Analizziamo nel dettaglio il ruolo degli schiavi nell’antica Grecia.

Origini e diffusione degli schiavi nell’antica Grecia

I poemi omerici offrono testimonianze della presenza di schiavi già in età micenea, sebbene il fenomeno sembri essere stato di portata inferiore rispetto al successivo periodo greco, dove il loro numero superò, in alcuni casi, quello degli uomini liberi. Nelle epoche più arcaiche, erano principalmente prigionieri di guerra o individui catturati durante incursioni piratesche, quindi per lo più stranieri, definiti “barbari”. Tuttavia, anche Greci particolarmente indigenti potevano cadere in schiavitù, spesso a causa di debiti non saldati. Per limitare questo fenomeno, furono introdotti provvedimenti legislativi specifici, come quelli attuati ad Atene dall’arconte Solone nel 594-593 a.C.

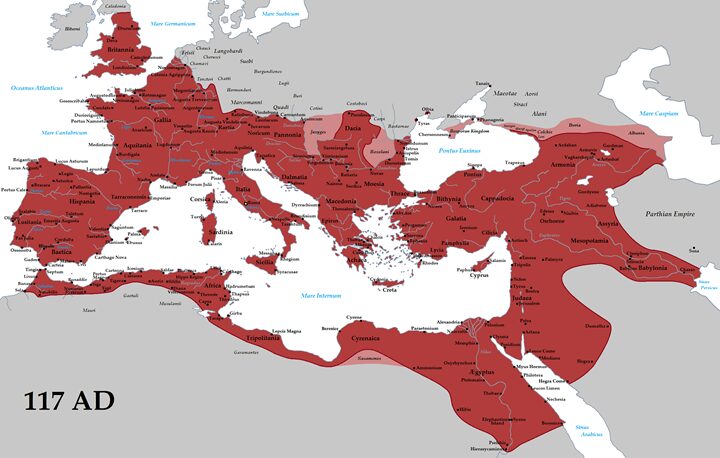

Con l’avvento dell’uso della moneta nel VI secolo a.C., gli schiavi divennero abituale merce di scambio in mercati specializzati, fiorenti sia in regioni “barbariche” lontane sia in alcune città greche. Il prezzo di uno schiavo variava in base a fattori come sesso, età, salute, competenze e livello culturale. Questo commercio fu un elemento chiave per la diffusione degli schiavi nell’antica Grecia.

Il commercio degli schiavi nel Mediterraneo antico

Il commercio degli schiavi era un’attività fiorente nel Mediterraneo antico. Le principali città-stato greche, come Atene e Sparta, erano importanti centri di smistamento e di acquisto di schiavi. L’Agorà, il cuore pulsante della vita pubblica e commerciale delle città greche, era spesso il luogo dove si tenevano i mercati degli schiavi. Questo traffico coinvolgeva diverse regioni, dalle coste del Mar Nero all’Africa settentrionale, alimentando un’economia basata sullo sfruttamento del lavoro servile. La domanda di schiavi greci era costante e alimentava questo mercato.

La vita quotidiana degli schiavi: tra lavoro e privazioni

L’acquirente di uno schiavo poteva essere un privato cittadino o un’entità politica o religiosa. Accanto agli schiavi privati, impiegati in diverse mansioni (agricole, artigianali o domestiche), esistevano schiavi pubblici, di proprietà della pólis, utilizzati nella costruzione di opere pubbliche o nella manutenzione di templi. Indipendentemente dal tipo di proprietà, le regole fondamentali rimanevano le stesse: i figli degli schiavi nascevano anch’essi schiavi, e il padrone aveva la facoltà di affrancarli, liberandoli dalla condizione servile. L’affrancamento poteva avvenire per generosità del proprietario o tramite riscatto con denaro. Tuttavia, il fenomeno dell’affrancamento nella Grecia classica non raggiunse le dimensioni del mondo romano. La loro vita era quindi segnata dalla precarietà e dalla dipendenza.

Le condizioni di vita degli schiavi variavano significativamente a seconda delle mansioni svolte. Lavorare in miniera o remare su una nave erano attività estremamente faticose e pericolose, mentre fare da precettore ai figli del padrone o lavorare nei campi di un piccolo proprietario terriero offriva condizioni leggermente migliori. Un ruolo particolare era quello delle ancelle, schiave addette alla cura della casa, alla filatura, alla tessitura e alla compagnia delle loro padrone, confinate nel gineceo. Questa diversità di impieghi riflette la complessità del sistema degli schiavi nell’antica Grecia.

Aspetti legali e sociali della schiavitù nelle città-stato greche e lo status degli schiavi nell’antica Grecia

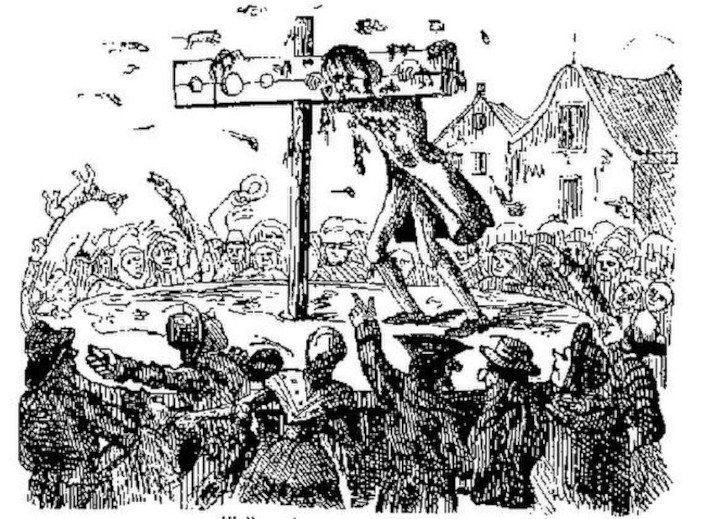

Alcune póleis, come Atene, stabilirono per legge il divieto per il padrone di uccidere i propri schiavi, considerati parte integrante e insostituibile dell’economia cittadina. Questo non significa che gli schiavi godessero di diritti, ma piuttosto che la loro vita era tutelata in quanto forza lavoro. Lo status legale degli schiavi nell’antica Grecia era di totale dipendenza dal padrone, che aveva potere di vita e di morte su di loro, sebbene in pratica questo potere fosse limitato in alcune città.

La percezione sociale degli schiavi era ambivalente. Da un lato, erano considerati inferiori e privi di valore intrinseco; dall’altro, la loro presenza era essenziale per il funzionamento della società. Anche filosofi come Aristotele cercarono di giustificare la schiavitù, sostenendo l’esistenza di uomini “naturalmente” predisposti a servire. Questa ambivalenza caratterizzava le loro visione.

L’impatto economico e culturale della schiavitù e l’influenza degli schiavi nell’antica Grecia

Nella Grecia classica, il possesso di schiavi non era un lusso riservato a pochi. Accanto a uomini ricchi che ne possedevano molti, c’erano anche cittadini con un numero sufficiente di schiavi per le loro attività agricole e artigianali. Si stima che nell’Atene del V e IV secolo a.C. ogni famiglia di uomini liberi possedesse in media tre o quattro schiavi. È quindi corretto parlare di società schiavistica e di economia di schiavitù per la Grecia antica, poiché le dinamiche sociali ed economiche del mondo greco sarebbero state impensabili senza la presenza degli schiavi nell’antica Grecia in ogni settore produttivo.

L’impatto della schiavitù sulla cultura greca fu profondo. Il lavoro degli schiavi permise ai cittadini liberi di dedicarsi alla politica, alla filosofia, alle arti e alle scienze, contribuendo allo sviluppo della democrazia ateniese e alla fioritura della cultura greca. Tuttavia, questa fioritura si basava sullo sfruttamento di una parte consistente della popolazione. L’influenza si estese quindi a tutti gli aspetti della vita sociale.

La filosofia di Aristotele e la giustificazione della schiavitù e la teoria aristotelica sugli schiavi nell’antica Grecia

Il pensiero di Aristotele sulla schiavitù è un aspetto controverso e ampiamente criticato della sua filosofia, soprattutto alla luce dei moderni principi di uguaglianza e diritti umani. Ecco un’analisi più approfondita:

Concetti chiave della teoria aristotelica sulla schiavitù:

- Schiavitù naturale: Aristotele, nella sua opera Politica, teorizza l’esistenza di una “schiavitù naturale”. Secondo questa concezione, alcuni individui nascono con una predisposizione naturale a essere governati, mentre altri sono destinati a governare. Coloro che mancano della capacità di ragionare e di prendere decisioni autonome sarebbero “schiavi per natura”, adatti al lavoro manuale e al servizio di coloro che possiedono la ragione.

- Strumento animato: Aristotele definisce lo schiavo come uno “strumento animato” (ὄργανον ἔμψυχον, organon empsychon), una proprietà vivente del padrone. Questa definizione sottolinea la concezione dello schiavo come mezzo per il raggiungimento dei fini del padrone, privandolo di autonomia e di piena umanità.

- Giustificazione funzionale: Aristotele giustifica la schiavitù sulla base di una presunta necessità funzionale all’interno della società e della famiglia (οἶκος, oikos). Il lavoro degli schiavi permetterebbe ai cittadini liberi di dedicarsi alle attività politiche, filosofiche e culturali, considerate superiori. In questo modo, la schiavitù sarebbe vantaggiosa sia per il padrone che per lo schiavo, poiché quest’ultimo beneficerebbe della guida e della razionalità del primo.

- Distinzione tra schiavitù legale e naturale: Aristotele distingue tra la schiavitù “per natura” e la schiavitù “per legge” (ad esempio, quella derivante dalla prigionia di guerra). Mentre la schiavitù legale è considerata una conseguenza delle circostanze esterne, quella naturale sarebbe intrinseca alla natura stessa di alcuni individui.

Argomentazioni di Aristotele a supporto della schiavitù:

- Differenze naturali: Aristotele credeva che esistessero differenze innate tra gli uomini, che determinavano la loro predisposizione a essere liberi o schiavi. Questa concezione si basava su osservazioni empiriche e su una visione gerarchica della natura, in cui ogni essere vivente ha un suo posto e una sua funzione.

- Beneficio reciproco: Come accennato, Aristotele sosteneva che la schiavitù fosse vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte. Il padrone avrebbe a disposizione forza lavoro per gestire i suoi affari, mentre lo schiavo avrebbe la possibilità di essere guidato e protetto da un individuo razionale.

- Ordine naturale: Aristotele considerava la schiavitù come parte dell’ordine naturale delle cose, una condizione necessaria per il buon funzionamento della società.

Critiche alla teoria aristotelica:

- Negazione dell’uguaglianza umana: La teoria aristotelica nega il principio fondamentale dell’uguaglianza tra gli esseri umani, presupponendo una gerarchia naturale basata su presunte differenze intellettuali e morali.

- Giustificazione dello sfruttamento: La concezione dello schiavo come “strumento animato” legittima lo sfruttamento e la privazione della libertà personale.

- Arbitrarietà della distinzione tra schiavi “naturali” e liberi: Non esistono criteri oggettivi per determinare chi sia “schiavo per natura”. Questa distinzione si basa su pregiudizi e generalizzazioni che non trovano fondamento scientifico.

- Contraddizione con altri aspetti della filosofia aristotelica: La teoria della schiavitù sembra in contraddizione con altri aspetti del pensiero aristotelico, come l’importanza attribuita alla ragione e alla virtù come elementi distintivi dell’essere umano.

Conclusione: l’eredità della schiavitù nell’antica Grecia e le implicazioni degli schiavi nell’antica Grecia per il mondo moderno

La schiavitù nell’antica Grecia fu un fenomeno complesso e pervasivo, che influenzò profondamente la società, l’economia e la cultura dell’epoca. Se da un lato permise lo sviluppo di una civiltà straordinaria, con contributi inestimabili alla filosofia, all’arte, alla politica e alle scienze, dall’altro si basò sullo sfruttamento e sulla privazione dei diritti di una parte consistente della popolazione. L’eredità della schiavitù nel mondo antico continua a far riflettere sulle disuguaglianze sociali e sulla necessità di un costante impegno per la difesa dei diritti umani. La comprensione di questo aspetto cruciale della storia greca, e in particolare il ruolo degli schiavi nell’antica grecia, è fondamentale per una piena comprensione del mondo antico e delle sue complesse dinamiche e per le sue implicazioni per il mondo moderno. Studiare la loro condizione ci aiuta a comprendere le radici storiche delle disuguaglianze e a promuovere una società più giusta ed equa, consapevole del passato e impegnata nella costruzione di un futuro in cui i principi di libertà, dignità e uguaglianza siano realmente garantiti per tutti. Ci ricorda che il progresso di una civiltà non può essere costruito sulle fondamenta dell’oppressione e che la lotta per i diritti umani è una battaglia continua, che affonda le sue radici nella storia ma che deve rimanere sempre attuale e prioritaria. La riflessione sulla schiavitù nell’antica Grecia non è quindi solo un esercizio accademico, ma un monito costante e un invito all’azione per un mondo più giusto.

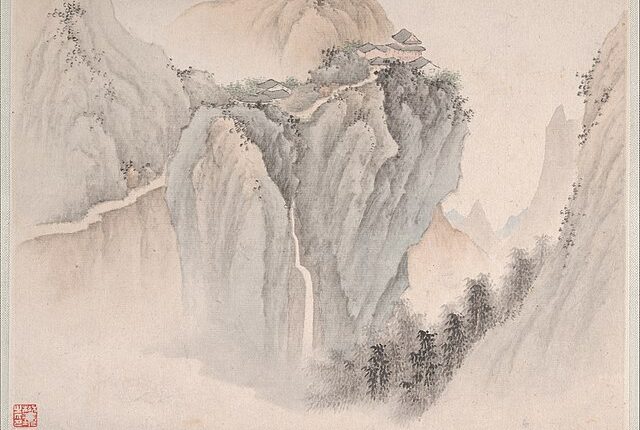

Fonte immagine: Wikipedia