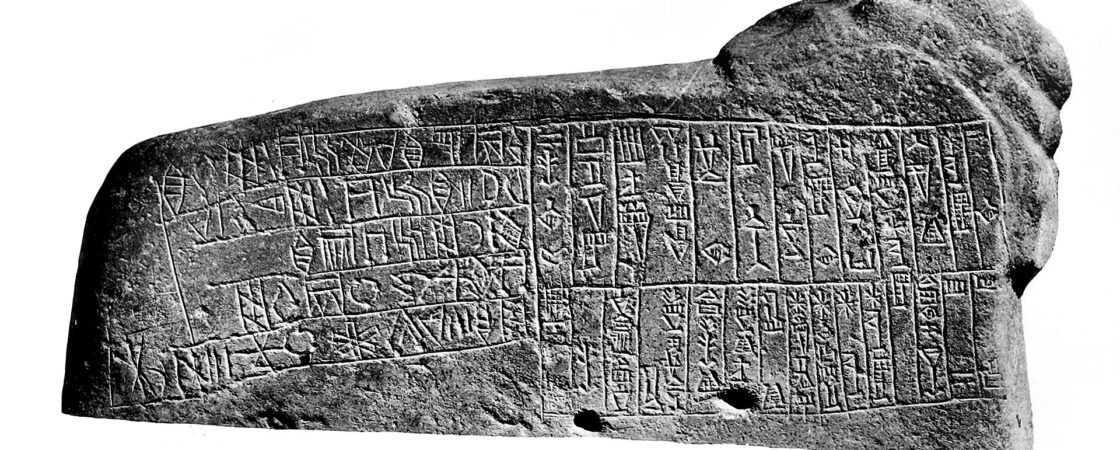

La scrittura cuneiforme è un antico sistema di scrittura in uso nel Vicino Oriente antico tra la fine del IV millennio a.C. e il I secolo d.C. Il suo nome, ideato nel XVIII secolo dall’orientalista Thomas Hyde, deriva dal latino cuneus, ‘cuneo’, e fa riferimento alle impressioni triangolari prodotte dagli scribi con un calamo (o stilo) su tavolette di argilla umida.

Indice dei contenuti

Cos’è la scrittura cuneiforme

| Caratteristica | Dettaglio |

|---|---|

| Definizione | Sistema di scrittura del Vicino Oriente antico basato su segni a forma di cuneo. |

| Periodo | Dalla fine del IV millennio a.C. al I secolo d.C. |

| Inventori | Sumeri (intorno al 3200 a.C.). |

| Strumento | Calamo (stilo) su tavolette di argilla fresca. |

Il cuneiforme fu messo a punto dai Sumeri intorno al 3200 a.C. e poi adattato da molte altre popolazioni per scrivere le proprie lingue: l’accadico, l’eblaita, l’ittita, l’elamico e l’urarteo. Il primo e più diffuso di questi sistemi è quello sumero-accadico.

La scoperta dei Sumeri: un popolo dietro la scrittura

L’originale sistema di scrittura cuneiforme sumero fu a lungo ritenuto un modo particolare di scrivere l’accadico. Nel 1850, l’orientalista Edward Hincks avanzò dei dubbi sul fatto che a sviluppare il cuneiforme fossero state le popolazioni semitiche di Assiria e Babilonia. Egli osservò che nelle lingue semitiche la consonante è l’elemento stabile, mentre la vocale è variabile; era quindi improbabile che popoli semitici sviluppassero una scrittura dove vocali e consonanti avevano la stessa stabilità nella sillaba. Inoltre, una caratteristica centrale delle lingue semitiche è la distinzione tra consonanti palatali e dentali, ma il sillabario cuneiforme non è in grado di esprimere adeguatamente questa differenza.

Per queste ragioni, Hincks arguì che la scrittura fosse opera di una popolazione non semitica, più antica degli Accadi. Fu nel 1869 che Jules Oppert attribuì a questa popolazione l’appellativo di “Sumeri”. L’idea faticò a imporsi, e l’orientalista Joseph Halévy negò per decenni l’esistenza dei Sumeri, sostenendo che il loro cuneiforme fosse un artificio esoterico semita. Quando finalmente l’identità del sumero come lingua fu stabilita, la sumerologia fece grandi passi avanti grazie a vocabolari e traduzioni bilingui realizzati dagli stessi Babilonesi.

Come si è evoluta la scrittura cuneiforme

La messa a punto del cuneiforme avvenne in un contesto di grandi trasformazioni sociali nella Bassa Mesopotamia. In origine i segni erano pittografici, riproducendo schematicamente degli oggetti. Divennero poi lineari e acquisirono la caratteristica forma a cuneo quando si iniziò a scrivere nell’argilla molle, su cui era difficile tracciare linee curve. I caratteri si scrivevano da sinistra a destra e, col tempo, i segni divennero più semplici e astratti, mentre il fonetismo (l’espressione dei suoni) soppiantava l’ideografismo.

Il sistema divenne abbastanza flessibile da essere usato non solo per scopi burocratici, ma anche per letterature, cronache, epiche e conoscenza scientifica. Il più antico corpus letterario fu scoperto a Uruk: circa 4000 tavolette risalenti al IV millennio a.C., scritte in proto-cuneiforme. Oltre che sull’argilla, il cuneiforme era vergato anche su pietra, un uso poi limitato alle iscrizioni reali monumentali. Ad un certo punto, i segni subirono una rotazione antioraria di 90 gradi e il verso di lettura passò da verticale a orizzontale, da sinistra a destra.

La grande decifrazione: l’Iscrizione di Bisotun

La decifrazione del cuneiforme è una delle più grandi avventure intellettuali del XIX secolo. La chiave fu l’Iscrizione di Bisotun (o Behistun), un rilievo rupestre fatto incidere dal re persiano Dario I in Iran. Questa iscrizione, paragonabile alla Stele di Rosetta per l’egizio, riporta lo stesso testo in tre lingue scritte in cuneiforme: antico persiano, elamico e babilonese.

L’ufficiale britannico Sir Henry Rawlinson, a partire dal 1835, sfidò grandi pericoli per copiare l’iscrizione, situata su una parete rocciosa a 100 metri dal suolo. Egli iniziò decifrando l’antico persiano, che era il sistema più semplice (quasi alfabetico). Usando i nomi propri dei re menzionati, come Dario e Serse, riuscì a identificare i valori fonetici di molti segni. Una volta decifrato l’antico persiano, lo usò come guida per decodificare gli altri due sistemi, molto più complessi e sillabici, aprendo così le porte alla comprensione delle civiltà mesopotamiche.

Come funzionava il sistema cuneiforme

Un segno del sistema cuneiforme era polifunzionale, potendo avere diversi usi a seconda del contesto. Il valore dei segni venne esteso tramite metonimia e, intorno al 2800 a.C., con il principio del rebus, che permise di attribuire un valore fonetico-sillabico ai segni. Ad esempio, il segno per ‘cielo’ (an) finì per indicare anche ‘dio’ (dingir) e, per il principio del rebus, a rappresentare la sillaba “an” in qualsiasi parola.

| Tipo di segno | Funzione |

|---|---|

| Logogramma | Un segno che rappresenta un’intera parola (es. il segno per ‘re’). |

| Fonogramma | Un segno che rappresenta un suono (una sillaba come ‘ba’, ‘ib’, ‘dur’). |

| Determinativo | Un segno muto che classifica la parola seguente (es. un segno che precede i nomi di divinità). |

Un’altra importante proprietà è la polifonia (alcuni segni potevano essere letti in più modi) e l’omofonia (lo stesso suono poteva essere scritto con segni diversi). Alla metà del III millennio, il cuneiforme sumero fu adottato dagli Accadi, che lo adattarono alla propria lingua semitica, ampliando il repertorio dei segni con valore sillabico.

Reperti famosi e dove vederli

Migliaia di tavolette cuneiformi sono oggi conservate nei musei di tutto il mondo. Ecco alcuni dei reperti più importanti e dove ammirarli.

| Reperto | Museo e posizione |

|---|---|

| Stele di Hammurabi Il più celebre codice di leggi babilonese. |

Museo del Louvre, Parigi Indirizzo: Rue de Rivoli, 75001 Paris, Francia |

| Epopea di Gilgamesh La “Tavoletta del Diluvio” che narra una delle più antiche opere letterarie. |

British Museum, Londra Indirizzo: Great Russell St, London WC1B 3DG, Regno Unito |

| Cilindro di Ciro Considerato da alcuni la prima carta dei diritti umani. |

British Museum, Londra Indirizzo: Great Russell St, London WC1B 3DG, Regno Unito |

Fonte immagine: Wikipedia.

Articolo aggiornato il: 30/12/2025