Col termine gnoseologia, che deriva dal greco gnòsis “conoscenza e lògos “discorso”, ossia teoria della conoscenza, si intende la branca della filosofia che studia la natura della conoscenza. In particolare, la gnoseologia, così come si è consolidata in età moderna, grazie anche alla preziosa speculazione kantiana, analizza i fondamenti, i limiti e la validità della conoscenza umana, intesa come relazione tra soggetto conoscente e oggetto conosciuto. Qual è la differenza tra gnoseologia ed epistemologia? Mentre la gnoseologia si interroga sulla conoscenza in generale e sulle sue condizioni di possibilità, l’epistemologia (o filosofia della scienza) si concentra più specificamente sui metodi, i limiti e la validità della conoscenza scientifica. La gnoseologia ha quindi un campo d’indagine più ampio.

E tutto ruota intorno a tale concezione dialettica. Ogni teoria su ciò che sia la conoscenza, elaborata dall’antichità all’età contemporanea, nasce per confutare o avallare l’importanza dell’esperienza sensoriale o di quella scientifica, ponendo ora al centro della speculazione il soggetto, ora l’oggetto. Con Kant, e poi con Hegel, si giungerà alla sintesi di tale diatriba, pervenendo a considerazioni maggiormente complete, sagge e definite.

Questo articolo nasce con l’intento di analizzare quest’excursus storico, che delinea l’approccio della filosofia alla teoria della conoscenza.

Indice dei contenuti

Le grandi correnti della gnoseologia

| Corrente Filosofica | Principio fondamentale della conoscenza |

|---|---|

| Innatismo (Platone) | La conoscenza è una forma di “reminiscenza” di idee innate già presenti nell’anima. |

| Empirismo (Aristotele, Locke) | La conoscenza deriva esclusivamente dall’esperienza sensibile. La mente è una “tabula rasa”. |

| Razionalismo (Cartesio) | La ragione è la fonte primaria della conoscenza, che può essere dedotta a priori, indipendentemente dai sensi. |

| Criticismo (Kant) | La conoscenza è una sintesi tra l’esperienza sensibile (materia) e le strutture a priori dell’intelletto (forma). |

Gnoseologia. Filosofia antica e medievale

Sebbene la gnoseologia abbia trovato una più precisa collocazione e definizione a partire dal XVII°, con il delinearsi della filosofia moderna, la questione della conoscenza, di cosa essa sia e di come la si possa intendere, affonda le sue radici fin dalle origini della filosofia.

Già nel pensiero classico sussiste una concezione dialettica circa il concetto di conoscenza: l’opinione (doxa) contrapposta alla scienza (episteme). Per i filosofi greci l’opinione, fondandosi sull’esperienza sensibile, risulta ingannevole, in contrapposizione al sapere scientifico, che, fondandosi invece sulla ragione, risulta certo e incorruttibile.

Da Parmenide ad Aristotele è tutto un susseguirsi ora della svalutazione della conoscenza sensoriale, ora della sua affermazione. Parmenide asserisce l’importanza di un sapere dedotto esclusivamente dalla ragione, risultando però non oggettivabile. E qui risiede il limite della sua filosofia: la gnoseologia sottomessa all’ontologia, cioè alla dimensione statica dell’essere. Per l’eleate, la via della verità è quella che segue il logos, escludendo i sensi che ci mostrano un mondo in divenire, apparente e fallace.

Con Socrate si perviene ad una concezione un po’ più dinamica del pensiero, spostando il baricentro dalla ragione all’anima: la conoscenza non sarebbe insegnabile dall’esterno, in quanto il maestro può solo aiutare l’allievo a partorirla da sé, secondo l’arte della maieutica. Il “sapere di non sapere” socratico diventa così il punto di partenza per una ricerca interiore della verità, una verità che non è un insieme di nozioni, ma la consapevolezza etica di sé.

Anche Platone focalizza l’attenzione sul concetto di anima, ma rivalutando in parte l’esperienza sensibile: i sensi infatti servirebbero a risvegliare nell’essere il ricordo delle idee, quelle forme universali con cui è plasmato il mondo e che ci consentono di conoscerlo. Per Platone dunque conoscere significa “ricordare”, attraverso un processo di reminiscenza di un sapere innato, già giacente nell’anima. Dunque, sì sapere innato, ma stimolato da esperienza sensoriale. La sua teoria dei gradi della conoscenza, esposta nel mito della caverna, illustra il percorso dell’anima dalle ombre del mondo sensibile (opinione) alla luce delle idee intelligibili (scienza). Tuttavia ancora una volta è evidente il limite della difficile oggettivazione della conoscenza, in quanto le idee sono accessibili solo per intuizione intellettuale.

La gnoseologia secondo Aristotele

Sarà Aristotele a formalizzare in maniera più precisa il processo conoscitivo, rivalutando ulteriormente l’esperienza sensibile, e divenendo un punto di riferimento per le filosofie successive, fino all’Ottocento. Secondo Aristotele l’intelletto umano non si limita a recepire passivamente le impressioni sensoriali, ma svolge un ruolo attivo. Egli fonda la conoscenza sulla percezione, ma afferma che la vera scienza si ha solo quando l’intelletto riesce a cogliere l’essenza universale dalle particolarità sensibili. Distingue così la sensazione, il grado più basso del conoscere che ha per oggetto entità particolari, e l’intuizione intellettuale, al grado più alto capace di “astrarre” l’universale dalla realtà empirica tramite un processo di astrazione. E per Aristotele è la scienza ad avere per oggetto gli “universali”, che sono nell’anima stessa. Per Aristotele comunque il limite della conoscenza così intesa consiste nel non poter prescindere dall’esperienza, anche se la gnoseologia resta ancora sottomessa alla sfera ontologica e intuitiva.

Nel periodo ellenistico, lo Stoicismo proporrà una gnoseologia materialista, basata sulla “rappresentazione catalettica”, un’impronta che la realtà lascia sull’anima e che la ragione riconosce come vera. L’Epicureismo, invece, fonderà la conoscenza sui sensi e sulle “prolessi”, concetti generali che si formano nella mente a partire da esperienze ripetute.

Con la filosofia medievale restano sostanzialmente invariati i capisaldi platonici e soprattutto quelli aristotelici. Agostino d’Ippona rielaborerà il platonismo in chiave cristiana, sostenendo che la verità non si trova all’esterno, ma nell’interiorità dell’uomo, illuminata da Dio. Sarà però Tommaso D’Aquino a valorizzare l’aristotelismo, approfondendolo e affermando che la conoscenza deve fondarsi sulla corrispondenza tra intelletto e realtà (la teoria della daequatio rei et intellectus). La verità viene così raggiunta quando le strutture intellettive del soggetto si adeguano a quelle dell’oggetto, approdando alla posizione nota come realismo moderato.

Gnoseologia. Filosofia moderna e rivoluzione kantiana

Platonismo e aristotelismo, che hanno delineato i fondamenti e i limiti della gnoseologia (il primo individuandoli nel sapere innato, il secondo nel sapere empirico), costituiranno nella filosofia moderna due filoni di pensiero sempre più diversi e inconciliabili: il razionalismo continentale e l’empirismo britannico.

Al primo si ricollega Cartesio, che cerca di trasformare l’innatismo platonico in un sistema gnoseologico autonomo, che ponga in grado la ragione di dedurre da sé il vero a priori. Partendo dal dubbio metodico e arrivando alla certezza del “Cogito, ergo sum” (“Penso, dunque sono”), Cartesio fonda la conoscenza non più sull’oggetto esterno, ma sull’evidenza indubitabile del soggetto pensante. Per Cartesio la gnoseologia non è più il “mezzo”, ma il “fine” stesso della filosofia, a cui l’Essere risulta sottomesso. Per il filosofo francese ha valore solo ciò che è oggettivabile e razionalizzabile in forma evidente. Nasce così la corrente del razionalismo, che vedrà tra i suoi esponenti anche Spinoza e Leibniz.

All’aristotelismo si collega invece la corrente filosofica inglese dell’empirismo, secondo cui la conoscenza deriva unicamente dall’esperienza sensibile. Dai precursori Francesco Bacone e Thomas Hobbes, fino ai principali esponenti quali John Locke, George Berkeley e David Hume, vengono concordati i princìpi a cui ogni forma di conoscenza umana deve essere ricondotta: la verificabilità, secondo cui ha senso conoscere solo ciò che risulta verificabile sperimentalmente, e il meccanicismo, in base a cui ogni fenomeno avviene secondo leggi meccaniche di causa-effetto. Quest’ultimo punto, fatto proprio da Hobbes, si connette alla convinzione degli empiristi per cui la mente umana è una “tabula rasa” alla nascita, ossia priva di idee innate. Solo dopo, le impressioni sensoriali agirebbero sulla mente, plasmandola e inducendo in essa concetti. Sarà Hume a portare l’empirismo alle sue estreme conseguenze, mettendo in discussione il concetto stesso di causalità e svegliando Kant dal suo “sonno dogmatico”.

Leibniz criticherà l’empirismo così espresso, riaffermando l’innatismo delle idee, pur discostandosi però dalla teoria cartesiana delle idee di cui si ha conoscenza chiara e oggettiva, promuovendo quella secondo cui esistono anche pensieri preclusi alla coscienza, quelli cioè che agiscono a livello inconscio (le “piccole percezioni”).

La gnoseologia kantiana. La conoscenza secondo Kant

Ma è con Immanuel Kant che la gnoseologia sarà vero oggetto di rivoluzione del pensiero filosofico moderno. Per Kant la conoscenza è un processo essenzialmente critico, in cui la mente umana gioca un ruolo fortemente attivo. Con la sua “rivoluzione copernicana”, Kant ribalta la prospettiva: non è più la mente a doversi adeguare passivamente alla realtà, ma è la realtà (fenomenica) a essere modellata dalle strutture a priori del soggetto. In questo senso, Kant critica in parte l’empirismo, ma solo per come è stato fino ad allora inteso: per il filosofo tedesco la conoscenza da un lato è a priori, in quanto nasce dall’attività delle categorie mentali, dall’altro però tali categorie si attivano solo ricevendo dati empirici da trattare, ottenuti passivamente dai sensi. In tal modo, Kant riesce a conciliare razionalismo ed empirismo. Dunque, secondo tale rivoluzionaria concezione, la conoscenza non è mera raccolta di nozioni, ma capacità di connettere in maniera critica e consapevole le informazioni provenienti dall’esterno.

Kant supera decisamente la concezione humiana e in generale della filosofia moderna, proprio passando dalla riqualificazione del “Soggetto”, restituendogli dignità e rendendolo protagonista assoluto del processo conoscitivo. Ciò è reso possibile dalle categorie prima citate, ossia le forme a priori proprie dell’intelletto, con le quali questo lavora sull’ancora acerbo materiale fenomenico, per giungere ad una corretta elaborazione ed interpretazione dei suoi contenuti. In sostanza Kant pone in evidenza i due fattori che determinano il processo della conoscenza: fattore oggettivo (la materia) e fattore soggettivo (la forma). Ciò significa che affinché vi sia conoscenza è necessario che qualcosa si dia ai sensi (ossia il materiale fenomenico dell’esperienza) e che intervengano le categorie dell’intelletto a collegare ed ordinare i fenomeni, formando concetti empirici, che sono sempre a posteriori, in quanto derivanti dall’esperienza. Tuttavia Kant sottolinea con piena consapevolezza che si tratta in ogni caso di una conoscenza del fenomeno, ossia della realtà così come appare ai sensi, mai della realtà così com’è (il Noumeno), che al contrario risulta inconoscibile. E qui si colloca l’altra importante distinzione dialettica, alla base della gnoseologia di Kant: quella tra fenomeno (dal greco phainòmenon, “ciò che appare”) e noumeno (la cosa in sé).

Da tale distinzione deriva la concezione secondo cui appunto solo della realtà fenomenica, quella cioè che si può conoscere, si può fare esperienza, visto che non è possibile cogliere altro, a livello intellettuale, se non il mondo esterno così come appare. Nulla al di là della realtà fenomenica può essere oggetto di conoscenza umana, nulla di ciò che si situa oltre la sfera esperienziale. Tutto quanto trascende il fenomeno è inconoscibile, poiché costituisce un noumeno, in nessun modo oggetto di indagine speculativa.

Il compito della filosofia kantiana dunque, oltre a ribaltare essenzialmente l’adeguamento tra Soggetto e oggetto, è quello di rivelare non la realtà così com’è (il noumeno), ma individuare il confine dei limiti e delle potenzialità della conoscenza umana, ponendo appunto in essere la dialettica tra fenomeno e noumeno. In poche parole Kant non si oppone alla metafisica, semplicemente la inserisce nell’ambito di ciò che non può essere oggetto di conoscenza scientifica, ma solo di fede razionale.

Gnoseologia. Filosofia contemporanea

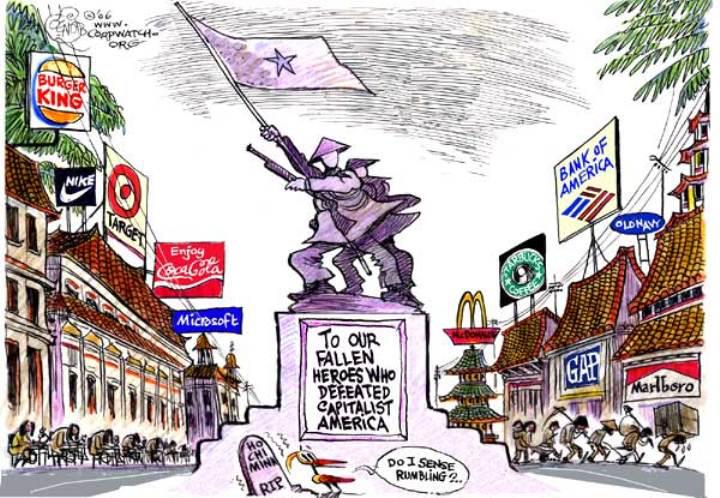

Dopo Kant, con la nascita dell’idealismo tedesco, in particolare con Hegel, le categorie conoscitive da puramente “formali” diventano insieme “forma e contenuto”, ossia categorie logiche-ontologiche. Per Hegel la conoscenza non avviene a livello intuitivo, ma è frutto di una mediazione razionale, il risultato cioè di un processo dialettico con cui la ragione giunge a dedurre da sé tutta la realtà (“Tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale”). La gnoseologia giunge così a un punto di svolta, presumendo di trovare nel sapere scientifico quella garanzia di certezza e oggettività così a lungo inseguita. Nasce il positivismo ottocentesco con la filosofia contemporanea, e di conseguenza si perviene alla configurazione dei vari indirizzi della filosofia analitica. D’altro canto permane l’ambito della cultura umanistica, artistica e letteraria, separato da quello scientifico, promuovendo concezioni idealistiche, romantiche ed esistenzialiste.

In conclusione citiamo soltanto il relativismo gnoseologico, quello di Nietszche, per cui la conoscenza non si basa su concetti oggettivi ma è sempre frutto di una prospettiva, di un’interpretazione legata alla “volontà di potenza”.

Foto di: Pixabay

Articolo aggiornato il: 31/08/2025