Il Decadentismo è un movimento artistico e letterario che si sviluppa in Europa negli anni Sessanta dell’Ottocento, in aperta contrapposizione con l’ottimismo del Positivismo e i valori della società borghese. Il termine decadentismo inizialmente aveva un significato negativo, usato per indicare i comportamenti anticonvenzionali dei cosiddetti poeti maledetti. Furono poi gli stessi poeti a usarlo per indicare la stanchezza di una civiltà prossima al tramonto, un senso di disfacimento.

| Caratteristica | Descrizione |

|---|---|

| Periodo | Ultimi decenni dell’Ottocento – inizio Novecento. |

| Contesto | Reazione al Positivismo e alla morale borghese. |

| Temi Chiave | Crisi dell’io, irrazionalità, sensibilità, malattia, morte, estetismo. |

| Figura dell’Artista | Visto come un essere superiore, distaccato dalla società (poeta vate, esteta, superuomo). |

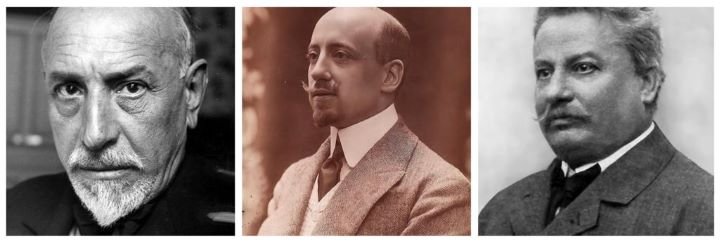

| Autori Italiani | Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio, Luigi Pirandello. |

Le origini del Decadentismo: reazione al Positivismo e alla società borghese

Il Decadentismo si sviluppa come reazione al Positivismo, alla sua fiducia nella scienza e nel progresso, e alla morale borghese, basata sul materialismo. I decadentisti rifiutano la visione razionale e ottimistica del mondo e si rifugiano in un mondo interiore, fatto di sensazioni ed emozioni. Questo movimento propone la riscoperta dell’io interno e la visione degli artisti come esseri distaccati. I primi esempi si vedono in Francia con il Simbolismo e in Italia con la Scapigliatura.

I temi principali: irrazionalità, sensibilità e crisi dell’io

I sostenitori del Decadentismo sono uniti da un senso di profonda crisi. Rifiutano l’idea positivista che la realtà sia spiegabile scientificamente, sostenendo invece l’irrazionalità e la sensibilità come strumenti privilegiati per la comprensione del mondo. Tra i temi principali troviamo: la malattia, la morte, il mistero, l’inconscio, il sogno, l’esotismo, l’artificio e la bellezza decadente.

L’inizio del Decadentismo coincide con gli ultimi decenni dell’Ottocento. Per la sua fine, invece, non c’è un parere unanime: alcuni sostengono che termini con l’inizio del XX secolo, mentre altri includono anche i romanzieri della crisi e poeti del primo dopoguerra come Yeats, Eliot e George.

Il Decadentismo in Italia: Pascoli, D’Annunzio e Pirandello

Il Decadentismo sostiene un nuovo ruolo dell’artista. L’artista, spesso costretto ad affiancare alla sua attività un lavoro secondario, inizia una sorta di ribellione nei confronti della borghesia. Grazie a loro, l’artista otterrà un ruolo più prestigioso, ponendosi al margine della società. Il movimento in Italia assume diverse sfumature a seconda dell’artista.

Giovanni Pascoli (1855-1912): il simbolismo e la poetica del fanciullino

Tra i più importanti autori del Decadentismo italiano ricordiamo Giovanni Pascoli. Con lui il movimento assume un aspetto simbolistico e vittimistico. La sua poetica, incentrata sul “fanciullino” che è in ognuno di noi, esprime la tendenza a rifugiarsi nell’interiorità e a cogliere la realtà attraverso le sensazioni.

Le sue opere più rappresentative di questa sensibilità sono:

- Myricae (1891): la raccolta che inaugura la sua poetica simbolista, incentrata sulle piccole cose della natura cariche di significati nascosti.

- Il fanciullino (1897): il saggio in cui espone la sua visione del poeta come un fanciullo che vede il mondo con stupore e irrazionalità.

- Canti di Castelvecchio (1903): una continuazione ed evoluzione dei temi di Myricae, con un focus sul “nido” familiare e sulla morte.

Gabriele D’Annunzio (1863-1938): l’estetismo e il superomismo

Gabriele D’Annunzio, invece, interpreta il Decadentismo in chiave estetica e superomistica. Il suo Decadentismo assume un aspetto estetizzante e superomistico: l’arte è il valore supremo e l’artista è un individuo eccezionale, un “superuomo” che si eleva al di sopra della massa.

Le sue opere più importanti di questa fase sono:

- Il Piacere (1889): il manifesto dell’estetismo italiano, con il protagonista Andrea Sperelli che vive la vita come un’opera d’arte.

- Le vergini delle rocce (1895): il romanzo che introduce la figura del “superuomo” nietzschiano, un individuo superiore destinato a dominare.

- Alcyone (1903): considerato il suo capolavoro poetico, esprime la fusione panica tra l’uomo e la natura.

Luigi Pirandello (1867-1936): la crisi dell’identità

Luigi Pirandello rappresenta la fase più matura del Decadentismo italiano, in cui la crisi dei valori e la frantumazione dell’io diventano temi centrali. Egli promuove la ricerca dell’identità e il rapporto tra l’Io e la società. Il suo Decadentismo avrà un aspetto polemico e dialettico, come si evince dalla sua visione del mondo come un “teatro” in cui ognuno recita una parte, nascondendo la propria identità dietro una maschera.

Le opere che meglio rappresentano questa visione sono:

- Il fu Mattia Pascal (1904): il romanzo che esplora la crisi dell’identità attraverso un uomo che cerca di fuggire dalla “trappola” sociale fingendosi morto.

- Sei personaggi in cerca d’autore (1921): il dramma che porta sul palcoscenico il conflitto tra vita e forma, realtà e finzione.

- Uno, nessuno e centomila (1926): la summa del suo pensiero sulla frantumazione dell’io e l’impossibilità di conoscere se stessi.

Il Decadentismo è stato un movimento complesso che ha profondamente influenzato la cultura europea. La sua eredità è ancora visibile oggi. La sua ricerca di un nuovo linguaggio, capace di esprimere la complessità del mondo interiore, ha aperto la strada alle avanguardie del Novecento e ha contribuito a formare la sensibilità moderna.

L’articolo è stato aggiornato in data 26 agosto 2025.