Dalla seconda metà dell’Ottocento Karl Lachmann operò nel campo della filologia classica e nell’edizione critica del De Rerum Natura lucreziano espose i principi che hanno costituito nel corso dei secoli una metodica che tutt’oggi porta il suo nome. L’obiettivo del metodo di Lachmann è ricostruire un testo avvicinandosi il più possibile all’originale perduto.

Indice dei contenuti

Le fasi del metodo di Lachmann in sintesi

L’obiettivo del metodo di Lachmann o stemma codicum (stemma dei codici) è la ricostruzione di un testo originale tramite lo studio delle relazioni tra i vari documenti chiamati testimoni. L’intero processo è rappresentato graficamente da un albero genealogico.

| Fase | Obiettivo e azioni principali |

|---|---|

| 1. Recensio | Censimento e analisi di tutti i testimoni (manoscritti) disponibili del testo. |

| 2. Collatio | Confronto parola per parola tra tutti i testimoni per individuare le varianti e gli errori guida (congiuntivi e separativi). |

| 3. Stemma Codicum | Costruzione dell’albero genealogico dei manoscritti per stabilire le relazioni di parentela e identificare l’archetipo. |

| 4. Examinatio | Valutazione delle lezioni tramandate. Se lo stemma non è risolutivo (recensio aperta), si usano criteri come la lectio difficilior. |

| 5. Emendatio | Correzione degli errori (emendatio) presenti nel testo ricostruito, per congettura (ope ingenii) o tramite confronto (ope codicum). |

Le fasi del metodo in dettaglio

Questo processo che si suddivide per fasi, inizia con la recensio (“rassegna”) dei testimoni, e successivamente sfocia nella fase della collatio che consiste nella comparazione tra i testimoni ed ha come fine quello di esaminare la trasmissione degli errori-guida. Gli errori possono essere di due tipi: separativi (indicano l’appartenenza di due testimoni a rami diversi) e congiuntivi (indicano la parentela tra i due testimoni).

Ogni manoscritto da’ una lezione (da intendere come lettura) diversa dagli altri: se tra i due testimoni si hanno lezioni comuni, vorrà dire che questa lezione molto probabilmente sarà quella originale, in filologia questa situazione viene definita recensio chiusa.

Se invece i due testimoni presentano varianti differenti, si ha una recensio aperta, e in questo caso la scelta della lezione corretta si dovrà fare in base ad altri criteri interni. È opportuno considerare la lectio difficilior (lezione più difficile) rispetto alla facilior, in quanto si suppone che durante l’atto di copia, si tenda a banalizzare o semplificare la lezione originale. Un altro criterio da considerare è l’usus scribendi, ovvero gli usi stilistici dell’autore. Se nessuno dei criteri risulta utile, si ha una condizione di adiaforia (indifferenza), in cui si sceglie la lezione qualitativamente migliore.

Le ultime due fasi sono l’examinatio, che comporta l’esame del testo parola per parola, e si ricollega immediatamente all’emendatio, la correzione di un errore, che può essere ope ingenii (per congettura) o ope codicum (mediante il confronto di altri codici).

I criteri prima del metodo di Lachmann

Prima di Lachmann vigevano diversi metodi classificati sulla base di procedure non scientifiche e dunque soggettive: c’era anzitutto il criterio dei codices plurimi, ovvero la scelta di un testo attestata dal maggior numero di manoscritti. Quello del codex vetustissimus, che sceglie la lezione attestata dal manoscritto più antico, oppure quello del codex optimus, il manoscritto considerato migliore. Infine il criterio del textus receptus, un testo che ha avuto prevalenza sugli altri per pura casualità.

Limiti e critiche al metodo di Lachmann

Il metodo lachmanniano ebbe molta fortuna poiché si affermava nell’epoca del Positivismo, basato sulla fiducia di dati oggettivi. È tuttavia necessario affermare che il metodo, per funzionare correttamente, ha bisogno di tre condizioni base:

- che abbia una tradizione passiva, ovvero che il copista non abbia avuto intenzioni innovative;

- che abbia un archetipo (un manoscritto esemplato direttamente dall’originale da cui si presume derivi la tradizione);

- e che abbia rapporti di tipo verticale, escludendo dunque la possibilità che un manoscritto sia stato contaminato da altre lezioni (contaminazione orizzontale).

Dopo Lachmann pochi filologi hanno provato a percorrere una via alternativa, tra questi il più importante è Joseph Bédier. I dubbi di Bédier si fondavano sul fatto che la maggior parte degli stemmi ricostruiti fossero bipartiti, ipotizzando che i filologi operassero in questo modo per aver maggior libertà nella scelta delle varianti. La sua soluzione era quella del Bon Manuscrit (buon manoscritto), un criterio simile al codex optimus ma basato su uno studio analitico dei testimoni.

Contributi importanti arrivarono anche da Paul Maas, che suggerì correzioni al metodo, e dai filologi italiani Giorgio Pasquali, che ne corresse la meccanicità introducendo lo storicismo, e Michele Barbi, che riteneva necessaria l’introduzione di elementi di soggettività ragionata.

È importante specificare che nell’esercizio della critica testuale il vero pilastro è il criterio di plausibilità, perché solo scegliendo ciò che è più plausibile si avrà la possibilità di cogliere nel segno il maggior numero di volte.

Chi era Karl Lachmann?

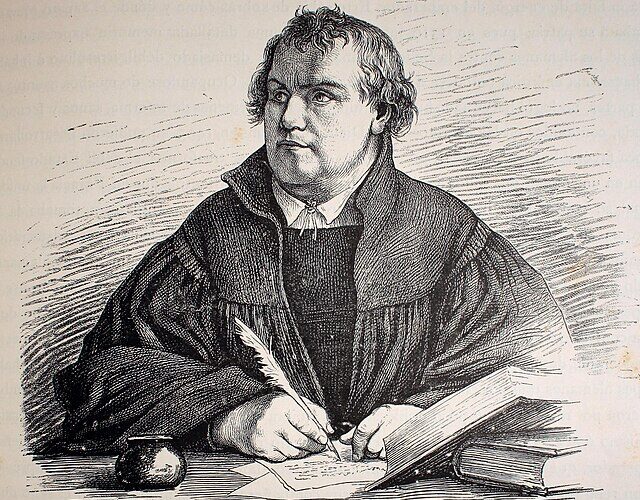

Karl Lachmann (1793-1851), figura eminente della filologia del XIX secolo, fu un erudito di straordinaria dedizione. Nato a Brunswick, in Germania, ha lasciato un’impronta indelebile negli studi classici e germanici. Divenne professore all’Università Humboldt di Berlino, dove sviluppò il suo metodo rigoroso per la critica testuale, rivoluzionando il campo e aprendo nuove vie per l’analisi e l’interpretazione dei testi antichi. La sua eredità intellettuale rimane un faro per chiunque si dedichi allo studio delle lingue e delle culture del passato.

Fonte articolo per l’articolo sul Metodo Lachmann: Pixabay

Articolo aggiornato il: 28/08/2025