L’imperialismo giapponese: storia di un’ascesa tra modernizzazione e conquista

La storia dell’imperialismo giapponese rappresenta una delle trasformazioni più rapide e radicali dell’epoca moderna. In meno di un secolo, il Giappone passò da nazione isolata e feudale a potenza espansionistica in grado di sfidare l’Occidente. Questa ascesa, alimentata da un’intensa modernizzazione e da un crescente nazionalismo, ha lasciato un’impronta profonda e controversa sulla storia dell’Asia e del mondo intero.

Indice dei contenuti

- Dallo shogunato alla restaurazione Meiji: le origini dell’imperialismo giapponese

- La prima fase dell’espansionismo giapponese: le guerre contro cina e russia

- Il culmine dell’imperialismo giapponese: la guerra del pacifico

- Le ombre dell’impero: i crimini di guerra e il massacro di nanchino

- L’eredità dell’imperialismo giapponese e le tensioni moderne

Dallo shogunato alla restaurazione Meiji: le origini dell’imperialismo giapponese

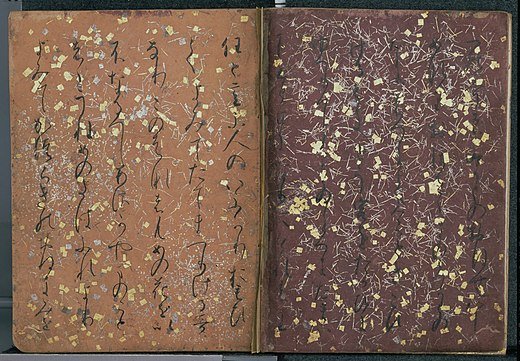

Le radici dell’espansionismo nipponico affondano nella fine del suo isolamento secolare. Con l’arrivo del commodoro Perry nel 1853, il Giappone fu costretto a riaprire i propri confini dopo oltre due secoli, un periodo noto come sakoku (paese blindato). Questo evento traumatico innescò una trasformazione senza precedenti. Nel giro di mezzo secolo, il paese passò da uno stato pseudo-feudale, governato *de facto* dal bakufu (il governo militare dello shogun), a una potenza industriale e militare. La cosiddetta Restaurazione Meiji del 1868, guidata dall’imperatore Mutsuhito, non fu solo un ritorno formale del potere imperiale, ma l’inizio di una modernizzazione forsennata, riassunta nello slogan “Fukoku kyōhei” (paese ricco, esercito forte). L’obiettivo era eguagliare le potenze occidentali per non esserne soggiogato, gettando così le basi per il futuro imperialismo giapponese. Questa spinta fu sostenuta anche dai potenti conglomerati industriali e finanziari, gli zaibatsu, che vedevano nell’espansione territoriale nuove fonti di materie prime e mercati per i loro prodotti.

La prima fase dell’espansionismo giapponese: le guerre contro cina e russia

Il nuovo governo Meiji avviò subito una politica estera aggressiva per assicurarsi le risorse necessarie alla sua crescita. La prima grande conquista fu Taiwan, ottenuta nel 1895 al termine della prima guerra sino-giapponese. Questa vittoria segnò un punto di svolta, affermando il Giappone come nuova potenza dominante in Asia orientale. Le ambizioni giapponesi si scontrarono presto con quelle dell’impero russo, portando alla guerra russo-giapponese (1904-1905). La vittoria del Giappone, la prima di una nazione asiatica contro una potenza europea in epoca moderna, sconvolse gli equilibri mondiali. Con il trattato di Portsmouth, l’impero nipponico ottenne il controllo sulla Manciuria e il protettorato sulla Corea, che fu definitivamente annessa nel 1910. La penisola coreana divenne una colonia sottoposta a un duro regime di sfruttamento e assimilazione culturale forzata, esemplificato da politiche come il sōshi-kaimei, che obbligava i coreani ad adottare cognomi giapponesi.

Il culmine dell’imperialismo giapponese: la guerra del pacifico

La sfera di co-prosperità e la realtà dello sfruttamento

Dopo la relativa stabilità della Democrazia Taishō (1912-1926), il Giappone scivolò progressivamente verso un regime totalitario e militarista. L’ideologia ultranazionalista si consolidò, promuovendo il concetto di Hakkō ichiu (“tutti gli otto angoli del mondo sotto un unico tetto”), che giustificava il dominio giapponese sull’Asia. L’incidente mancese del 1931, un attentato orchestrato dall’esercito giapponese, fornì il pretesto per invadere la Manciuria e fondare lo stato fantoccio del Manchukuo. Guidato da nazionalisti come Konoe Fumimaro, il Giappone annunciò nel 1938 il progetto della Sfera di co-prosperità della Grande Asia orientale. Dietro la propaganda di una “liberazione” dell’Asia dal colonialismo occidentale, si celava in realtà un brutale espansionismo giapponese, finalizzato a depredare le risorse naturali e la forza lavoro dei paesi occupati.

| Promessa della propaganda | Realtà dell’occupazione |

|---|---|

| Liberazione dell’asia dal colonialismo occidentale | Sostituzione dei colonizzatori europei con il dominio giapponese |

| Sviluppo economico comune e prosperità condivisa | Sfruttamento sistematico delle risorse per sostenere lo sforzo bellico del giappone |

| Creazione di un blocco pan-asiatico basato sul rispetto reciproco | Imposizione della cultura giapponese e brutale repressione di ogni dissenso |

Il patto tripartito e la sconfitta nella seconda guerra mondiale

L’escalation proseguì con l’incidente del ponte di Marco Polo nel 1937, che diede inizio alla sanguinosa seconda guerra sino-giapponese. Con la firma del Patto Tripartito con Italia e Germania nel 1940, il Giappone si allineò con le potenze dell’Asse. L’attacco a sorpresa contro la base navale americana di Pearl Harbor nel dicembre 1941 segnò l’inizio della Guerra del Pacifico. Dopo una serie di vittorie iniziali, la superiorità industriale e militare degli Stati Uniti ribaltò le sorti del conflitto. La guerra, combattuta sotto il regno dell’imperatore Hirohito, terminò con la capitolazione del Giappone nell’agosto del 1945, a seguito dei devastanti bombardamenti atomici su Hiroshima e Nagasaki.

Le ombre dell’impero: i crimini di guerra e il massacro di nanchino

L’espansionismo imperiale giapponese si macchiò di atrocità e crimini di guerra di indicibile violenza, documentati da fonti come l’enciclopedia Treccani. L’episodio più tristemente noto è il massacro di Nanchino. Nel dicembre 1937, dopo aver conquistato l’allora capitale cinese, l’esercito giapponese si abbandonò per sei settimane a saccheggi, torture, stupri di massa e stermini indiscriminati. Si stima che vennero uccise tra le 200.000 e le 300.000 persone, tra militari e civili. Altra pagina oscura è quella delle “comfort women”, decine di migliaia di donne, per lo più coreane, costrette a prostituirsi nei bordelli militari giapponesi. Al termine del conflitto, molti dei responsabili di queste atrocità furono processati durante il Processo di Tokyo, l’equivalente del Processo di Norimberga per il teatro del Pacifico. Questi episodi rappresentano ferite ancora aperte nella memoria collettiva dei paesi asiatici.

L’eredità dell’imperialismo giapponese e le tensioni moderne

La fine della guerra e l’occupazione americana (1945-1952) portarono a una forzata democratizzazione del Giappone e alla rinuncia ai sogni imperialistici, sancita dall’articolo 9 della nuova Costituzione, che ripudia la guerra come strumento di politica internazionale. L’eredità di quel periodo continua a pesare sui rapporti diplomatici. Questioni come le visite di alcuni primi ministri al controverso santuario Yasukuni, che onora anche criminali di guerra, o le posizioni talvolta negazioniste sul massacro di Nanchino, hanno ciclicamente riacceso l’indignazione di Cina e Corea del Sud. Il rapporto che il Giappone intratterrà con i suoi vicini dipenderà in gran parte dalla capacità dei governi futuri di affrontare con onestà e responsabilità il proprio passato imperiale, un capitolo complesso e doloroso della sua storia.

Fonte dell’immagine: Pixabay

Articolo aggiornato il: 26/09/2025