Tra il V e il VII secolo d.C., la penisola italiana divenne il teatro di un complesso scontro tra tre potenze: l’Impero Bizantino, erede di Roma ma sempre più distante; il giovane e aggressivo Regno dei Longobardi; e la Chiesa di Roma, che stava trasformando il suo prestigio spirituale in un concreto potere politico. Questa dinamica avrebbe plasmato il futuro dell’Italia e dell’Europa intera.

Indice dei contenuti

Le tappe fondamentali del conflitto

| Evento Chiave | Conseguenza |

|---|---|

| Pontificato di Gregorio Magno (590-604) | Rafforzamento amministrativo e diplomatico della Chiesa. |

| Crisi Iconoclasta (VIII secolo) | Rottura politica e religiosa tra Roma e Bisanzio. |

| Donazione di Sutri (728) | Primo riconoscimento territoriale del potere papale. |

| Caduta di Ravenna (751) | Fine del dominio bizantino e svolta verso i Franchi. |

| Incoronazione di Carlo Magno (800) | Nascita del Sacro Romano Impero e dello Stato della Chiesa. |

L’ascesa del papato: da autorità spirituale a potere politico

Sul piano formale, Roma faceva parte dei territori controllati dai Bizantini e il suo vescovo era un suddito dell’imperatore d’Oriente. La realtà, però, era molto diversa. Roma era pur sempre l’antica capitale imperiale e, sin dalle prime invasioni, il suo vescovo aveva assunto un ruolo politico-diplomatico fondamentale, intervenendo dove l’autorità imperiale non riusciva più ad arrivare. A questo si aggiungeva il crescente Patrimonio di San Pietro, un vasto insieme di beni e terre che ricadeva sotto il controllo del papa. Il prestigio della Chiesa di Roma era inoltre legato a ragioni religiose: secondo la tradizione, a Roma era morto l’apostolo Pietro, a cui Gesù aveva affidato la guida della Chiesa. Il vescovo di Roma, considerandosi suo successore, rivendicava un’autorità superiore, il cosiddetto primato petrino.

Gregorio Magno e l’autonomia della Chiesa di Roma

Una figura chiave in questo processo fu Gregorio I, detto Magno (papa dal 590 al 604). Deciso a rendersi sempre più indipendente dall’imperatore bizantino, Gregorio rafforzò la Chiesa su più fronti. Rese più efficiente l’amministrazione delle vaste proprietà ecclesiastiche, utilizzando le rendite per opere caritative, per il mantenimento della corte papale e per la difesa militare delle città. Sul piano diplomatico, instaurò una fitta rete di contatti con i sovrani germanici, inclusi i Longobardi, favorendo la loro graduale conversione al cattolicesimo grazie anche all’influenza della regina Teodolinda. Diede inoltre un forte impulso all’evangelizzazione, come dimostra la missione del 597 in Britannia, che portò alla fondazione della sede episcopale di Canterbury.

La crisi iconoclasta: la frattura tra la Chiesa di Roma e i Bizantini

I rapporti tra papato e impero peggiorarono drasticamente all’inizio dell’VIII secolo con la diffusione dell’iconoclastia. Gli imperatori bizantini aderirono a questa dottrina, che considerava il culto delle immagini sacre una forma di idolatria e ne ordinava la distruzione. Il papa Gregorio II si oppose fermamente, bollandola come eretica. Questa scelta coraggiosa, compiuta da un papa formalmente suddito dell’impero, rappresentò una dichiarazione di indipendenza. La rottura tra Roma e Costantinopoli divenne palese: il 711 fu l’ultimo anno in cui un papa si recò in visita dall’imperatore. Come rivalsa, l’imperatore sottrasse la Grecia e la Macedonia all’autorità papale, assegnandole al patriarca di Costantinopoli. Questa separazione politica e religiosa avrebbe gettato le basi per il futuro Grande Scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa.

L’espansione dei Longobardi: Liutprando e la Donazione di Sutri

Nel 712 salì sul trono dei Longobardi il re Liutprando, che riprese una politica espansionistica per unificare i territori longobardi sparsi in Italia, minacciando sia i possedimenti della Chiesa nel Lazio sia l’esarcato bizantino di Ravenna. Di fronte alle sue campagne militari, i papi usarono le armi della diplomazia. Fu così che nel 728, papa Gregorio II ottenne da Liutprando la restituzione del castello di Sutri. Questo gesto, passato alla storia come “Donazione di Sutri“, ebbe un’enorme importanza simbolica: per la prima volta, un sovrano riconosceva l’autorità politica del papato su un territorio, considerandolo un potere autonomo e non più subordinato all’impero d’Oriente.

La caduta di Ravenna e la definitiva svolta verso i Franchi

Il fragile equilibrio si spezzò definitivamente nel 751, quando il re longobardo Astolfo conquistò Ravenna, capitale dei possedimenti bizantini in Italia. Questo evento fu un punto di non ritorno: se i Bizantini non erano in grado di difendere Ravenna, significava che avevano abbandonato l’Italia al suo destino. Il prossimo obiettivo dei Longobardi sarebbe stata Roma. Trovandosi senza protettori, la Chiesa cercò un nuovo e più potente alleato, concretizzando i contatti diplomatici avviati decenni prima con i Franchi. Il papa Stefano II chiese l’intervento di Pipino il Breve, che scese in Italia, sconfisse i Longobardi e donò al papato i territori riconquistati, inclusi l’esarcato e la Pentapoli. Questa alleanza avrebbe cambiato per sempre la storia d’Europa.

L’eredità del conflitto: la nascita dello Stato della Chiesa

L’alleanza tra il papato e i Franchi, culminata con l’incoronazione di Carlo Magno a imperatore nell’anno 800, segnò la fine del dominio longobardo in Italia e la marginalizzazione definitiva dell’influenza bizantina. Soprattutto, sancì la nascita di un’entità politica autonoma destinata a durare per più di un millennio: lo Stato della Chiesa. Il vescovo di Roma non era più solo una guida spirituale, ma un sovrano a tutti gli effetti, il cui potere temporale avrebbe profondamente influenzato la storia politica e religiosa del continente europeo. La complessa interazione tra Chiesa, Bizantini e Longobardi si era conclusa con l’affermazione di un nuovo ordine geopolitico.

Prof. Giovanni Pellegrino

Bibliografia

- Longobardi, Franchi e Chiesa romana fino ai tempi di re Liutprando di Nino Tamassia (Autore), Nicola Lembo (a cura di), editore Forgotten Books, 10 dicembre 2018

- Italia longobarda: Il regno, i Franchi, il papato, di Stefano Gasparri (Autore), ed. Laterza

- Italia longobarda. Il regno, i Franchi, il papato, di Stefano Gasparri, ed. Laterza, 2016

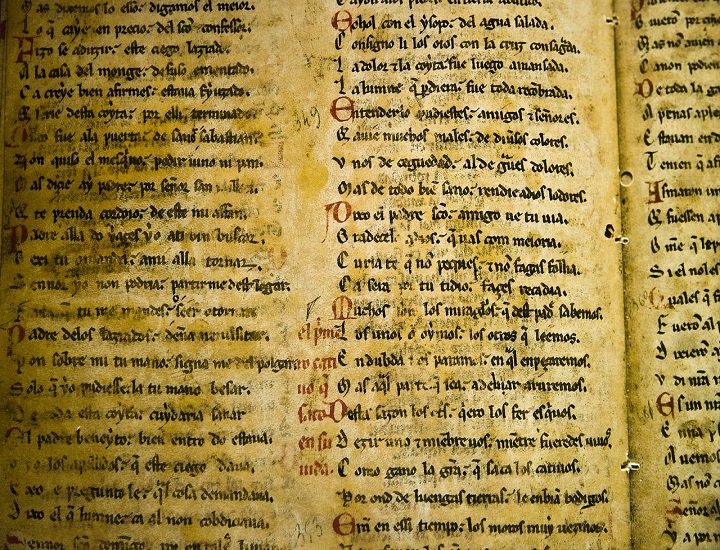

Fonte immagine: wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/File:Meister_von_San_Vitale_in_Ravenna.jpg

Articolo aggiornato il: 26/12/2025