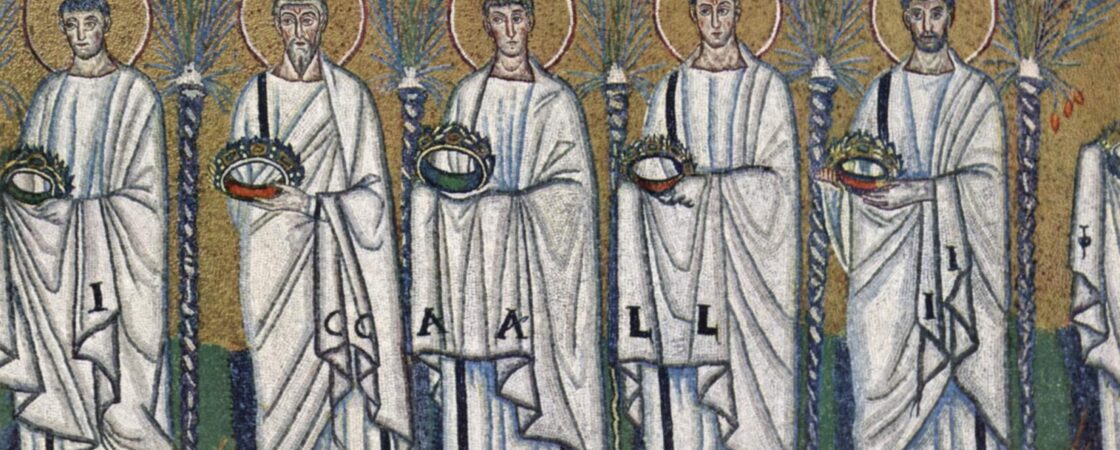

L’iconoclastia, dal greco “eikòn” (immagine) e “kláō” (rompere), rappresenta un fenomeno complesso e affascinante nel panorama storico e religioso, sviluppatosi nell’Impero bizantino intorno all’VIII secolo. Le ragioni alla base di questo movimento erano molteplici, ma centrali erano la convinzione che la venerazione delle icone potesse degenerare in idolatria, fenomeno noto come iconodulia. La distruzione delle immagini sacre, quindi, divenne il fulcro di un acceso confronto dottrinario, con la conseguente perdita di numerose opere d’arte sacre.

Cos’è l’iconoclastia? Definizione e origini del movimento

Sul piano politico, l’iconoclastia mirava a ridimensionare il potere dei monasteri, che erano spesso esenti dalle leggi imperiali, comprese tasse e obblighi militari. La dottrina fu in parte una risposta alle accuse di idolatria mosse dal Califfo di Damasco, un evento che destabilizzò ulteriormente un impero già frammentato da incoerenze dottrinali e tensioni interne.

Iconoclastia e iconodulia: le due facce della controversia sulle immagini sacre

L’azione iconoclasta incontrò una resistenza significativa non solo da parte della popolazione, ma anche dai vertici religiosi, come il Patriarca di Costantinopoli e il Papa. La tensione non era solo spirituale, ma anche politica, poiché metteva a dura prova i rapporti tra Oriente e Occidente. Al centro della controversia vi era la contrapposizione tra iconoclastia e iconodulia. Quest’ultima, derivante dal greco eikòn (immagine) e douleía (servizio, venerazione), rappresentava la dottrina che giustificava la venerazione delle immagini sacre.

Le radici dell’iconoclastia nelle religioni abramitiche

Il movimento iconoclasta trovò terreno fertile in un complesso intreccio di tradizioni religiose. Le tre grandi religioni abramitiche, ebraismo, cristianesimo e islam, infatti, proibiscono esplicitamente le rappresentazioni visibili di Dio nei loro testi sacri. Nel Cristianesimo primitivo, sebbene la pratica dell’iconografia fosse presente, non era senza controversie. I dibattiti sulla legittimità delle immagini religiose risalivano già al II secolo, un periodo in cui i cristiani lottavano per distinguersi dalle pratiche pagane.

L’iconoclastia nell’impero bizantino: da leone III al secondo concilio di nicea

L’avvio formale dell’iconoclastia si verificò sotto l’imperatore bizantino Leone III Isaurico nel 726. Questo movimento fu alimentato da una combinazione di pressioni teologiche, sociali e naturali, tra cui disastri come maremoti interpretati come voci di un Dio scontento. Leone, supportato da consiglieri iconoclasti, emanò editti che vietavano il culto delle immagini sacre, provocando tumulto e proteste sia nella capitale che nelle province. Il dibattito raggiunse il suo apice nel Secondo Concilio di Nicea del 787, convocato dall’Imperatrice Irene, una convinta sostenitrice dell’iconodulia.

Iconodulia: la venerazione delle immagini come pratica spirituale

Durante il secondo concilio di Nicea, venne ribadita la distinzione tra latria, ossia l’adorazione dovuta esclusivamente a Dio, e dulia, la venerazione riservata ai santi e alle icone. Si sottolineò come le immagini non fossero oggetto di culto in sé, ma rappresentazioni che rimandavano alla realtà divina o alla vita dei santi, fungendo da ponte tra il mondo terreno e quello spirituale. Non si trattava di idolatria, quindi, poiché l’iconodulia riconosceva che l’adorazione era riservata unicamente a Dio; le immagini erano considerate strumenti di mediazione spirituale, capaci di avvicinare i fedeli al divino attraverso la contemplazione.

L’impatto dell’iconoclastia su arte, cultura e religione

L’iconoclastia lasciò un segno indelebile sull’arte e sulla cultura religiosa. Se da un lato provocò la distruzione di numerose opere, dall’altro favorì un dibattito che chiarì il significato teologico delle icone. Quest’ultimo non fu semplice rappresentazione, ma riflessione teologica, una connessione tra fede e arte che emerse come mai prima. La disputa contribuì a uno scisma crescente tra la Chiesa d’Oriente e quella d’Occidente. Questo non fu di natura teologica, ma anche culturale. Le differenze linguistiche e interpretative dei documenti conciliari furono sufficienti a cementare divisioni che già serpeggiavano sotto la superficie dell’unità cristiana.

La riforma protestante e la distruzione delle immagini sacre

I semi del pensiero iconoclasta furono disseminati anche durante la Riforma protestante. Figure come Calvino e Zwingli presidiarono una distruzione delle immagini religiose, viste come pura superstizione e idolatria. Le loro prediche ispirarono la rovina di molte chiese, in particolare nel Nord Europa, incidendo sul paesaggio culturale e religioso.

Iconoclastia politica: la distruzione dei simboli del potere

Oltre i contesti religiosi, l’iconoclastia si affermò in periodi di mutamento radicale. Rivoluzioni politiche in tutta la storia spesso hanno portato alla distruzione dei simboli del passato come atto di rinuncia e rifiuto verso autorità obsolete. Questo si vide nell’Antica Roma attraverso la damnatio memoriae, così come nei profondi cambiamenti del XX secolo. Dal crollo dell’Unione Sovietica alla rivoluzione culturale della Cina, l’iconoclastia servì da strumento per costruire una nuova identità collettiva.

Iconoclastia: un fenomeno che esiste anche nella modernità

Quindi, cos’è oggi l’iconoclastia? Non solo una mera opposizione alla bellezza visiva della fede, ma un simbolo di lotte più profonde, di cambiamenti sociali e religiosi. Nella sua essenza, rappresenta la tensione tra tradizione e innovazione, tra stabilità e rivolta. In un mondo sempre più diviso tra identità storiche e correnti moderniste, l’eredità dell’iconoclastia continua a suscitare dibattiti, rievocando il bisogno umano di ridefinire le proprie convinzioni. L’iconoclastia non solo cambiò il modo in cui le persone percepivano le immagini e il loro significato, ma influenzò anche l’evoluzione delle dinamiche religiose e politiche, continuando a essere un tema di grande rilevanza nei nostri tempi attuali. Il suo impatto è visibile ancora oggi nelle discussioni su come bilanciare l’importanza della tradizione con le esigenze della modernità. L’iconoclastia ci ricorda che ogni simbolo, immagine o istituzione può essere oggetto di rinegoziazione e reinterpretazione.

Il dialogo interreligioso e interculturale ha ulteriormente permesso di approfondire la comprensione delle differenze tra le varie tradizioni religiose sulla venerazione delle immagini. Tale confronto allevia le tensioni e incoraggia anche l’apprendimento reciproco, aumentando la tolleranza globale.

Con le attuali tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la discussione sull’iconoclastia ha trovato nuovi mezzi di espressione, consentendo alle persone di esplorare opinioni diverse e sfidare le norme convenzionali. In tal senso, l’iconoclastia non è solo una questione del passato, ma un argomento che continua ad evolversi, mantenendo viva la sua rilevanza nello stimolare una riflessione critica sulla società in cui viviamo.

Domande frequenti sull’iconoclastia

Qual è il significato del termine iconoclastia?

Il termine iconoclastia deriva dal greco antico eikòn (immagine) e kláō (rompere). Indica un movimento o atteggiamento contrario alla venerazione o all’uso di immagini sacre, considerandole idolatria. L’iconoclastia ha avuto particolare rilevanza storica nell’Impero bizantino, dove si manifestò come distruzione di icone religiose per motivi teologici, politici e sociali.

Chi sono i promotori dell’iconoclastia?

Storicamente, l’iconoclastia è stata promossa da figure e movimenti religiosi o politici che consideravano l’uso delle immagini sacre un pericolo per la purezza della fede. Ad esempio:

- Nell’VIII secolo, l’imperatore bizantino Leone III Isaurico emanò editti contro il culto delle immagini.

- Durante la Riforma protestante, teologi come Giovanni Calvino e Ulrico Zwingli sostennero la distruzione delle icone religiose.

In ambito politico, l’iconoclastia è stata adottata per abbattere simboli del passato in contesti di rivoluzioni e cambiamenti radicali.

Quali religioni sono considerate iconoclaste?

Le tre grandi religioni abramitiche condividono, in varia misura, un atteggiamento iconoclasta:

- Ebraismo: proibisce le rappresentazioni di Dio, seguendo il comandamento di “non farti alcuna immagine scolpita”.

- Islam: in particolare nella sua forma sunnita, vieta raffigurazioni di Allah e dei profeti.

- Cristianesimo: nel Cristianesimo primitivo, alcuni gruppi rigettarono l’uso delle immagini per evitare somiglianze con le pratiche pagane. Durante l’epoca bizantina e la Riforma protestante, l’iconoclastia riaffiorò come movimento teologico e politico.

Qual è l’opposto di iconoclastia?

Il contrario di iconoclastia è iconodulia, termine che indica la venerazione delle immagini sacre. Mentre l’iconoclastia rifiuta le icone, l’iconodulia riconosce il loro ruolo come strumenti di devozione e preghiera. Questa distinzione fu al centro dei dibattiti teologici nell’Impero bizantino e trovò una risoluzione nel Secondo Concilio di Nicea (787), che riaffermò la legittimità del culto delle immagini.

Esistono forme di iconoclastia nella società contemporanea?

Sì, l’iconoclastia ha manifestazioni anche nel mondo contemporaneo, sebbene in forme diverse rispetto al passato. Oggi può riferirsi alla distruzione di simboli culturali, politici o religiosi in contesti di conflitto o cambiamento ideologico.

Esempi recenti includono:

- La demolizione di statue associate a periodi coloniali o schiavisti, come durante il movimento Black Lives Matter.

- L’abbattimento di monumenti storici da parte di gruppi estremisti, come nel caso di siti archeologici distrutti dall’ISIS.

Queste azioni riflettono una nuova forma di iconoclastia, spesso legata a rivendicazioni sociali o politiche.

Fonte immagine: Di Meister von San Apollinare Nuovo in Ravenna – The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN: 3936122202., Pubblico dominio, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=155424