La Guerra dei trent’anni fu uno dei conflitti più distruttivi e lunghi d’Europa. Iniziata nel 1618 come scontro religioso all’interno del Sacro Romano Impero, si trasformò in una lotta per l’egemonia continentale, terminando solo nel 1648 con la Pace di Vestfalia, che ridisegnò gli equilibri politici europei per i secoli a venire.

Indice dei contenuti

- 1. Le cause della Guerra dei trent’anni: religione e politica

- 2. Le quattro fasi della Guerra dei trent’anni

- 2.1 Fase boemo-palatina (1618-1625)

- 2.2 Fase danese (1625-1629)

- 2.3 Fase svedese (1630-1635)

- 2.4 Fase francese (1635-1648)

- 3. La Pace di Vestfalia (1648): i trattati di Münster e Osnabrück

- 4. Le conseguenze della guerra: un’Europa trasformata

- 5. Consigli pratici: dove vedere le testimonianze del conflitto

- 6. Domande frequenti sulla Guerra dei trent’anni

Le cause della Guerra dei trent’anni: religione e politica nel Sacro Romano Impero

Le cause della guerra si possono ricondurre principalmente a un fattore religioso, poiché tutto inizia come un conflitto tra gli Stati cattolici e protestanti del Sacro Romano Impero. Dietro le motivazioni religiose si celavano però profonde rivalità politiche ed economiche. La tensione era cresciuta a partire dalla Riforma protestante e la Pace di Augusta del 1555, pur riconoscendo la libertà religiosa ai principi tedeschi, non aveva risolto completamente il problema. Lasciava infatti irrisolte diverse questioni, tra cui quella dei beni ecclesiastici secolarizzati e non includeva il Calvinismo. Successivamente, il conflitto si ampliò con l’entrata in guerra di altri Paesi, in parte per motivi religiosi, in parte per precisi interessi geopolitici volti a contrastare la potenza degli Asburgo.

Le quattro fasi della Guerra dei trent’anni

La Guerra dei trent’anni può essere suddivisa in quattro fasi distinte. Andiamo a conoscerle nel dettaglio:

Fase boemo-palatina (1618-1625): la defenestrazione di Praga

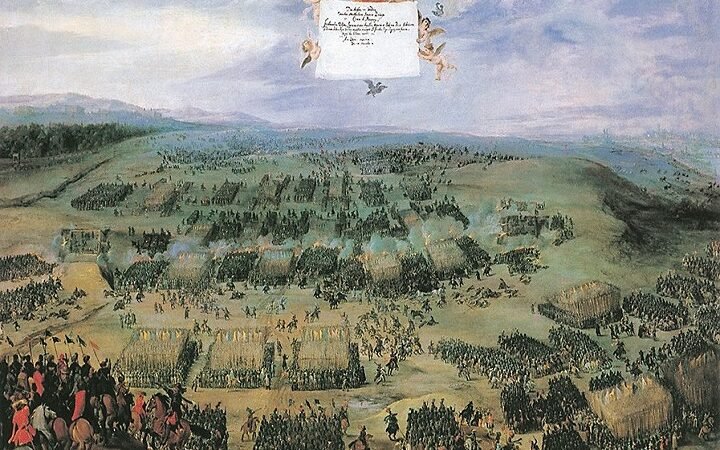

La prima fase della Guerra dei trent’anni, nota come fase boemo-palatina (1618-1625), fu innescata dall’ascesa al trono di Ferdinando II d’Asburgo. Incoronato imperatore nel 1619, adottò una politica di restaurazione cattolica, mirando a ricondurre l’Europa centrale sotto un’unica fede. Sebbene la Pace di Augusta del 1555, sancita sotto Carlo V, stabilisse il principio del cuius regio, eius religio (“di chi è la regione, di lui sia la religione”), le azioni di Ferdinando II apparvero come una forzatura. L’evento scatenante fu la defenestrazione di Praga: il 23 maggio 1618, Ferdinando II vietò la costruzione di alcune chiese protestanti, provocando una violenta reazione. Una folla di nobili boemi protestanti gettò dalle finestre del castello di Praga due rappresentanti imperiali. I nobili dichiararono quindi decaduto Ferdinando II ed elessero re di Boemia il calvinista Federico V del Palatinato. La fase si concluse con la decisiva vittoria cattolica nella battaglia della Montagna Bianca (1620), vicino a Praga.

Fase danese (1625-1629): l’intervento di Cristiano IV e l’Editto di Restituzione

La seconda fase, definita fase danese (1625-1629), vide l’intervento del re di Danimarca, Cristiano IV. Preoccupato per l’avanzata cattolica e per difendere i propri interessi commerciali e territoriali nel nord della Germania, si schierò a favore dei protestanti, sostenuto finanziariamente da Inghilterra e Olanda. Dopo una serie di sconfitte contro gli eserciti imperiali, guidati dal brillante generale Albrecht von Wallenstein, Cristiano IV fu costretto a firmare la Pace di Lubecca nel 1629. Forte di questi successi, Ferdinando II emanò il controverso Editto di Restituzione, imponendo ai protestanti la restituzione alla Chiesa cattolica di tutti i beni ecclesiastici secolarizzati dopo il 1552. L’editto accrebbe l’opposizione dei principi tedeschi.

Fase svedese (1630-1635): Gustavo Adolfo e la battaglia di Lützen

Nella terza fase, o fase svedese (1630-1635), la Svezia, guidata dal re Gustavo II Adolfo, entrò nel conflitto a fianco dei protestanti. Le motivazioni non erano solo religiose ma anche politico-economiche. Gustavo Adolfo mirava a consolidare l’egemonia svedese sul Mar Baltico, minacciata dalle mire espansionistiche di Ferdinando II. Le truppe svedesi, dotate di tattiche innovative e artiglieria moderna, ottennero vittorie schiaccianti, come quella nella battaglia di Breitenfeld (1631). Lo stesso Gustavo Adolfo, considerato uno dei più grandi generali della storia, trovò la morte nella battaglia di Lützen nel 1632, pur vinta dagli svedesi. Messo alle strette, Ferdinando II fu costretto a firmare la Pace di Praga (1635), che revocava parzialmente l’Editto di Restituzione.

Fase francese (1635-1648): l’intervento di Richelieu e la sconfitta degli Asburgo

L’ultima fase, la fase francese (1635-1648), segnò la trasformazione definitiva della guerra da conflitto religioso a lotta per il potere in Europa. La Francia cattolica, guidata dal calcolatore Cardinale Richelieu, primo ministro di Luigi XIII, entrò in guerra a fianco dei protestanti. L’obiettivo era puramente politico: contrastare l’egemonia degli Asburgo d’Austria e di Spagna. Dopo un inizio incerto, l’esercito francese ottenne vittorie decisive, culminate nel 1643 con la battaglia di Rocroi, che infranse il mito dell’invincibilità della fanteria spagnola. La sconfitta definitiva degli Asburgo avvenne nella battaglia di Nördlingen del 1645, spianando la strada ai negoziati di pace.

La Pace di Vestfalia (1648): i trattati di Münster e Osnabrück

Le complesse trattative di pace, note come Pace di Vestfalia, si svolsero tra il 1644 e il 1648 in due città separate per accontentare le diverse confessioni: a Münster per i cattolici e a Osnabrück per i protestanti. Questi trattati sancirono la fine della guerra e ridisegnarono la mappa politica europea. Tra le clausole principali si stabilirono:

- Il riconoscimento della sovranità quasi totale degli stati tedeschi all’interno del Sacro Romano Impero.

- La conferma del principio cuius regio, eius religio, estendendolo anche al Calvinismo, fino ad allora escluso.

- Importanti cambiamenti territoriali a favore di Svezia e Francia.

- Il riconoscimento formale dell’indipendenza delle Province Unite (Paesi Bassi) e della Confederazione Svizzera.

Sebbene il termine “sovranità” non sia esplicito nei testi, molti storici considerano la Pace di Vestfalia come l’atto di fondazione del moderno Stato sovrano basato sull’equilibrio di potenza.

| Fase del conflitto | Protagonisti e evento chiave |

|---|---|

| Boemo-palatina (1618-1625) | Ferdinando II, Federico V. Defenestrazione di Praga (1618). |

| Danese (1625-1629) | Cristiano IV di Danimarca, Wallenstein. Editto di Restituzione (1629). |

| Svedese (1630-1635) | Gustavo II Adolfo di Svezia. Battaglia di Lützen (1632). |

| Francese (1635-1648) | Cardinale Richelieu. Battaglia di Rocroi (1643). |

Le conseguenze della Guerra dei Trent’anni: un’Europa trasformata

Terminò così la Guerra dei trent’anni, un conflitto che, a causa di battaglie, carestie e pestilenze, provocò fino a 8 milioni di morti, secondo stime recenti, e fu definita una delle più catastrofiche mai abbattutesi sull’Europa Centrale. La guerra ebbe conseguenze devastanti per la Germania, che in alcune aree perse oltre il 50% della sua popolazione. Il conflitto segnò il definitivo tramonto del tentativo degli Asburgo di imporre la propria egemonia sull’Europa e vide l’ascesa della Francia come nuova potenza dominante. Inoltre, si affermò il principio di equilibrio tra le potenze e il riconoscimento della sovranità degli stati, elementi che avrebbero caratterizzato le relazioni internazionali per i secoli successivi.

Consigli pratici: dove vedere le testimonianze del conflitto

Per toccare con mano la storia di questo periodo, è possibile visitare i luoghi dove fu siglata la pace. Le sale dei municipi di Münster e Osnabrück sono state conservate e sono aperte al pubblico.

- Luogo: Sala della Pace (Friedenssaal) nel Municipio di Münster, Germania.

- Indirizzo: Prinzipalmarkt 10, 48143 Münster, Germania.

- Telefono: +49 251 4922724.

- Prezzi e info: l’ingresso per un adulto costa circa 3,50 €. Per orari e dettagli, consultare il sito ufficiale della città di Münster.

Un altro luogo di grande interesse per comprendere l’impatto militare svedese è il Museo dell’Esercito a Stoccolma, che conserva reperti e trofei di guerra del periodo.

- Luogo: Armémuseum (Museo dell’Esercito Svedese), Stoccolma, Svezia.

- Indirizzo: Riddargatan 13, 114 51 Stockholm, Svezia.

- Sito web: armemuseum.se.

Queste visite offrono una prospettiva concreta e documentabile su uno degli eventi più significativi della storia europea, permettendo di comprendere meglio il contesto e le conseguenze del conflitto.

Domande frequenti sulla Guerra dei trent’anni

Chi ha vinto la Guerra dei trent’anni?

Non c’è un singolo vincitore, ma la coalizione guidata da Francia e Svezia, insieme ai principi protestanti tedeschi, ottenne una vittoria strategica. I principali sconfitti furono gli Asburgo d’Austria e di Spagna, il cui progetto di egemonia cattolica sull’Europa fallì definitivamente.

Quali erano le principali potenze coinvolte?

Le principali potenze si divisero in due schieramenti: il blocco asburgico e cattolico (Sacro Romano Impero, Spagna, Lega Cattolica tedesca) e il blocco anti-asburgico (Regno di Boemia, principi protestanti tedeschi, Danimarca, Svezia, Francia e Province Unite).

Perché la Francia cattolica si alleò con i protestanti?

L’intervento della Francia fu dettato dalla “ragion di Stato” e non da motivi religiosi. Il Cardinale Richelieu, primo ministro francese, decise di allearsi con le potenze protestanti per contrastare e indebolire gli Asburgo, i cui domini circondavano la Francia, rappresentando la maggiore minaccia geopolitica per il regno.

Fonte immagine: Wikipedia