L’assurdo kafkiano è un concetto che emerge dalle opere di Franz Kafka e rappresenta una delle manifestazioni più tragiche della letteratura della crisi del primo Novecento. Questo termine descrive la condizione dell’uomo moderno di fronte a un mondo illogico e paradossale, dove le consuete categorie di pensiero cessano di funzionare.

Indice dei contenuti

Cos’è l’assurdo kafkiano e quali sono le sue origini

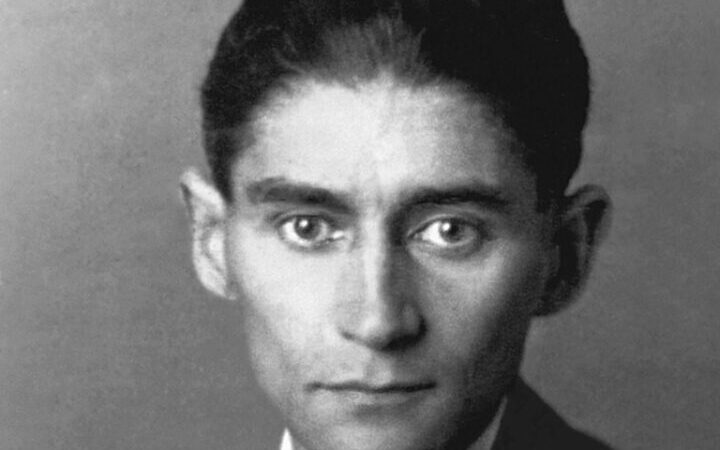

Il concetto si fonda sui temi dell’incomunicabilità, dell’alienazione e della perdita d’identità. Nelle sue opere, Kafka presenta l’assurdo come l’unica forma possibile di relazione con la realtà. Per comprendere appieno il termine, è utile conoscere l’autore. Franz Kafka, esponente della letteratura esistenzialista, nacque a Praga da una famiglia ebraica. La sua vita fu segnata da un rapporto conflittuale con un padre autoritario e da un lavoro frustrante in un istituto assicurativo, esperienze che alimentarono la sua visione del mondo. Come documentato da fonti autorevoli come l’Enciclopedia Treccani, la sua biografia è la chiave per interpretare la sua opera.

Le caratteristiche dell’assurdo kafkiano

L’aggettivo “kafkiano” descrive una situazione allucinante e paradossale. I suoi elementi distintivi possono essere riassunti come segue.

| Elemento | Manifestazione nelle opere |

|---|---|

| Alienazione ed estraneità | Il protagonista si sente un estraneo nel proprio mondo, incapace di comunicare e di comprendere le regole che lo governano (es. Gregor Samsa). |

| Burocrazia imperscrutabile | Istituzioni e autorità operano secondo una logica inaccessibile e opprimente, rendendo ogni sforzo dell’individuo vano (es. Il tribunale, il castello). |

| Colpa senza accusa | L’individuo è pervaso da un profondo e inspiegabile senso di colpa, accettando la propria condanna senza conoscere il crimine commesso (es. Josef K.). |

| Logica onirica e paradossale | Eventi impossibili vengono accettati dai personaggi come normali, creando un’atmosfera da incubo lucido. |

L’assurdo nelle opere principali di Kafka

Il concetto di assurdo si manifesta con particolare forza in tre delle sue opere più celebri, tutte pubblicate postume contro la sua volontà.

La metamorfosi: l’estraneità nel cuore della famiglia

Nel racconto La metamorfosi (1915), il protagonista Gregor Samsa si sveglia trasformato in un insetto. Senza stupirsi della sua nuova condizione, cerca di continuare la sua vita, ma diventa un peso e un disonore per la sua famiglia, che lo isola fino a lasciarlo morire. L’assurdo emerge dalla normalità con cui Gregor accetta il suo stato mostruoso, incarnando la critica a una società basata solo sul guadagno e sull’utilità dell’individuo.

Il processo: la colpa senza accusa

Nel romanzo incompiuto Il processo, il protagonista Josef K., un funzionario di banca, viene arrestato e processato senza che gli venga mai comunicato il capo d’accusa. Il ritmo angosciante del romanzo trascina il lettore in un incubo dove la giustizia è un meccanismo incomprensibile e ineluttabile. Il tribunale, come evidenziato dall’Enciclopedia Britannica, rappresenta un’autorità superiore di fronte alla quale l’uomo è impotente. L’assurdo qui risiede nel profondo senso di colpa del protagonista, che lo porta ad accettare la sua esecuzione finale.

Il castello: la burocrazia irraggiungibile

Anche Il castello, altro romanzo incompiuto, esplora il tema dell’assurdo. Il protagonista, K., un agrimensore, arriva in un villaggio dominato da un castello la cui amministrazione lo ha convocato. Tuttavia, ogni tentativo di contattare i suoi superiori o di regolarizzare la sua posizione si scontra con una burocrazia labirintica e inaccessibile. Il castello simboleggia un potere lontano e arbitrario, e lo sforzo di K. di raggiungerlo rappresenta la lotta vana dell’uomo contro forze che non può né comprendere né sconfiggere.

Fonte immagine: Wikimedia Commons

Articolo aggiornato il: 16/09/2025