Le tre fiere che Dante incontra nel Canto I dell’Inferno, prima cantica della Divina Commedia, rappresentano simbolicamente tre vizi capitali: la lussuria, la superbia e l’avarizia. Dante sceglie proprio queste non solo perché sono causa dell’allontanamento dell’uomo dalla via del bene, ma soprattutto per criticare la società italiana del suo tempo, in particolare la sua Firenze, tormentata dalle lotte tra guelfi e ghibellini e dalla corruzione dilagante. Le tre fiere sono figure allegoriche dei vizi e un potente strumento di denuncia politica e sociale, in cui si può leggere un riferimento alle tre potenze, Firenze, Francia e Roma, colpevoli di aver portato l’Italia alla rovina. Le tre fiere si configurano come un elemento essenziale per comprendere a fondo il messaggio morale, politico e religioso della Commedia.

Indice dei contenuti

Schema riassuntivo delle Tre Fiere

| Fiera | Vizio Capitale | Allegoria Politica |

|---|---|---|

| Lonza | Lussuria | Firenze (fazioni divise) |

| Leone | Superbia | Francia (Casa Reale) |

| Lupa | Avarizia / Cupidigia | Roma (Curia Papale) |

1. Il significato allegorico delle tre fiere: vizi e peccati

Le tre fiere che Dante incontra all’inizio del suo viaggio nell’aldilà non sono semplici animali, ma allegorie, ovvero figure simboliche che rappresentano concetti astratti. In questo caso, esse incarnano tre dei sette vizi capitali. Questi vizi sono considerati da Dante la radice di tutti i mali e la causa della corruzione morale e politica che affligge l’Italia del suo tempo.

Secondo la dottrina cristiana, i sette vizi capitali sono inclinazioni peccaminose che portano l’uomo a compiere il male. La scelta di Dante di farli rappresentare da tre animali feroci sottolinea la loro pericolosità e la loro capacità di allontanare l’uomo dalla retta via. La lonza è simbolo della lussuria, il leone della superbia e la lupa dell’avarizia, intesa anche come cupidigia.

Secondo alcuni commentatori, le tre fiere rappresenterebbero l’incontinenza, la violenza e la frode, ovvero i tre peccati puniti rispettivamente nell’Alto, Medio e Basso Inferno. Questa interpretazione si basa sulla struttura stessa dell’Inferno dantesco, diviso in cerchi in cui sono puniti i dannati in base alla gravità dei loro peccati.

Altri ancora pensano che le fiere siano l’allegoria delle tre potenze guelfe, ovvero Firenze, la Francia e Roma che, nel Trecento, avrebbero diffuso la corruzione in Italia. Questa interpretazione politica si lega alla visione dantesca della storia e al suo impegno civile.

2. Il contesto storico e la critica sociale di Dante

Per comprendere appieno il significato delle tre fiere e la forte critica sociale di Dante, è necessario analizzare il contesto storico in cui l’opera è stata scritta. La profezia di Ciacco nel Canto VI dell’Inferno è un momento chiave, in cui si rivela l’origine dei mali di Firenze: «superbia, invidia e avarizia sono le tre faville c’hanno i cuori accesi».

Tra la fine del Duecento e l’inizio del Trecento, Firenze divenne un importante centro economico. La città fu governata prima dagli aristocratici ghibellini e poi, dal 1250, passò nelle mani dei guelfi. Successivamente i guelfi si divisero in Bianchi e Neri: i primi, aperti alla forza popolare, sostenevano la divisione del potere temporale e papale; i secondi, composti da famiglie ricche, supportavano il potere della Chiesa. Lo scontro sfociò in una guerra civile che si concluse nel 1302, quando il pontefice Bonifacio VIII esiliò i guelfi Bianchi, tra cui lo stesso Dante.

La situazione socio-politica italiana del Trecento è fondamentale per comprendere la Divina Commedia. Il viaggio nell’aldilà comincia durante la Settimana Santa del 1300, anno del Giubileo. L’opera nasce nel momento in cui Dante attraversa una forte crisi personale: la dilagante corruzione della Chiesa, la sconfitta dei guelfi Bianchi, l’esilio forzato e la morte non superata di Beatrice. Queste circostanze si riflettono nella Commedia, in particolare nella cantica infernale.

3. La lonza: simbolo di lussuria e incostanza

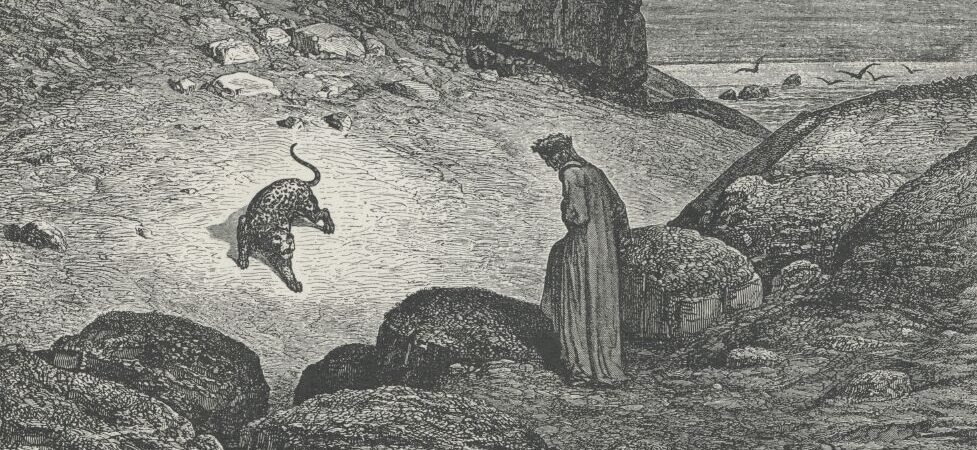

«Ed ecco, quasi al cominciar de l’erta, una lonza leggiera e presta molto, che di pel macolato era coverta.» La lonza è la prima delle tre fiere infernali. Sebbene la sua esatta identificazione zoologica sia incerta (lince, leopardo o pantera), il suo significato allegorico è chiaro. Rappresenta principalmente la lussuria. La lonza è un animale costantemente agitato, che perde spesso il barlume della ragione ed è incline al piacere. Simboleggia chi non è capace di controllare le proprie emozioni, rivelandosi incostante e incoerente.

4. Il leone: simbolo di superbia e violenza

«Questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l’aere tremasse.» La seconda fiera è il leone, allegoria della superbia e della violenza. Dante è terrorizzato dalla bestia, che si mostra affamata e rabbiosa. Questo tratto rappresenta la costante pretesa del superbo di prevalere sul prossimo e di meritare ogni privilegio. Il superbo non si abbassa mai al livello degli altri, a causa del suo forte complesso di superiorità. Nella letteratura medievale, il leone è anche allegoria di battaglia e potrebbe rappresentare la lotta tra le fazioni guelfe e ghibelline.

5. La lupa: simbolo di avarizia e cupidigia

«Ed una lupa, che di tutte brame sembiava carca ne la sua magrezza, e molte genti fé già viver grame.» L’ultima delle tre fiere è la più vile e spaventosa: la lupa, allegoria di un peccato subdolo, quello dell’avarizia-cupidigia. San Paolo la definisce la «radice di tutti i mali». Questo vizio non considera la condivisione: l’avaro vuole tutto per sé, ignorando il benessere altrui. Per Dante è la causa prima del disordine morale e politico. La sua descrizione è chiara: la lupa è molto magra ma costantemente vorace ed irrequieta. Secondo il contesto storico, la lupa coinciderebbe con Bonifacio VIII, responsabile della cacciata di Dante da Firenze. Per affrontare questo ostacolo insormontabile, giunge in soccorso Virgilio, che incarna la ragione umana.

Le tre fiere della Divina Commedia non sono semplici ostacoli nel cammino di Dante. Esse costituiscono una complessa allegoria del peccato e una lucida analisi della crisi del suo tempo. Attraverso la lonza, il leone e la lupa, Dante personifica i vizi della lussuria, della superbia e dell’avarizia, identificandoli come le cause profonde del disordine morale dell’individuo e della corruzione politica della società. La loro apparizione all’inizio del poema stabilisce immediatamente la condizione di smarrimento dell’umanità e la necessità di un percorso di redenzione guidato dalla ragione e dalla fede.

Fonte immagine: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 31/12/2025