L’esperimento carcerario di Stanford è stato un celebre e controverso studio di psicologia sociale condotto nell’agosto 1971 presso la Stanford University. Guidato dal professor Philip Zimbardo, l’esperimento prevedeva che degli studenti universitari assumessero i ruoli di prigionieri e guardie in una prigione simulata. L’obiettivo era osservare come le dinamiche di potere e le aspettative sociali potessero influenzare il comportamento individuale. Previsto per durare due settimane, fu interrotto dopo soli sei giorni a causa della rapida e allarmante degenerazione psicologica dei partecipanti.

Indice dei contenuti

Conclusioni e critiche a confronto: la tabella del dibattito

L’esperimento di Stanford ha generato un intenso dibattito che continua ancora oggi. Questa tabella sintetizza la tesi originale di Zimbardo e le principali obiezioni sollevate negli anni.

| Conclusione originale (effetto lucifero) | Principali critiche metodologiche ed etiche |

|---|---|

| Persone buone, messe in una situazione “cattiva” (con ruoli di potere e sottomissione), possono compiere azioni malvagie. Il contesto ha più potere della disposizione individuale. | Mancanza di rigore scientifico: lo studio non era un vero esperimento controllato. Zimbardo stesso ricopriva il doppio ruolo di ricercatore e “direttore del carcere”, influenzando gli eventi. |

| Il comportamento delle guardie è stato una conseguenza spontanea del ruolo assunto e del processo di deindividuazione. | Istruzioni implicite: registrazioni successive hanno rivelato che le guardie furono incoraggiate a essere “dure”, suggerendo che non agirono spontaneamente ma secondo le aspettative dei ricercatori. |

| L’esperimento dimostra come le istituzioni possano deumanizzare e corrompere le persone al loro interno. | Violazioni etiche: i partecipanti subirono un grave disagio psicologico e non furono protetti adeguatamente. Il consenso informato era inadeguato rispetto agli standard odierni. |

La metodologia dell’esperimento: come fu allestita la prigione

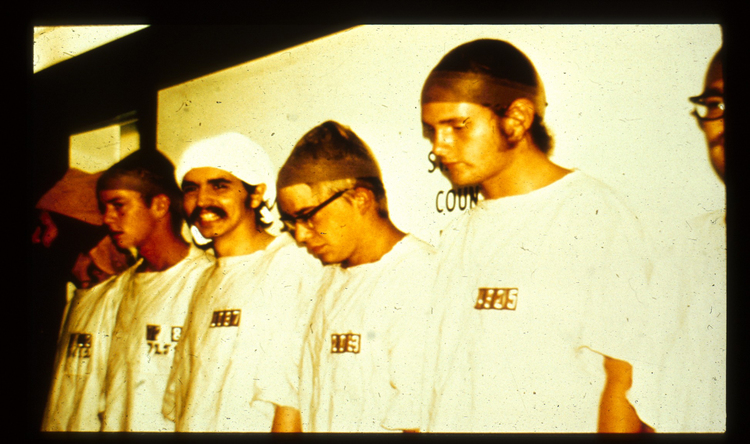

I 24 partecipanti, tutti studenti universitari maschi giudicati sani, furono reclutati tramite un annuncio su un giornale e pagati 15 dollari al giorno. Vennero divisi casualmente a metà tra “guardie” e “prigionieri”. Per favorire la deindividuazione (la perdita di identità personale), le guardie indossavano uniformi color kaki e occhiali da sole a specchio che impedivano il contatto visivo. Ai prigionieri fu data una veste simile a un camice, un berretto e una catena alla caviglia. L’arresto fu reso realistico dalla collaborazione della vera polizia di Palo Alto. La finta prigione fu allestita nel seminterrato del Dipartimento di Psicologia di Stanford, come ampiamente documentato sul sito ufficiale dell’esperimento.

Lo svolgimento: la rapida escalation degli abusi

Il comportamento dei partecipanti degenerò molto rapidamente. Già il secondo giorno, i prigionieri si ribellarono barricandosi nelle celle. La reazione delle guardie fu immediata e repressiva, utilizzando estintori e implementando un sistema di punizioni e privilegi per dividere i detenuti. Con il passare dei giorni, circa un terzo delle guardie mostrò comportamenti sadici, umiliando i prigionieri con punizioni psicologiche come la pulizia dei bagni a mani nude o costringendoli a esercizi fisici estenuanti. Diversi prigionieri manifestarono gravi disturbi emotivi e tre dovettero essere rilasciati prima del tempo. L’esperimento fu interrotto al sesto giorno solo dopo l’intervento di Christina Maslach, una psicologa esterna (e all’epoca fidanzata di Zimbardo), che contestò la moralità di ciò che stava accadendo.

Le conclusioni di zimbardo: l’effetto lucifero

Zimbardo concluse che il comportamento estremo dei partecipanti non dipendeva da loro predisposizioni personali, ma era il prodotto diretto della situazione in cui erano stati inseriti. Ha definito questo fenomeno “Effetto Lucifero”: la trasformazione di persone normali e buone in perpetratori di azioni malvagie a causa di potenti forze situazionali. Secondo la sua tesi, le uniformi, l’asimmetria di potere e l’ambiente carcerario avevano creato un contesto in cui la crudeltà diventava la norma. Questa conclusione è stata a lungo influente, ma oggi è fortemente messa in discussione dalla comunità scientifica, come sottolineato dall’American Psychological Association (APA).

L’eredità e l’impatto culturale dell’esperimento

Nonostante le forti critiche, l’esperimento carcerario di Stanford ha avuto un enorme impatto culturale. Ha sollevato questioni fondamentali sull’etica nella ricerca psicologica e ha influenzato le discussioni sul potere delle istituzioni e dei ruoli sociali. È stato fonte di ispirazione per diversi film, tra cui il tedesco Das Experiment (2001) e il suo remake americano The Experiment (2010). Nel 2015 è uscito The Stanford Prison Experiment, un film realizzato con la consulenza dello stesso Zimbardo, che ripercorre in modo più fedele gli eventi dello studio.

Fonte immagine: Pixabay

Articolo aggiornato il: 13/10/2025