L’espressione “vittoria mutilata“ fu coniata nel 1918 dal poeta Gabriele D’Annunzio, al termine della Prima guerra mondiale, per descrivere la delusione italiana. Nonostante la vittoria nella Grande guerra, gli interessi territoriali del Paese non furono pienamente rispettati. Adottata dai nazionalisti, l’espressione si identificò in un’avversione contro i governi del Biennio Rosso (1919-20) che, dopo il trattato di Versailles e i “14 punti“ di Wilson, non difesero a sufficienza le rivendicazioni italiane.

Indice dei contenuti

Il contesto storico e il patto di Londra

L’origine della “vittoria mutilata“ è legata alle decisioni prese prima dell’ingresso dell’Italia in guerra. Nel 1914, il governo dichiarò la neutralità, nonostante la Triplice Alleanza con gli Imperi centrali. Nel 1915, in seguito a trattative segrete con le potenze dell’Intesa (Francia, Regno Unito, Russia), il governo Salandra si accordò per combattere contro i suoi ex alleati. La decisione era basata su interessi territoriali. L’Italia sarebbe entrata in guerra a fianco di chi avesse garantito le migliori concessioni in caso di vittoria. Oltre a questo, esisteva un contenzioso con l’Austria per le cosiddette terre irredente. Poiché l’Austria era restia a fare concessioni, l’Italia si schierò con l’Intesa.

Nel 1915, l’Italia entrò in guerra. Le promesse furono formalizzate nel Patto di Londra (1915): in cambio del suo impegno militare, l’Italia avrebbe ottenuto il Trentino Alto-Adige, la Venezia-Giulia, l’Istria (esclusa Fiume) e parte della Dalmazia.

| Territori promessi (patto di Londra 1915) | Territori ottenuti (trattati di pace 1919-20) |

|---|---|

| Trentino, Alto Adige fino al Brennero, Trieste, Gorizia. | Confermati. L’Italia ottenne questi territori. |

| Istria (esclusa la città di Fiume). | Confermata. L’Istria divenne italiana. |

| Gran parte della Dalmazia. | Negata. La Dalmazia fu assegnata in gran parte al nuovo Regno di Jugoslavia (con l’eccezione di Zara). |

La conferenza di pace e la questione di Fiume

Nonostante la vittoria, le promesse non furono mantenute del tutto. Alla conferenza di pace di Parigi, i rappresentanti italiani non riuscirono a esigere il pieno rispetto del patto. La situazione fu complicata dal presidente americano Wilson che, non essendo firmatario del patto, basava la divisione dei territori sul principio di autodeterminazione dei popoli. Questo principio fu usato dall’Italia per rivendicare la città di Fiume, a maggioranza italiana ma non inclusa nel Patto di Londra. Tuttavia, lo stesso principio andava contro le rivendicazioni italiane sulla Dalmazia, a maggioranza slava. Il trattato di Versailles (1919) negò all’Italia la Dalmazia e lasciò in sospeso la questione di Fiume, che fu occupata da soldati interalleati. La reazione fu rabbiosa: tra i nazionalisti si diffuse il malcontento per una vittoria che non rendeva onore ai seicentomila caduti.

L’impresa di Fiume e le conseguenze

Fu in questo contesto che Gabriele D’Annunzio cercò di annettere Fiume all’Italia. Nel settembre 1919, si mise a capo di reparti dell’esercito ribelli e volontari nazionalisti. Il 12 settembre 1919 marciò su Fiume, scacciando le truppe interalleate e proclamando l’annessione della città all’Italia. D’Annunzio istituì un governo provvisorio, la Reggenza del Carnaro. L’occupazione, che rischiava di causare gravi incidenti internazionali, fu osteggiata dai governi italiani. La questione fu risolta nel novembre del 1920, quando il governo Giolitti firmò con la Jugoslavia il trattato di Rapallo. Secondo l’accordo, la Dalmazia andava alla Jugoslavia (tranne Zara, che restava italiana) e Fiume veniva dichiarata città libera. Poiché D’Annunzio si rifiutò di lasciare la città, Giolitti ordinò all’esercito regolare di attaccare. L’operazione fu compiuta durante il Natale del 1920, in quello che D’Annunzio definì il Natale di sangue. Il sentimento nazionalista generato dalla “vittoria mutilata” e dall’impresa di Fiume fu una delle cause principali che, a partire dal 1919, favorirono l’ascesa di movimenti di estrema destra, come il Fascismo.

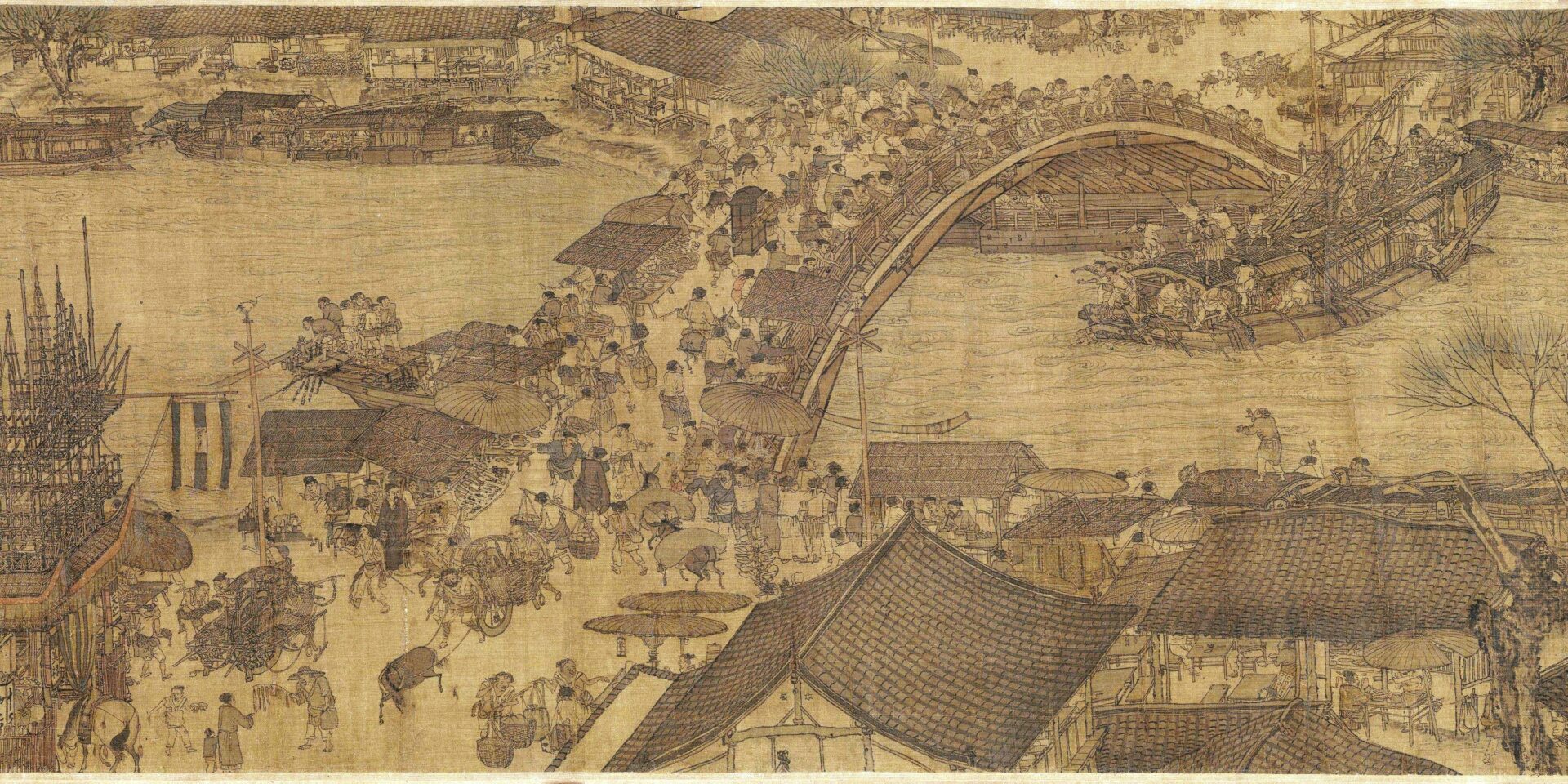

Fonte immagine: Wikipedia Commons

Articolo aggiornato il: 13/09/2025