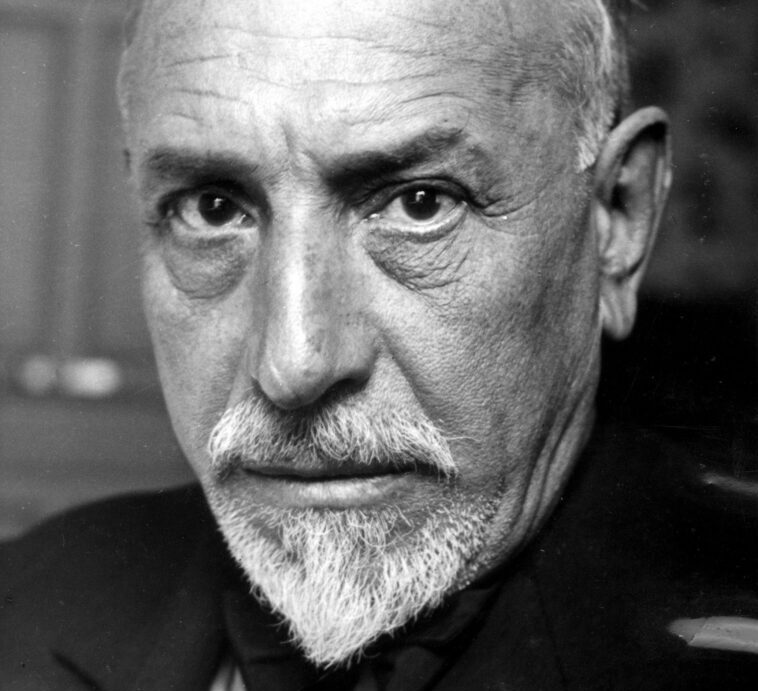

Pasolini e la letteratura

Per Pasolini la letteratura è come una missione a cui adempiere perché parli del popolo e per il popolo, restituendogli una voce adeguatamente dignitosa, pur senza avallare alcuna idea di prospettivismo sociale. In questo motore del suo impegno letterario, oscilla costantemente tra ideologia e anche un amore viscerale per quel popolo del sottoproletariato delle borgate romane. O meglio, quella di Pasolini è una passione che (poi) si fa ideologia, rivolta agli accusatori, contro i quali l’autore si fa nuovo Cristo-martire, ed a quei lettori a cui indirizza la sua fervida incombenza. Un modo di procedere, dunque, che ha in sé un’intenzione dichiaratamente espressiva.

Pasolini intende la letteratura come un qualcosa che non è fine a sé stessa e arriva ad invadere la sua stessa esistenza, riempendola di senso: egli la indossa come un abito cucito su misura e con essa si immerge nei contorni di un personaggio-autore solitario, che contro tutto e tutti difende il suo compito quasi di poeta vate che guida alla verità. Quindi, una scelta che diventa di vita e che si esplicita anche nel punto di contatto tra l’autore e il suo attento recupero dei padri della letteratura della tradizione. Non per niente, uno dei grandi classici a cui Pasolini guarda è l’autore poliedrico solitario per antonomasia, ovvero Leopardi. Quest’ultimo non gli si offre come un modello stilistico, ma come un vero e proprio esempio ideologico e guida etica che nella caotica velocità della modernità ha saputo difendere il valore della verità attraverso l’esercizio della propria poetica, a costo di ritrovarsi coraggiosamente da solo contro tutto il resto.

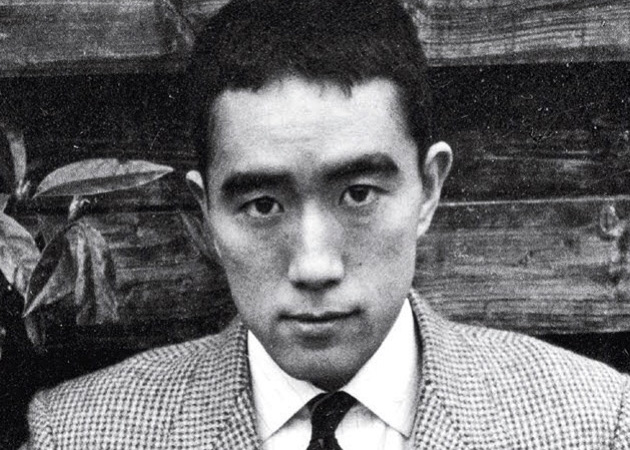

Il Leopardi pasoliniano: il rapporto con la tradizione

Il Leopardi a cui Pasolini guarda non è tanto quello dei canti quanto quello delle Operette Morali, quello che convertitosi, ormai alla prosa conduce nei suoi lavori un ragionamento fervidamente lucido ed impegnato. Leopardi scrisse le Operette Morali quando, compreso da una spinta soggettiva ed un’altra storica allo stesso tempo, assunse consapevolezza di avere perso il velo delle illusioni, con sullo sfondo la delusione dei moti falliti del 1820-1821 e il soggiorno a Roma, che gli aveva acceso la speranza di potere raggiungere un riscatto personale, evidentemente non andato a buon fine. In questo contesto, soggettivo e oggettivo insieme, c’è un cambio di prospettiva: si inserisce il passaggio dai versi ad una prosa dallo sguardo lucido e dissacrante. Dietro alla scelta della prosa, che consentì all’autore un maggior ampio respiro per ragionare, c’era il disincanto, persino nei confronti di un passato mitico ancestrale, ovvero la consapevolezza della nullità delle cose e di conseguenza la vanità nel reagirvi contro.

A questo Leopardi che scelse la prosa ma la virò in senso antiromanzesco, contro ogni aspettativa del suo tempo, che compose uno stile non aggressivo bensì rassegnato, perfettamente acuto nello scandagliare un «dolore che è stato ed è di tutti» (Leopardi, di Gino Tellini), senza offrire alcun tipo di riscatto e porgendo la consapevolezza del vero, guarda l’esperienza che Pasolini crea per sé stesso. Anch’egli, infatti, aveva creduto di scorgere un eden primitivo nel suo paradiso Friulano di Casarsa, un luogo dove poteva risiedere la forza mitica del passato. Eppure, quando viene accusato di scandalo e si trasferisce a Roma, egli è costretto a scontrarsi con una realtà delle borgate popolari ben lontana da qualsiasi concezione atavica di purezza. Non solo, ma le vicende storiche legate al PCI convincono ben presto Pasolini a rendersi conto che nella sua letteratura civilmente impegnata non può esserci spazio per il prospettivismo storico: lo spirito della Resistenza ha ripiegato verso una deriva che l’autore definisce come un nuovo fascismo ed ormai è chiaro che l’Italia è stata confinata in una situazione disastrosa, che avrebbe bisogno di essere affrontata e risollevata ma nell’effettivo non è così.

Allora, come un Leopardi disincantato, anche Pasolini toglie il velo delle illusioni ed entra in un contatto spietato con i fatti, una realtà che ha il bisogno quanto mai urgente di essere conosciuta. E ne deriva un’immagine pasoliniana molto complessa: Pasolini ha la tendenza a riprendere la tradizione intendendo come sue controfigure quelli che considera suoi avi. In definitiva, egli crea sempre una mescolanza tra oggettivo e soggettivo, ponendo al centro la sua figura, quasi narcisistica. Per questo motivo, Pasolini è stato ed è tuttora un autore molto discusso, tutto sommato facendo poi di ciò quasi un modus operandi della sua letteratura. Alla fine, però, sentirà di essere giunto ad un rapporto inevitabilmente non risolutivo con quest’ultima e virerà su altri linguaggi espressivi, pur non abbandonandola mai del tutto.

Fonte immagine di copertina: wikipedia