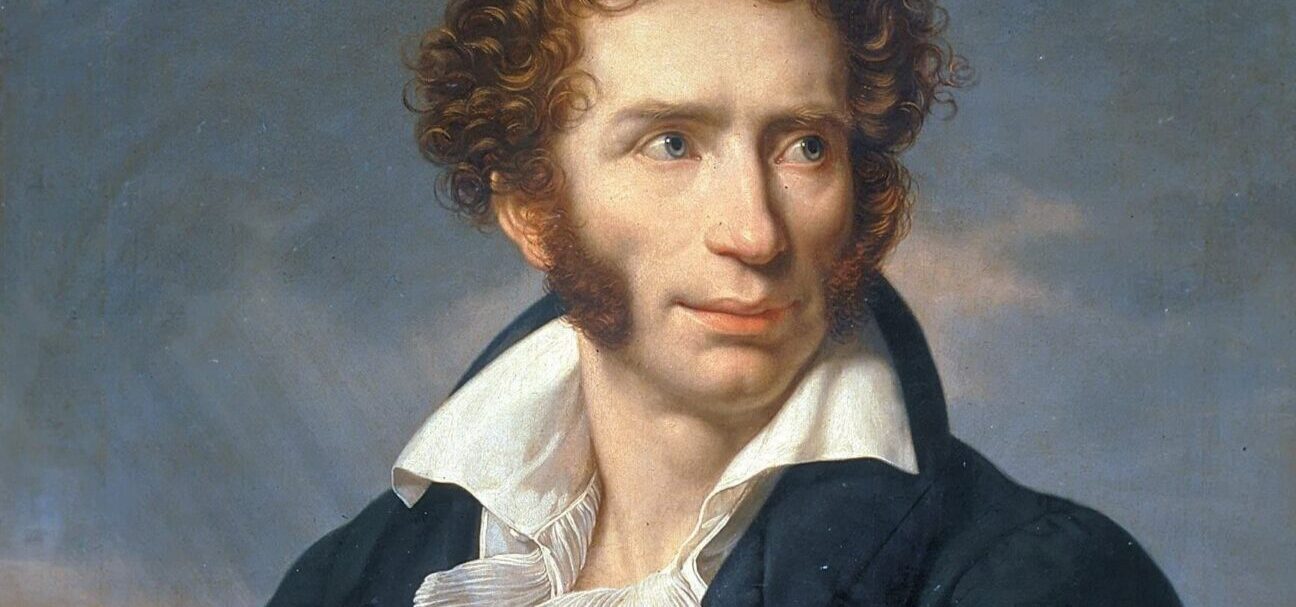

Ugo Foscolo (1778–1827) è stato uno dei principali letterati del neoclassicismo e del preromanticismo italiano. La sua poesia è un crocevia di temi classici e inquietudini romantiche. Il legame con la sua amata patria, l’isola greca di Zante, da cui fu costretto a un perenne esilio, è uno dei temi centrali che attraversano le sue opere, intrise di nostalgia e passione.

In questo approfondimento:

Le 5 poesie in sintesi: un percorso tematico

| Sonetto | Tema foscoliano |

|---|---|

| Alla sera | La morte come “fatal quiete” e pace per lo spirito tormentato. |

| In morte del fratello Giovanni | Il sepolcro come legame affettivo tra i vivi e i morti e il dolore dell’esilio. |

| A Zacinto | L’esilio come destino e l’identificazione con l’eroe classico Ulisse. |

| Non son chi fui | Il conflitto interiore tra ragione e passione e la delusione storica. |

| Di se stesso | L’amore come fonte di tormento e la natura come unica confidente. |

Testo e analisi delle poesie più belle

1. Alla sera

Forse perché della fatal quiete

tu sei l’immago a me sì cara vieni

o sera! E quando ti corteggian liete

le nubi estive e i zeffiri sereni,

e quando dal nevoso aere inquiete

tenebre e lunghe all’universo meni

sempre scendi invocata, e le secrete

vie del mio cor soavemente tieni.

Vagar mi fai cò miei pensier su l’orme

che vanno al nulla eterno; e intanto fugge

questo reo tempo, e van con lui le torme

delle cure onde meco egli si strugge;

e mentre io guardo la tua pace, dorme

quello spirto guerrier ch’entro mi rugge.

Analisi: questo sonetto è una meditazione sulla morte, vista non con terrore, ma come una “fatal quiete”. La sera, sia estiva che invernale, è l’immagine perfetta di questa pace, perché placa le angosce del giorno. Essa induce il poeta a riflettere sul “nulla eterno”, ma questo pensiero non è angosciante; al contrario, permette al suo “spirto guerrier” di trovare finalmente riposo, placando il tormento interiore che lo consuma.

2. In morte del fratello Giovanni

Un dì, s’io non andrò sempre fuggendo

di gente in gente, mi vedrai seduto

su la tua pietra, o fratel mio, gemendo

il fior de’ tuoi gentili anni caduto.

La madre or sol, suo dì tardo traendo,

parla di me col tuo cenere muto:

ma io deluse a voi le palme tendo;

e se da lunge i miei tetti saluto,

sento gli avversi Numi, e le secrete

cure che al viver tuo furon tempesta,

e prego anch’io nel tuo porto quiete.

Questo di tanta speme oggi mi resta!

Straniere genti, l’ossa mie rendete

allora al petto della madre mesta.

Analisi: il sonetto è un lamento funebre per il fratello morto suicida. I temi centrali sono l’esilio, il dolore e il sepolcro come unico punto di ricongiungimento familiare. Il poeta, “fuggendo di gente in gente”, non può visitare la tomba del fratello, unico “porto” di quiete. La poesia si chiude con una preghiera disperata: che, almeno dopo la morte, le sue ossa possano tornare in patria, nel “petto della madre mesta”.

3. A Zacinto

Né più mai toccherò le sacre sponde

ove il mio corpo fanciulletto giacque,

Zacinto mia, che te specchi nell’onde

del greco mar da cui vergine nacque

Venere, e fea quelle isole feconde

col suo primo sorriso, onde non tacque

le tue limpide nubi e le tue fronde

l’inclito verso di colui che l’acque

cantò fatali, ed il diverso esiglio

per cui bello di fama e di sventura

baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.

Tu non altro che il canto avrai del figlio,

o materna mia terra; a noi prescrisse

il fato illacrimata sepoltura.

Analisi: questo sonetto è la massima espressione del tema dell’esilio. Foscolo si identifica con l’eroe omerico Ulisse, entrambi esuli dalla loro patria greca. Ma mentre Ulisse, “bello di fama e di sventura”, alla fine riesce a tornare a Itaca, il poeta sa che a lui il fato ha prescritto una “illacrimata sepoltura” in terra straniera. L’unico dono che potrà fare alla sua “materna terra” è il canto eterno della poesia.

4. Non son chi fui

Non son chi fui; perì di noi gran parte:

questo che avvanza è sol languore e pianto.

E secco è il mirto, e son le foglie sparte

del lauro, speme al giovenil mio canto.

Perché dal dì ch’empia licenza e Marte

vestivan me del lor sanguineo manto,

cieca è la mente e guasto il core, ed arte

la fame d’oro, arte è in me fatta, e vanto.

Che se pur sorge di morir consiglio,

a mia fiera ragion chiudon le porte

furor di gloria, e carità di figlio.

Tal di me schiavo, e d’altri, e della sorte,

conosco il meglio ed al peggior mi appiglio,

e so invocare e non darmi la morte.

Analisi: il sonetto descrive una profonda crisi interiore, causata sia da una delusione amorosa (il “mirto secco”) sia dalla disillusione politica (“empia licenza e Marte”). Il poeta si sente cambiato, svuotato (“Non son chi fui”). Vive un conflitto insanabile tra la ragione, che gli suggerirebbe la morte come unica via d’uscita, e le passioni che lo tengono legato alla vita (“furor di gloria, e carità di figlio”).

5. Di se stesso

Perché taccia il rumor di mia catena

di lagrime, di speme, e di amor vivo,

e di silenzio; ché pietà mi affrena,

se con lei parlo, o di lei penso e scrivo.

Tu sol mi ascolti, o solitario rivo,

ove ogni notte Amor seco mi mena,

qui affido il pianto e i miei danni descrivo.

Qui tutta verso del dolor la piena.

E narro come i grandi occhi ridenti

arsero d’immortal raggio il mio core,

come la rosea bocca, e i rilucenti

odorati capelli, ed il candore

delle divine membra, e i cari accenti

m’insegnarono alfin pianger d’amore.

Analisi: in questo sonetto, il poeta si ritira in un paesaggio solitario (“solitario rivo”) per dare sfogo al suo dolore amoroso. La sua vita è una “catena” fatta di lacrime, speranze e silenzio. La natura diventa l’unica confidente a cui può descrivere i “danni” causati dall’amore. La poesia si chiude con il ricordo della bellezza della donna amata, i cui “divine membra” e “cari accenti” gli hanno insegnato la sofferenza del sentimento amoroso.

Fonte immagine: Wikimedia

Articolo aggiornato il: 27/08/2025