La prova ontologica è un argomento filosofico che cerca di dimostrare l’esistenza di Dio a priori, ovvero basandosi unicamente sulla logica e sulla definizione di Dio, senza ricorrere all’osservazione del mondo. Fu formulata per la prima volta nel XI secolo da Anselmo di Canterbury (noto anche come Anselmo d’Aosta) nel suo Proslogion. L’idea centrale è che, se definiamo Dio come “l’essere di cui non si può pensare nulla di più grande”, la sua esistenza diventa una necessità logica.

Questo affascinante argomento ha attraversato la storia della filosofia, venendo ripreso, criticato e riformulato da pensatori come Cartesio, Leibniz e Kant. Ancora oggi, rimane un punto focale del dibattito sulla razionalità della fede, poiché tenta di colmare il divario tra concetto e realtà attraverso il puro ragionamento.

Indice dei contenuti

Quali sono le principali formulazioni e critiche della prova ontologica?

| Filosofo | Argomento o critica principale |

|---|---|

| Anselmo d’Aosta | Definisce Dio come ciò di cui non si può pensare nulla di più grande, implicando la sua esistenza reale. |

| Gaunilone di Marmoutiers | Obiezione dell’isola perfetta: la logica di Anselmo porterebbe a immaginare cose inesistenti come reali. |

| Cartesio | L’esistenza è una perfezione necessaria di Dio, così come i 180 gradi sono necessari al triangolo. |

| Immanuel Kant | L’esistenza non è un predicato o una proprietà che arricchisce il concetto, ma una posizione nella realtà. |

La formulazione classica di Anselmo d’Aosta

Nel suo “Proslogion”, Anselmo propone un ragionamento che parte da una definizione di Dio apparentemente semplice. Dio è “aliquid quo nihil maius cogitari possit”, ovvero “qualcosa di cui non si può pensare nulla di più grande”. Il suo argomento si sviluppa così:

- Anche chi nega l’esistenza di Dio (lo “stolto” dei Salmi) comprende questa definizione. Dunque, questo concetto esiste almeno nel suo intelletto.

- Ora, confrontiamo due esseri: uno che esiste solo nell’intelletto e uno che esiste sia nell’intelletto sia nella realtà.

- È evidente che l’essere che esiste anche nella realtà è “più grande” di quello che esiste solo come concetto.

- Pertanto, se Dio esistesse solo nell’intelletto, si potrebbe pensare a qualcosa di più grande: un Dio che esiste anche nella realtà.

- Questo creerebbe una contraddizione, perché Dio è definito come ciò di cui non si può pensare nulla di più grande.

- Conclusione: per non essere contraddittoria, la definizione di Dio deve implicare la sua esistenza reale.

Le prime critiche: Gaunilone e Tommaso d’Aquino

La prova fu subito oggetto di critiche. Il monaco Gaunilone di Marmoutiers, contemporaneo di Anselmo, replicò con il celebre esempio dell’“isola perduta”. Sostenne che, seguendo la stessa logica, si potrebbe immaginare un’isola perfetta, la più meravigliosa che si possa concepire, e concludere che debba esistere per forza, altrimenti non sarebbe perfetta. Poiché è assurdo pensare che tale isola esista solo perché la immaginiamo, l’argomento di Anselmo deve essere fallace. Anselmo rispose che il suo ragionamento si applica unicamente a un essere necessario (Dio), non a un oggetto contingente come un’isola. Secoli dopo, Tommaso d’Aquino, pur essendo un teista, criticò la prova sostenendo che essa compie un salto ingiustificato dal piano del pensiero (logico) a quello della realtà (ontologico). Per Tommaso, l’esistenza di Dio si dimostra a posteriori, partendo dall’esperienza.

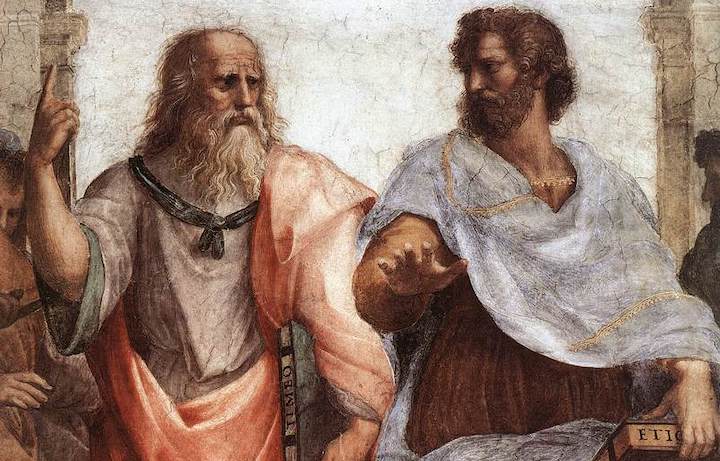

Le formulazioni moderne: da Cartesio a Leibniz

Nel XVII secolo, l’argomento fu ripreso da diversi filosofi. Cartesio propose una sua versione: come l’idea di un triangolo include necessariamente la proprietà che la somma dei suoi angoli è 180°, così l’idea di Dio, inteso come essere sommamente perfetto, include necessariamente l’esistenza tra le sue perfezioni. Gottfried Wilhelm Leibniz rafforzò l’argomento aggiungendo un passaggio preliminare: prima di concludere che un essere perfetto esiste, bisogna dimostrare che il concetto di “essere perfetto” non è contraddittorio. Una volta stabilita la sua possibilità logica, la sua esistenza ne consegue necessariamente.

La critica demolitrice di Kant: l’esistenza non è un predicato

La critica più famosa e influente alla prova ontologica è quella di Immanuel Kant, formulata nella sua “Critica della ragion pura”. Kant sostenne che l’errore fondamentale di tutte le prove ontologiche è considerare l’esistenza come un predicato o una proprietà. Quando descriviamo un oggetto, elenchiamo le sue proprietà (es. “i talleri sono rotondi, pesanti, di metallo”). L’esistenza, dice Kant, non aggiunge una nuova proprietà al concetto di quell’oggetto. Affermare “i cento talleri esistono” non aggiunge nulla al concetto di “cento talleri”; ci dice solo che quel concetto è esemplificato nella realtà. Pertanto, non si può dedurre l’esistenza di Dio dalla sua definizione, perché l’esistenza non fa parte della definizione di nulla.

La prova ontologica oggi: la logica modale di Plantinga

Nel XX secolo, la prova ontologica ha vissuto una rinascita grazie a filosofi come Alvin Plantinga, che ha utilizzato la logica modale (la logica che si occupa di possibilità e necessità). L’argomento di Plantinga, in sintesi, sostiene che:

- È possibile che esista un essere massimamente grande (onnipotente, onnisciente, ecc. in tutti i mondi possibili).

- Se è possibile che esista, allora esiste in almeno un mondo possibile.

- Ma se un essere è massimamente grande, la sua esistenza deve essere necessaria, quindi esiste in tutti i mondi possibili.

- Il nostro mondo è uno dei mondi possibili, quindi un essere massimamente grande esiste anche qui.

Questo argomento, come i suoi predecessori, rimane oggetto di un intenso dibattito filosofico, come evidenziato da risorse accademiche quali l’enciclopedia Treccani.

Fonte immagine: Pixabay

Articolo aggiornato il: 05/01/2026