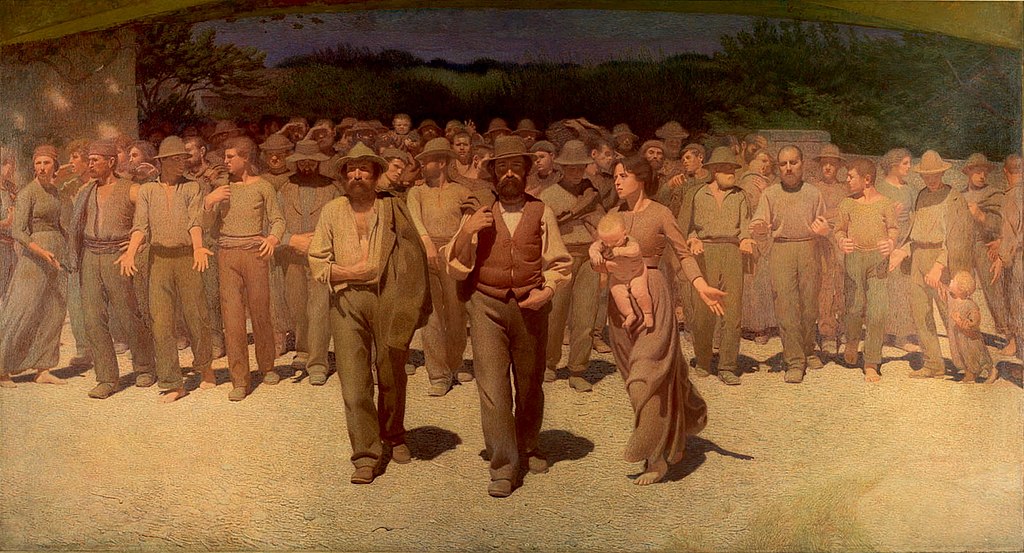

Il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo è uno dei dipinti più iconici del Novecento, un manifesto pittorico delle lotte sociali e un simbolo dell’ascesa della classe lavoratrice. Conservata al Museo del Novecento di Milano, l’opera rappresenta un momento di svolta nella storia dell’arte italiana, in cui un pittore sceglie di rendere protagonista il popolo, affermando con la sua arte il principio di emancipazione sociale.

Indice dei contenuti

| La genesi del Quarto Stato: un’evoluzione lunga dieci anni | Anno | Caratteristiche principali |

|---|---|---|

| Ambasciatori della fame | 1892 | Prima versione, più piccola e drammatica. La scena è una protesta statica, con figure sofferenti. |

| Fiumana | 1895-96 | La folla diventa una “fiumana” compatta. L’idea di marcia inizia a prendere forma, ma la composizione è ancora cupa. |

| Il Quarto Stato | 1901 | Versione definitiva e monumentale. La protesta diventa una marcia pacifica, consapevole e inarrestabile, in piena luce. |

La genesi di un capolavoro: un’evoluzione lunga dieci anni

Il Quarto Stato, un olio su tela di dimensioni monumentali (293×545 cm), è il culmine di un percorso decennale. Pellizza iniziò a lavorare al tema nel 1891, dopo aver assistito a una protesta di operai. Il primo bozzetto, Ambasciatori della fame, rappresentava una rivolta a Volpedo con toni scuri e drammatici. Insoddisfatto, l’artista ampliò la visione in Fiumana, dove la massa di persone diventa un’onda umana compatta. La svolta decisiva avvenne dopo il 1898, in seguito alla brutale repressione dei moti di Milano da parte del generale Bava-Beccaris. Questo evento spinse Pellizza a trasformare la scena di protesta in una marcia consapevole e pacifica, un’epopea del proletariato che avanza verso un futuro di diritti e dignità.

Analisi del dipinto: i protagonisti e la tecnica

La composizione è dominata da tre figure in primo piano che guidano una folla di lavoratori. Al centro avanza un uomo di circa 35 anni, immagine di forza e determinazione. Alla sua sinistra, un altro uomo procede pensoso, mentre alla sua destra una donna a piedi nudi con un bambino in braccio si volge verso la folla, invitandola a seguirla. Pellizza usò modelli reali, persone del suo paese, come sua moglie Teresa per la figura femminile, conferendo un’incredibile autenticità ai personaggi. Dietro di loro, la massa dei manifestanti si muove come un corpo unico, compatto e inarrestabile, simbolo del popolo che ha preso coscienza dei propri diritti. La luce frontale, quasi solare, inonda la scena, simboleggiando la speranza e la ragione che guidano la marcia.

La tecnica divisionista

Per ottenere questa luminosità e questo realismo vibrante, Pellizza da Volpedo utilizzò la tecnica del Divisionismo. Questo metodo scientifico prevede l’accostamento di piccoli punti e filamenti di colore puro sulla tela. L’occhio dello spettatore fonde poi i colori a distanza, creando una luminosità molto più intensa di quella ottenibile con pennellate tradizionali. Questa tecnica non è solo un virtuosismo, ma contribuisce al significato dell’opera: la luce diventa simbolo di progresso e di una nuova era. Maggiori dettagli sulla sua tecnica sono disponibili presso il Museo Pellizza da Volpedo.

Il significato politico e sociale

Il titolo stesso, “Il Quarto Stato”, è una dichiarazione politica. Si riferisce alla nuova classe sociale, il proletariato, che si aggiunge ai tre stati tradizionali (nobiltà, clero, borghesia) e rivendica il proprio ruolo nella storia. L’avanzata della folla non è violenta; è una marcia lenta, solenne e determinata. Rappresenta la forza inarrestabile di una classe che ha acquisito coscienza dei propri diritti e che avanza pacificamente per conquistarli. L’opera diventa così l’allegoria della lotta di classe e del cammino del movimento operaio verso l’emancipazione.

La fortuna critica e l’eredità culturale

Presentato per la prima volta alla Quadriennale di Torino nel 1902, il Quarto Stato fu accolto con freddezza dalla critica ufficiale e non fu acquistato da alcuna istituzione. Il suo successo crebbe lentamente, soprattutto grazie alla sua riproduzione sulla stampa socialista che lo adottò come simbolo. Dopo la morte del pittore, nel 1920, l’opera fu acquistata per il Comune di Milano grazie a una sottoscrizione pubblica e collocata a Palazzo Marino, per poi trovare la sua sede definitiva al Museo del Novecento. La sua fama si è consolidata nel tempo, diventando un’icona universale, citata anche nel cinema, come nella celebre apertura del film Novecento di Bernardo Bertolucci, e oggetto di innumerevoli reinterpretazioni contemporanee.

Fonte immagine: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 27/09/2025