Sigieri di Brabante, scopriamo di più sul filosofo della doppia verità.

Nella Divina Commedia Dante incontra Sigieri di Brabante in Paradiso (Canto X), nel Quarto cielo, tra gli Spiriti Sapienti:

«Questi onde a me ritorna il tuo riguardo,

è ‘l lume d’uno spirto che ‘n pensieri

gravi a morir li parve venir tardo:

essa è la luce etterna di Sigieri,

che, leggendo nel Vico de li Strami,

silogizzò invidiosi veri. »

Molto si è dibattuto sul perché Dante collochi la figura di un filosofo («luce etterna») in bilico tra ragione e fede ( e che «silogizzò invidiosi veri» ossia verità che lo misero in cattiva luce rispetto alla Chiesa), nella cerchia dei teologi celesti da lui ben diversi per personalità e pensiero e su come sia proprio S. Tommaso a lodarlo. Sicuramente, quella di Sigieri fu la stessa dualità che visse anche il giovane Dante che del filosofo di Brabante apprezzò la spregiudicatezza filosofica. Nonostante il dubbio sia ancora irrisolto, cerchiamo di scoprire qualcosa in più su Sigieri di Brabante.

Chi è Sigieri di Brabante: la vita

Filosofo fiammingo, non si hanno di lui notizie biografiche precise. Sigieri di Brabante nacque a Brabante, in Belgio, tra il 1230 e il 1240. Tra il 1255 e il 1260 fu a Parigi per compiere i suoi studi alla Facoltà di Arti liberali dove, diventato “maestro d’arti”, insegnò tra il 1266 e il 1277. Sono questi gli anni più produttivi e difficili per il filosofo. Nel 1266 compose le Questiones in tertium de anima in cui sostenne il monopsichismo, mostrandosi in linea con il pensiero razionale aristotelico. Fu condannato per le sue posizioni per la prima volta nel 1270 dal vescovo di Parigi, Stefano Tempier poi da Etienne Tempier nel 1277, anno in cui gli fu proibito di insegnare all’università. Per non bastare, Sigieri fu citato in tribunale dall’inquisitore di Francia, Simone du Val, ma non si presentò: era già presso la corte pontificia, ad Orvieto, con l’intento di appellarsi a Papa Martino IV per difendersi. Fu proprio nella città umbra che, in attesa della sentenza del pontefice, fu assassinato brutalmente da un chierico impazzito, suo segretario. Era forse il 1282.

L’unità dell’intelletto e la doppia verità

Secondo la tradizione, Sigieri fu un radicale sostenitore dei “maestri delle arti”, in particolare di quella loro tendenza a sostenere e accettare le dottrine aristoteliche – averroistiche.

Punto di partenza della ricerca filosofica di Sigieri fu uno studio approfondito delle opere aristoteliche con la volontà di dimostrare l’inconciliabilità tra le teorie di Aristotele e le concezioni ortodosse del cristianesimo.

Considerando Aristotele il vero filosofo, Sigieri ne condivide varie tesi: il mondo è eterno come eterna è la sua Causa prima, Dio. Tra le tesi vi è anche quella della trascendenza totale dell’intelletto che risente dell’interpretazione averroistica di Aristotele.

L’unità dell’intelletto

Nel Quaestiones in III De anima (1265-1266), Sigieri si propone di discutere riguardo al concetto dell’unicità dell’intelletto e della sua separazione dal corpo. Già espressa nel Commento grande al De anima di Averroè, Sigieri fa sua questa posizione.

Come aveva già affermato Aristotele, ogni individuo è sinolo di materia (il corpo) e forma (l’anima), quest’ultima composta da tre parti: vegetativa, sensitiva e intellettiva. Dall’anima intellettiva dipendono le funzioni intellettive dell’uomo. Per Sigieri l’intelletto non subisce la stessa generazione delle altre parti dell’anima, ma è prodotto della Causa prima, è quindi una sostanza separata dal corpo, immateriale ed eterna. L’intelletto si rapporta al corpo solo come “operans in corpore” il che significa che l’intelletto opera nel corpo ( e non per mezzo del corpo) per adempiere alla sua attività intellettiva. L’attività dell’intelletto negli individui umani è il frutto delle immagini percepite attraverso i sensi. Tuttavia l’intelletto è immateriale e in quanto separto dal corpo esso ha una forma universale e cioè unica e uguale per tutti gli uomini. In sintesi: vi è un unico intelletto possibile comune a tutta la specie umana.

Nel 1270, Tommaso D’Aquino pubblicò il De unitate intellectus con cui voleva confutare il pensiero di Sigieri. La questio principale che si poneva Tommaso era come fosse possibile che ogni individuo avesse un modo singolare di intendere se l’intelletto è unico e uguale per tutti. In merito alle sue posizioni, Tommaso definì Sigieri di Brabante come uno dei principali esponenti dell’ “averroismo latino”.

La doppia verità secondo Sigieri di Brabante

In ambito filosofico, parlare di “doppia verità” significa riferirsi a quella concezione per cui esistono due verità, una filosofica e una religiosa, da dover considerare contemporaneamente valide. Tale concetto prende forma nel Medioevo quando i maestri delle arti e figure come Boezio di Dacia o Giovanni Buridano, sottoposero i dogmi fondamentali della fede cristiana a obiezioni secondo ragione.

Il dibattito riguardo la “doppia verità”, di cui per un lungo periodo fu erroneamente considerato fautore Averroè, vede come momento fondamentale proprio la disputa tra Sigieri di Brabante e Tommaso D’Aquino.

Lo studio di Sigieri fu però uno studio tutto filosofico che non ebbe mai come obiettivo quello di affermare una doppia verità ossia contrapporre una verità alternativa alla verità di fede. Sigieri potrebbe invece dirsi un difensore delle dottrine aristoteliche contro chi tentò di adattarle alla dottrina cristiana, primi fra tutti Alberto Magno e Tommaso D’Aquino.

I critici danteschi, studiando il pensiero di Sigieri, chiariscono che: «La pretesa teoria della d. v. non fu dunque una ‘teoria’ né una ‘dottrina’, ma la semplice constatazione del disaccordo o contrasto fra la filosofia aristotelica e il pensiero cristiano» (B. Nardi, Saggi sull’aristotelismo padovano, 1958).

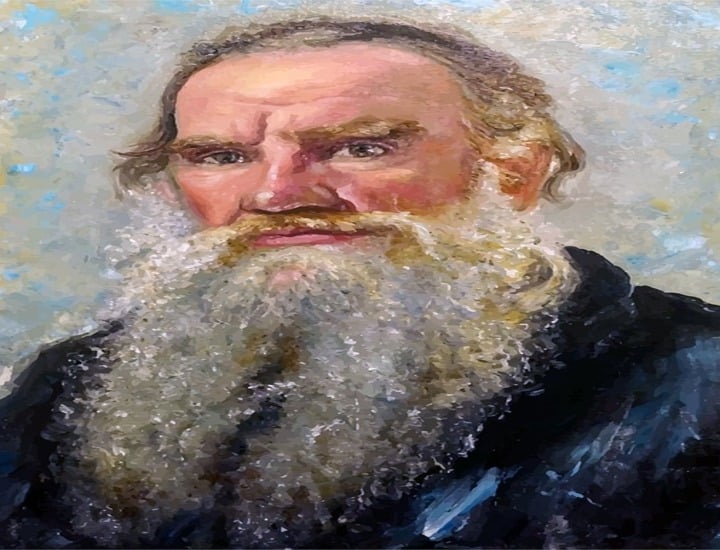

Fonte immagine di copertina: Wikipedia.

Bibliografia: Treccani, “La doppia verità” di Sergio Landucci.