La poesia giapponese tradizionale nasce durante il periodo Nara (710-794 d.C.) e ha una grande influenza sulla produzione letteraria successiva. Sebbene all’inizio fosse scritta in cinese, con il passare dei secoli è diventata a tutti gli effetti una poesia scritta in lingua giapponese. Le due forme principali della lirica nipponica sono il tanka e lo haiku. Qual è la differenza tra di loro? Questo articolo nasce con l’intento di spiegarlo nel dettaglio.

Qual è la differenza tra tanka e haiku?

| Caratteristica | Tanka (短歌) | Haiku (俳句) |

|---|---|---|

| Struttura metrica | 5 versi (5-7-5-7-7 more) | 3 versi (5-7-5 more) |

| Origine storica | VIII secolo (Periodo Nara) | XVII secolo (Periodo Edo) |

| Tematiche | Amore, riflessioni personali, mono no aware | Natura, l’istante fuggente, stagionalità (kigo) |

| Filosofia | Emotiva e soggettiva | Legata allo Zen e all’oggettività |

Indice dei contenuti

Tanka: la “poesia breve”

Il tanka rappresenta una delle forme poetiche più antiche della poesia giapponese. Il termine significa “poesia breve”, ed è composto da cinque versi, caratterizzati dalla metrica 5-7-5-7-7. Questi numeri indicano le “more”, unità fonetiche simili alle nostre sillabe. Il tanka può essere diviso in due parti: la superiore (kami no ku, 5-7-5) e quella inferiore (shimo no ku, 7-7).

I temi che caratterizzano questo tipo di poesia sono la natura, l’amore, e il mono no aware. Quest’ultimo è un sentimento fondamentale, che rappresenta la “sensibilità per le cose”, ovvero la commozione partecipe di fronte alla bellezza effimera della natura e della vita. Sebbene i poeti scrivessero anche dei propri sentimenti, come si può approfondire leggendo degli haiku giapponesi sull’amore, la poesia pubblica era tenuta distinta da quella privata.

Questo genere divenne così celebre che venivano organizzate vere e proprie gare poetiche (uta awase). Tra le poesie più famose scritte in tanka, non possono mancare quelle del Man’yōshū, la più antica antologia poetica giapponese, dove spiccano le opere di poeti come Ōtomo no Yakamochi. Ecco un esempio:

In questa mia casa

dove la neve cade

e si accumula,

non c’è nulla da fare:

la avvolgo e la sciolgo.

Haiku: la poesia dell’istante

Molto più tardi, durante il periodo Edo (XVII secolo), si sviluppa in Giappone lo haiku. Come è fatto un haiku? È una poesia composta da soli tre versi con andamento 5-7-5 more. Sono poesie brevi, ma la loro brevità può disorientare se non se ne coglie l’essenza. L’altra differenza fondamentale è che lo haiku è incentrato sull’elemento naturale, legato alla stagione tramite una parola chiave (kigo). Per approfondire questo legame, è utile leggere gli haiku giapponesi sulla natura più celebri.

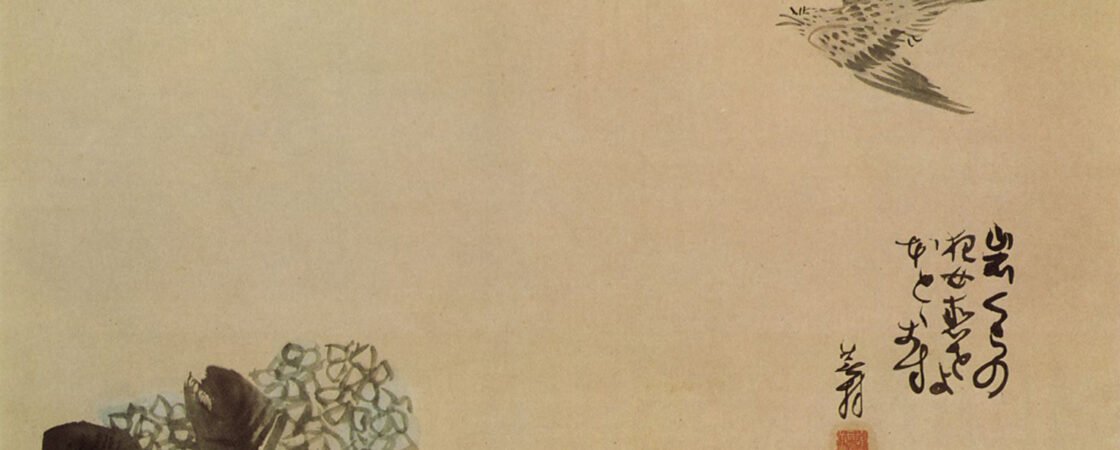

L’haiku, inoltre, ha una prerogativa importante: non ha una morale esplicita, perché la percezione deve essere libera, e il significato diventa soggettivo. Il poeta che ci ha lasciato l’haiku più importante è stato Matsuo Bashō, considerato uno dei più grandi maestri di haiku insieme a Yosa Buson, Kobayashi Issa e Masaoka Shiki. Puoi scoprire di più nella nostra guida sull’haiku di Matsuo Bashō o viaggiare virtualmente verso Matsushima seguendo i suoi passi.

O vecchio stagno

una rana salta

suono dell’acqua.

In questa poesia, Bashō riassume il concetto di Zen: l’infinito (il vecchio stagno) viene momentaneamente “rotto” da un evento transitorio (il tuffo della rana), che crea un suono che poi si dissolve di nuovo nel silenzio. Forme moderne di questa arte sono analizzate anche in opere contemporanee come Centomila stagioni di cuore di Lisa Di Giovanni.

Fonte immagine: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 12 Febbraio 2026