Quando si parla di genere, spesso ci si imbatte nelle definizioni più disparate, che finiscono anche per essere diverse o contrastanti tra loro. Questo aspetto si amplifica quando abbiamo davanti la teoria della performatività di genere di Judith Butler.

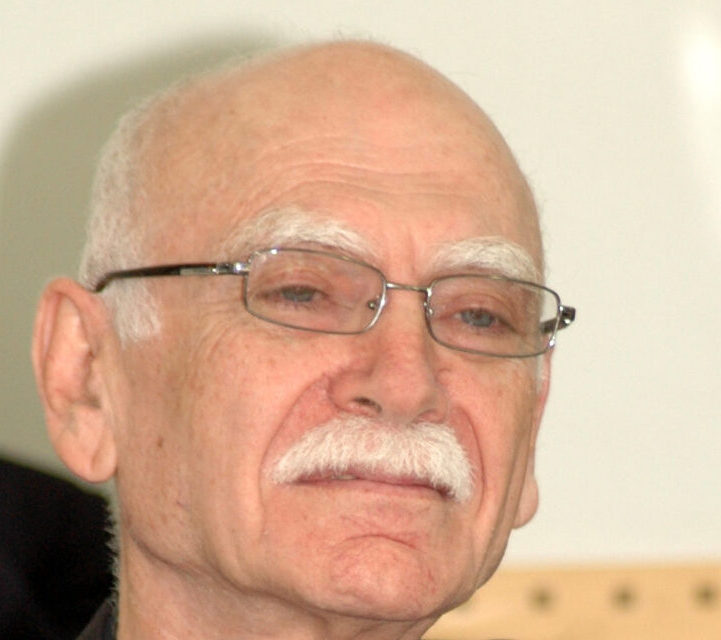

Judith Butler è una filosofa post-strutturalista americana che si occupa di filosofia politica, etica, femminismo, teoria letteraria e teoria queer. Si tratta di una delle figure più influenti e discusse del panorama filosofico odierno, e parte di queste avversioni sono dovute proprio alla sua teoria della performatività di genere, e al modo in cui ha scisso i concetti di genere e sesso.

Indice dei contenuti

Che cos’è il genere per Judith Butler?

Innanzitutto, per analizzare il concetto su cui si basa la teoria della performatività di genere di Judith Butler, bisogna prima chiarire cosa si intende con il termine gender o genere e la differenza con cosa invece è inteso il termine sesso.

Il sesso è una categorizzazione biologica basata su cromosomi, ormoni e anatomia, mentre il genere è la sua elaborazione e interpretazione sociale. I due termini, sebbene spesso collegati, non possono essere intercambiati.

Butler – nel suo testo fondamentale Gender Trouble (1990) – definisce il genere il meccanismo attraverso cui vengono prodotte e naturalizzate le nozioni di maschile e femminile. Secondo la filosofa, il genere potrebbe anche rappresentare lo strumento tramite il quale decostruire e denaturalizzare tali termini. Questa riflessione di Judith Butler, come approfondito nella Stanford Encyclopedia of Philosophy, pone al suo centro le tematiche nodali del genere, della sessualità, dell’identità e del linguaggio.

La performatività di genere

Con l’espressione “performatività di genere”, la filosofa americana ci introduce alla sua teoria del genere come prodotto di una ripetizione stilizzata di atti nel tempo, e non come semplice assegnazione biologica indicata alla nascita.

Judith Butler, nella sua teoria, non intende ridurre il genere a una semplice contrapposizione tra essere uomo o donna, né si limita a una prospettiva di mera costruzione sociale. Se ci si soffermasse sulla questione del genere come costruzione sociale, si rimarrebbe incappati in un meccanismo di pensiero legato alla forma stessa della cultura del sesso. Soffermarsi su questa singola linea di pensiero vorrebbe dire ridurre la questione del genere ad una convenzione artificiale.

Ciò che Butler cerca di evidenziare con la sua teoria della performatività, invece, è un concetto che scava molto più a fondo della cultura e della biologia. Butler spiega come la “messa in scena” del genere sia un concentrato di azioni, gesti e parole che vengono ripetutamente agiti in un modo così interiorizzato da essersi plasmati sui corpi e sulle azioni degli individui. Non si tratta di una scelta quotidiana, ma di una citazione continua di norme sociali.

| Performatività (Performativity) | Performance |

|---|---|

| Processo inconscio e ripetitivo che produce l’illusione di un’identità di genere stabile. | Atto singolo, conscio e volontario, come una recita teatrale. |

| È una “citazione” continua di norme sociali che ci pre-esistono. | È l’azione di un soggetto che sceglie di “interpretare” un ruolo. |

| Il genere è un effetto della performatività, non una causa. | Il soggetto esiste prima della performance e la sceglie. |

Il ruolo del linguaggio e del corpo

Di particolare rilevanza nella teoria della performatività di genere è, secondo Butler, il modo con cui il linguaggio stesso si renda protagonista della scena. Il linguaggio non si limita a descrivere la realtà, ma contribuisce attivamente a crearla e darle forma. Questa idea si basa sulla teoria degli atti linguistici del filosofo J.L. Austin, secondo cui certe espressioni (come “ti dichiaro in arresto”) non descrivono un’azione, ma la compiono.

In Excitable Speech (1997) – testo della filosofa mai tradotto in italiano – Butler spiega come la sua teoria della performatività oscilli continuamente tra una concezione teatrale e linguistica, chiarendo come i due tipi di performatività tra corpo e linguaggio vadano ad intrecciarsi in ogni atto compiuto dall’individuo.

La filosofa americana sostiene che la forza degli atti performativi non derivi strettamente dai rapporti sociali già costruiti, ma dalla “recitazione” degli atti stessi. Butler sottolinea come il parlare sia un atto corporeo e, di come, questo intreccio tra performatività linguistica e teatrale renda il corpo stesso in grado non solo di agire, ma anche di cambiare il contesto che l’ha costruito in precedenza.

Esempi di performatività sovversiva

Un esempio lampante può essere la figura della butch, ovvero una donna lesbica che adotta modi e stili convenzionalmente associati alla mascolinità. La butch, secondo Butler, non imita semplicemente le norme della matrice eterosessuale, ma le disloca, attribuendogli performativamente un nuovo significato in un contesto differente, mettendo in discussione l’originalità e la naturalità del genere maschile eterosessuale.

Allo stesso modo, la pratica del drag (come nel caso delle drag queen) funziona come una parodia. Esagerando e mettendo in scena i codici della femminilità, il drag rivela che ogni genere è una forma di imitazione senza un originale. Mostra come la femminilità (e la mascolinità) non sia un’essenza naturale, ma un insieme di codici e atti ripetuti.

La teoria della performatività di genere di Judith Butler, quindi, mette in luce il modo in cui il genere stesso va a costruirsi nel tempo. Considerare quest’ultimo come una costruzione di norme ripetute nel tempo non significa negare la sua importanza, ma quanto più andare a comprendere il modo in cui esso viene prodotto e, potenzialmente, trasformato.

Fonte immagine in evidenza: Wikimedia Commons (foto di Taverna)

Articolo aggiornato il: 11/09/2025

One Comment on “Performatività di genere: la teoria di Judith Butler”