Nell’antica Grecia, i concetti di cosmogonia (origine dell’universo) e teogonia (origine degli dèi) sono strettamente intrecciati. Come affermò lo storico Erodoto, furono i poeti Omero ed Esiodo a dare ai Greci il loro pantheon, ordinando in un sistema coerente le tradizioni religiose preesistenti. La loro opera rappresenta il passaggio fondamentale dal racconto mitico (Mito) alla prima forma di riflessione razionale (Logos) sull’origine del cosmo e del divino.

Indice dei contenuti

La visione teocosmogonica in Omero: un universo già consolidato

Nei poemi omerici (Iliade e Odissea, IX-VIII sec. a.C.), il mondo divino è già strutturato e gerarchizzato, con Zeus a capo di un pantheon di dèi immortali che risiede sull’Olimpo. Le principali caratteristiche delle divinità omeriche sono:

- Antropomorfismo: Gli dèi possiedono aspetto, passioni e vizi umani. Come gli uomini, ricorrono a inganni, tradimenti e favoritismi, intervenendo direttamente nelle vicende umane, come durante la guerra di Troia.

- Universalità: Gli dèi hanno perso le loro connotazioni locali per assumere un carattere panellenico, valido per tutto il mondo greco.

- Immortalità: La loro eterna giovinezza è garantita dal nutrirsi di ambrosia e nettare.

Omero non si concentra sulla nascita degli dèi, ma li presenta come una forza agente in un mondo già ordinato. La sua opera fornisce il quadro di riferimento per tutta la mitologia successiva.

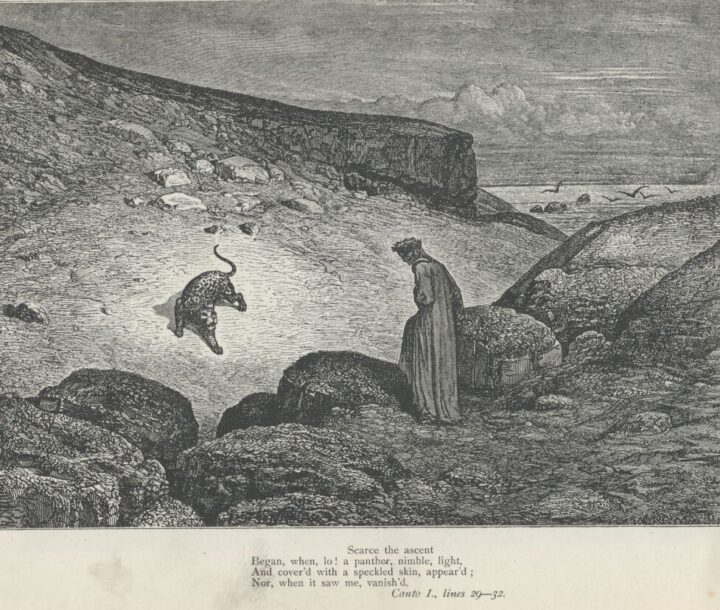

La Teogonia di Esiodo: la nascita ordinata del cosmo

A differenza di Omero, Esiodo, nella sua Teogonia (VIII sec. a.C.), si propone esplicitamente di narrare la genealogia degli dèi e l’origine dell’universo. La sua opera, come spiegato da fonti autorevoli come l’enciclopedia Treccani, è il primo tentativo di sistematizzazione del patrimonio mitico greco. Il racconto parte dal Caos primordiale, un baratro abissale dal quale emergono le prime entità divine: Gea (la Terra), il Tartaro (gli Inferi) ed Eros (l’Amore). Da Gea nasce Urano (il Cielo), e dalla loro unione discendono le generazioni divine. Il fulcro dell’opera è il mito della successione: ogni re divino è destinato a essere spodestato da suo figlio.

- Urano viene evirato e detronizzato da suo figlio Crono.

- Crono, per evitare la stessa sorte, divora i propri figli, ma viene sconfitto dal più giovane, Zeus, dopo una lunga lotta (la Titanomachia).

- Zeus interrompe il ciclo divorando la sua prima moglie, Meti (l’Astuzia), dopo aver saputo che da lei sarebbe nato un figlio più potente. In questo modo, Zeus assorbe l’intelligenza della sposa e instaura un ordine cosmico definitivo e stabile.

Omero ed Esiodo: due visioni a confronto

| Aspetto | Omero (Iliade, Odissea) | Esiodo (Teogonia) |

|---|---|---|

| Focus dell’opera | Le vicende degli eroi umani, in cui gli dèi intervengono. | La genealogia degli dèi e la creazione ordinata del cosmo. |

| Stato degli dèi | Un pantheon già formato, stabile e gerarchizzato. | Un mondo divino in formazione, segnato da lotte per la successione. |

| Funzione del racconto | Epica e narrativa: raccontare le gesta degli eroi. | Didascalica e profetica: spiegare l’ordine del mondo e rivelare la “verità”. |

L’eredità del mito: dalla narrazione alla filosofia

Omero ed Esiodo rappresentano il culmine del pensiero mitico greco. Il mito, per i Greci, non era una favola, ma un racconto fondativo che, attraverso un linguaggio allegorico, esprimeva verità profonde sull’origine del mondo e sul senso dell’esistenza. Esiodo, in particolare, si presenta come un poeta ispirato dalle Muse, un mediatore tra dèi e uomini che adempie a una funzione profetica. La sua Teogonia, primo tentativo di organizzare razionalmente il caos delle tradizioni orali, è considerata una tappa fondamentale nel passaggio dal Mito al Logos, aprendo la strada alla successiva speculazione filosofica dei Presocratici, che cercheranno di spiegare l’origine del cosmo non più attraverso la genealogia divina, ma tramite principi naturali.

Prof. Giovanni Pellegrino

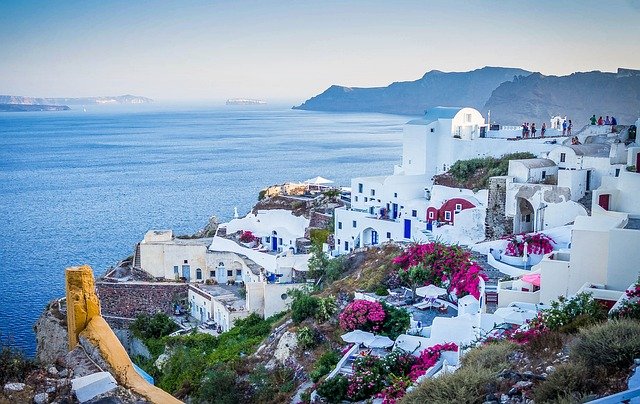

Fonte immagine per l’articolo sulla teocosmogonica: Pixabay

Articolo aggiornato il: 27/09/2025