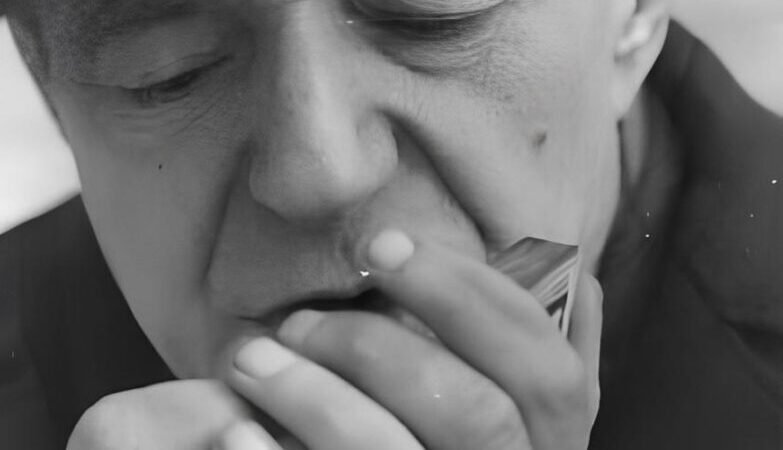

Umberto Saba e la psicoanalisi rappresentano un legame fondamentale per comprendere le esperienze umane e letterarie del poeta triestino. Fra il 1929 e il 1931, segnato da una profonda crisi nervosa, Saba intraprese un percorso terapeutico con il dottor Edoardo Weiss, psicoanalista e allievo diretto di Sigmund Freud. Questo incontro non fu solo una cura, ma divenne uno strumento decisivo per la sua creazione artistica, influenzando profondamente la sua poetica.

Indice dei contenuti

La terapia con Weiss: la psicoanalisi come strumento di conoscenza

La terapia con Weiss andò oltre il semplice tentativo di curare la nevrosi del poeta. Per Saba, la psicoanalisi divenne un mezzo per indagare la propria infanzia e i rapporti familiari, in particolare il conflitto tra due figure chiave: la madre, percepita come severa e repressiva, e la sua nutrice, Peppa Sabaz, fonte di calore e affetto. L’analisi guidata da Weiss gli permise di comprendere come l’assenza del padre e questa dualità femminile avessero lasciato un segno profondo nel suo equilibrio emotivo. In questa prospettiva, la poesia sabiana si affermò come lo strumento per narrare e dare un ordine a questi conflitti interiori.

Le influenze intellettuali: Freud e Nietzsche a confronto

Nell’opera di Saba si intrecciano le teorie di Freud e le intuizioni psicologiche di Nietzsche. Sebbene entrambi fondamentali, agirono su piani diversi. Saba riconobbe nel filosofo tedesco un precursore delle scoperte freudiane, capace di svelare il nucleo emotivo dell’esistenza.

| Influenza di Freud | Influenza di Nietzsche |

|---|---|

| Fornisce a Saba un metodo scientifico per analizzare l’inconscio, in particolare il complesso edipico e le dinamiche infantili. | Offre una visione filosofica sulla condizione umana, sull’accettazione del dolore e sulla coesistenza di istinti opposti. |

| Aiuta a dare un nome ai conflitti specifici della sua biografia (madre, padre, nutrice). | Introduce il dualismo tra Eros e Thanatos (amore e morte, desiderio e aggressione) come motore dell’esistenza. |

| La psicoanalisi diventa lo strumento per portare alla luce il materiale nascosto. | La filosofia nietzschiana ispira l’obiettivo morale della poesia: “Siamo profondi, ridiventiamo chiari”. |

Il risultato poetico: come la psicoanalisi emerge nei versi di Saba

Trieste, città natale di Saba, non è soltanto un luogo geografico, ma il palcoscenico dell’anima dove i conflitti interiori prendono forma. La psicoanalisi permise al poeta di vedere la sua città e le sue esperienze con occhi nuovi, trasformando il vissuto personale in simbolo universale.

| Tema Psicoanalitico | Manifestazione nella poesia |

|---|---|

| Il conflitto edipico e la scissione del cuore | Il cuore “scisso in due” tra la madre severa e la nutrice affettuosa diventa il simbolo della sua condizione esistenziale. Emerge in poesie come Il piccolo Berto. |

| L’empatia con il dolore universale (Eros e Thanatos) | In La capra, il belato dell’animale diventa simbolo della sofferenza comune a ogni essere vivente. Saba non descrive il dolore dall’esterno, ma vi si identifica. |

| Il contrasto tra repressione e desiderio | In Torrente, Saba rievoca la figura materna e le sue inquietudini, contrapponendole all’immagine di libertà e vitalità della lavandaia, che rappresenta l’eros e la vita non repressa. |

| La ricerca della “calda vita” | Trieste e i suoi luoghi umili (il porto, i caffè) diventano il teatro dove il poeta, sentendosi escluso, cerca un’identificazione con la vita semplice e autentica degli altri. |

La sintesi della poetica sabiana: la ricerca della “calda vita”

Il senso di isolamento ed estraneità, derivanti dalla sua condizione di ebreo, dall’assenza paterna e da un’infanzia complessa, alimenta la ricerca di una “calda vita”, un desiderio di comunione con gli altri esseri umani. Questo bisogno si traduce in un atto poetico che intreccia dolore e gioia, malinconia ed eros, raccontando l’umanità con una chiarezza disarmante. In Saba, la poesia diventa il luogo in cui si incontrano le tensioni della psiche e della realtà, trasformando il disagio personale in un atto di condivisione universale. Umberto Saba e la psicoanalisi rappresentano, in questo contesto, un capitolo fondamentale della sua biografia e la chiave di lettura per comprendere l’essenza della sua arte.

Fonte immagine: Di Federico Patellani – http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3g010-0025480/, Pubblico dominio, via Wikimedia Commons

Data di aggiornamento: 21 agosto 2025