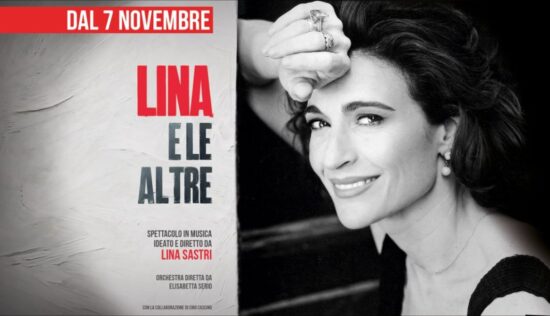

Lo scorso venerdì 8 novembre, alle ore 21, è andato in scena lo spettacolo in musica Lina e le altre al Teatro Sannazaro di Napoli, pensato e diretto dalla stessa Lina Sastri.

Uno spettacolo tutto al femminile

Il titolo dello spettacolo, Lina e le altre, trova la sua più evidente espressione scenica proprio in uno degli aspetti più peculiari dello show: la scelta di un’orchestra interamente al femminile, con la presenza di ben dodici donne tra i suoi elementi.

In scena le musiciste sono: Giustina Gambardella alle percussioni, Elisabetta Saviano alla batteria, Elisabetta Pasquale al basso, Katia Schiavone alla chitarra e Francesca Masucci al violino.

Un viaggio tra musica, poesia e racconto

Lina e le altre ha come punti nevralgici il racconto partenopeo e la canzone napoletana, ma non si limita al suo scenario più immediato, osando spingersi oltre e concedendosi numerose e piacevoli tappe lungo il suo articolato iter con brani della tradizione canora italiana e latina. Questi ultimi sono ballati e interpretati da una Sastri nel pieno della sua forma, caliente, scoppiettante e sensualmente ammiccante, che interrompe il suo percorso, di tanto in tanto, con suggestivi e iconici angoli di poesia (Medea), micro-racconti personali (La casa di Ninetta) e, poco prima del calo del sipario, anche con la lettura di una lettera commossa a un compianto Eduardo De Filippo. La pièce inizia con l’Inno alla Madonna del Carmine, a cui segue la Leggenda del lupino; arrivano poi L’addio, Canzone appassiunata e l’immancabile Tammurriata nera. Si susseguono, ancora, Marruzzella e ‘O sole mio, e, prima di chiudere, Bammenella, Lily Kangy, Reginella, concludendo con 4/3/1943, tributo a Lucio Dalla, poi Terra mia e Anna verrà, omaggio al grande Pino Daniele. Infine, il dono al pubblico di un inaspettato Abbracciame.

Il “teatro-canzone”: la formula alla base dello spettacolo

La direzione musicale di Lina e le altre è curata da Elisabetta Serio e dal maestro Ciro Cascino, mentre la sua produzione è firmata da Ag Spettacoli. Tale messa in scena è il risultato di uno studio lungo e impegnativo, durato numerosi anni, che ha avuto come protagonisti il suono e il teatro. Un’indagine nella quale il verbo, il ritmo e la danza si sono spesso avvicendati, confusi e, talvolta, sono arrivati a contaminarsi tra loro, generando così un format originale fondato proprio dalla partenopea tempo fa: ci si riferisce alla sua fortunata e prolifica formula del “teatro-canzone“.

Il verdetto finale: un successo per Lina e le sue “sorelle”

Di certo non sorprende che la prima di Lina e le altre, come per le opere precedenti di questa grande figura creativa poliedrica, abbia esibito una immensa Lina Sastri, a conferma, ancora una volta, della grande fama mondiale di artista popolare e di abile comunicatrice. Un enorme plauso va, per concludere, alle “sorelle” di Lina (chiamate da lei stessa in tal modo): ossia, alle capaci musiciste che l’hanno accompagnata e affiancata in questa nuova avventura tutta color “rosa”.

Fonte immagine: ufficio stampa