Il teatro ha da sempre influenzato il pensiero e la cultura generale degli spettatori. Sin dall’antica Grecia fino al teatro contemporaneo gli attori danno vita a delle forme variegate di sprazzi di immaginazione quotidiana con un fine, un messaggio da poter celare dietro una forma d’arte tanto antica.

Il teatro, come detto in precedenza, si fonda nell’antica Grecia; oltre ad essere una forte fonte d’intrattenimento, divenne esclusiva per un determinato tipo di spettatori, ovvero l’alta classe nobiliare. Naturalmente, allora l’arte era concepita come qualcosa di prestigioso e solo appannaggio delle classi alte, ma con il passare degli anni ha raggiunto una dimensione più comune e “pubblica”.

Il teatro subisce un forte cambiamento nell’epoca che definiamo come “teatro contemporaneo”: non ha più un’accezione d’élite ma diventa ben presto fruibile a tutti. La caratteristica principale del teatro contemporaneo è quella di porre lo spettatore, privo di esperienza e cultura teatrale, di fronte ad una riflessione tramite riproduzioni di scene immaginarie. Le opere contemporanee più “drastiche” si hanno agli inizi del Novecento, forte periodo di espansione tecnologica e allo stesso tempo luogo di nuovi fermenti d’idee che conducono ad opere come quelle di Bertolt Brecht, o al teatro dell’assurdo di Samuel Beckett.

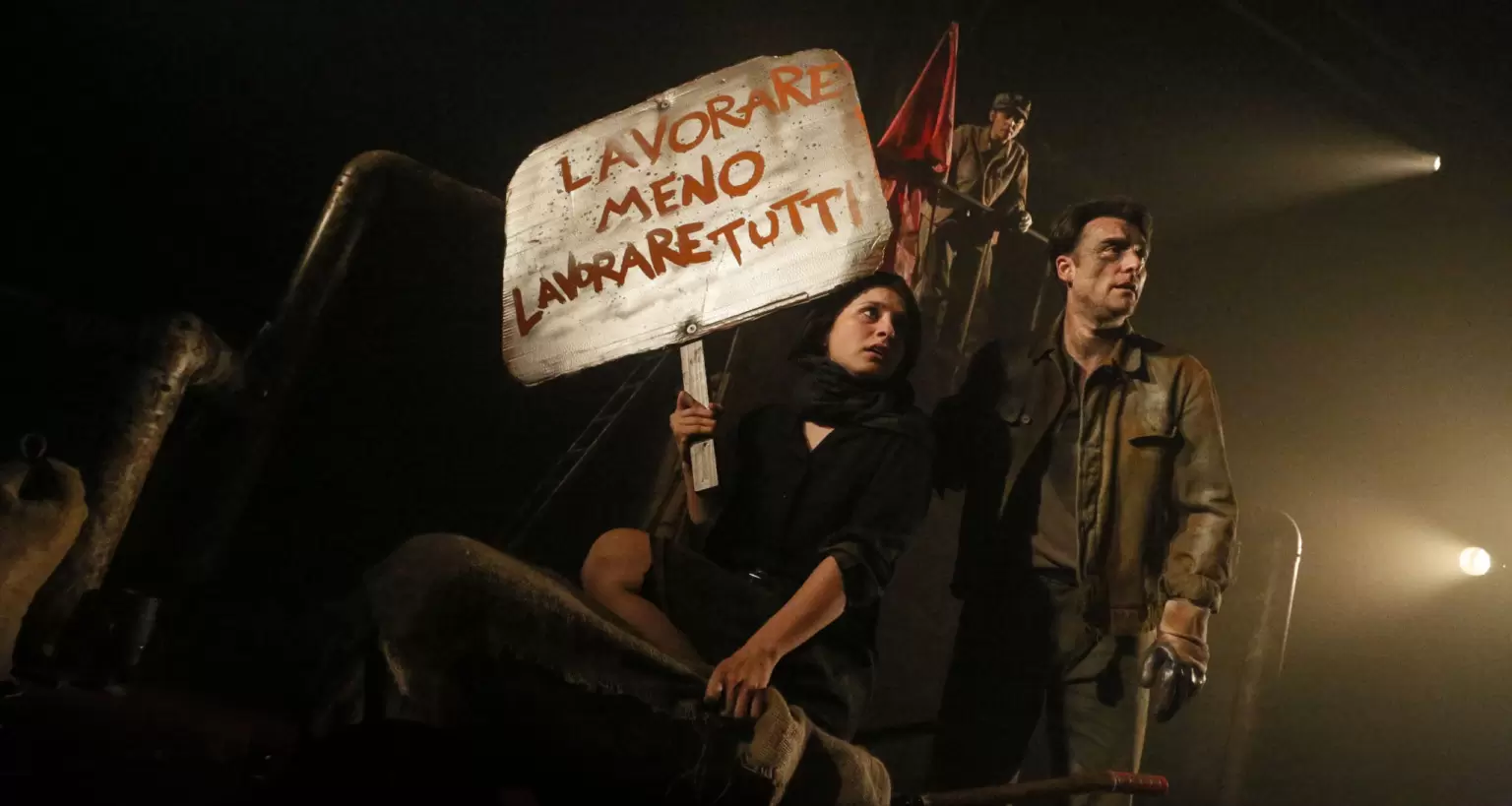

I due artisti citati sono l’espressione del teatro contemporaneo e di come esso possa dare dimostrazione del comportamento di un’epoca. Il primo, Bertolt Brecht, viene spesso citato per la sua continua mutazione dei testi. Di fatto, si affermava che Brecht riscrivesse spesso le sue opere, le riprendesse e ne formulasse nuovi dialoghi e nuove forme di rappresentazione, poiché il suo lavoro era ritenuto sempre incompleto e transitorio verso le nuove epoche. La tipologia di dialogo, in linea con l’opera e la sceneggiatura, non rendeva possibile allo spettatore l’immedesimarsi nei protagonisti e nei loro dialoghi. Guardando l’opera si aveva la percezione superficiale di osservare qualcosa di ben lontano dalla quotidianità; ma solamente prestando attenzione alle battute si riesce a trarre un’interpretazione tramite i “messaggi tra le righe”.

Tra le opere di teatro più famose di Brecht possiamo trovare Lebens des Galilei, La vita di Galilei, dove lo scienziato italiano ha interesse nell’evitare l’Inquisizione della Santa Sede. Questa opposizione della Santa Sede alle scoperte scientifiche si rifà un po’ al periodo della prima stesura del testo, che avvenne durante l’esilio in Danimarca: nel frattempo veniva riportata la notizia della scissione dell’atomo di uranio del fisico Otto Hahn, che ha subito incontrato il contrasto dell’opinione pubblica, e da lì Brecht ha l’idea di costruire la sua opera intorno ad una scoperta scientifica che desta scalpore e opposizione nella società com’era stata quella di Galileo.

Sulla stessa tematica, un secondo autore riprende l’argomento di scissione tra scienza e società, il drammaturgo norvegese Henrik Ibsen. Egli dà il suo contributo con l’opera teatrale En Folkefiende, Un nemico del popolo; l’opera, in chiave differente, narra la storia di un sindaco di una piccola cittadina e di suo fratello, uno scienziato, che scopre che le terme in costruzione nella città avrebbero portato i cittadini a fare bagni in acque non chimicamente sicure. Si ha lo specchio di una società in cui la domanda che ci si pone è, meglio morire per un agente esterno presente nell’acqua, o morire senza impiego?

Di fatto, anche se l’opera teatrale risale al 1800, sono temi sempre presenti in varie società dove il teatro contemporaneo si fa portavoce delle problematiche e degli argomenti quotidiani: quasi si potrebbe paragonare alla chiave d’interpretazione più recente, ad esempio, delle commedie partenopee e dei classici del presente, con protagonisti quali Izzo e Salemme.

Fonte immagine: Freepik