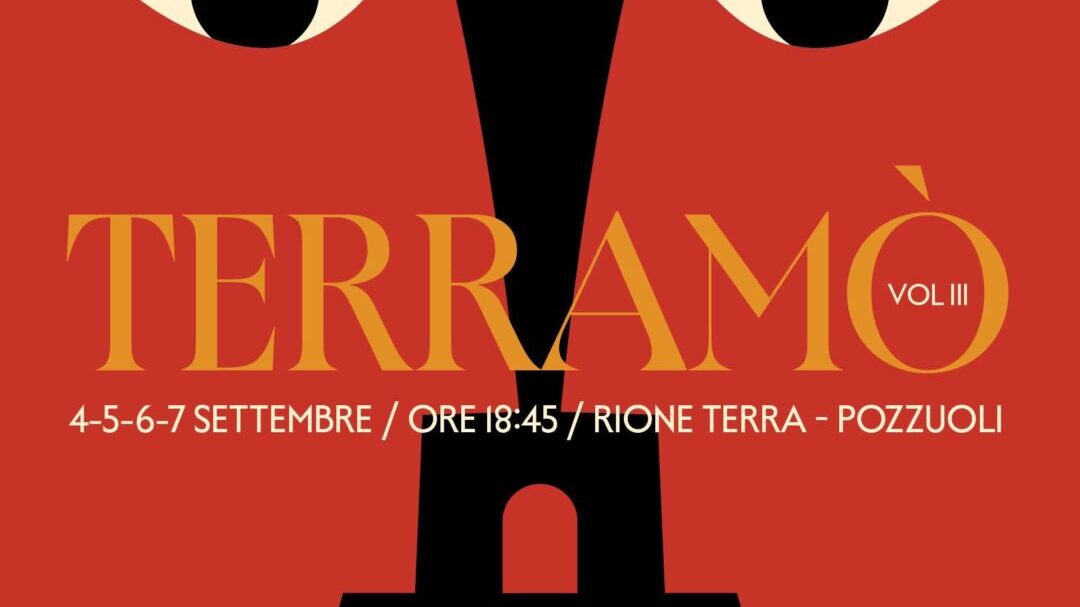

Nei Campi Flegrei, dove la storia si fonde con l’attualità, torna in scena “Terramò Vol. III”. Lo spettacolo di e con Pako Ioffredo, affiancato da Demi Licata, Giorgio Pinto e Ingrid Sansone, andrà in scena dal 4 al 7 settembre nella cornice del Rione Terra di Pozzuoli. La produzione, a cura di Cantiere Teatrale Flegreo/Enart – Compagniemia, si avvale della musica e della voce di Pino Ruffo, dei costumi di Antonietta Rendina e della cura tecnica di Paolo Visone.

In un momento storico in cui i temi dell’identità e dello spopolamento tornano al centro del dibattito, lo spettacolo offre una profonda riflessione su come il legame con le proprie radici possa resistere alla distanza e all’oblio. Il racconto si immerge nelle storie e nei ricordi del Rione Terra, un luogo che ha segnato l’identità di un popolo, incarnando un forte senso di appartenenza oggi frammentato. Attraverso il dialetto puteolano, lo spettacolo si fa portavoce di una memoria collettiva spesso dimenticata.

Il progetto della compagnia si muove tra l’Italia e la Francia, in un movimento che rispecchia la stessa natura flegrea, una terra che incita allo spostamento, dove l’esilio diventa un atto di creazione e rigenerazione. Questa visione, che Ioffredo porta avanti da anni, trova una profonda risonanza nella collaborazione con Daniel Pennac e Clara Bauer.

Per l’occasione, abbiamo intervistato in esclusiva il regista e autore dello spettacolo, Pako Ioffredo.

Il Rione Terra è il centro simbolico e reale dello spettacolo: cosa significa per lei riportare in scena, attraverso il teatro e la musica, una memoria collettiva che rischiava di perdersi dopo lo spopolamento degli anni Settanta?

L’idea di raccontare le storie del Rione Terra nasce prevalentemente dai racconti, i ricordi, le storie in puteolano ascoltate in famiglia, nasce dall’amore profondo per la mia terra e certamente dalla rabbia nel vedere dimenticati e calpestati nel tempo, pezzi importanti di memoria storica. Per “memoria” intendo non soltanto quella legata al meraviglioso patrimonio archeologico ereditato dal tempo ma soprattutto a quella più strettamente connessa alle abitudini, alle credenze, al modus vivendi di un popolo che fino agli anni settanta, ovvero fino alla grande crisi bradisismica e la dismissione delle fabbriche, riusciva ad incarnare un sentimento identitario, “sentimento” oggi frammentato, nei diversi quartieri periferici, dislocati, lontani, che oggi cercano invano di dialogare.

In Terramò Vol. III il dialetto puteolano assume un ruolo centrale: quanto è importante, secondo lei, usare la lingua materna per dare voce alla memoria e all’identità di un popolo?

Il dialetto puteolano è una variante della lingua napoletana con delle connotazioni proprie singolari, in particolare nella fonetica, che risulta talvolta molto diversa dal napoletano. Pozzuoli era un movimentato porto commerciale, ed il suo dialetto, un misto di più idiomi, da gente proveniente da diverse parti del mondo. Da ciò probabilmente, nacque la necessità di usare un linguaggio che fosse frammisto di vocaboli e fonemi vari comprensibili a tutti, insomma, in sintesi una specie di primordiale “esperanto” di casa nostra. Il Puteolano ha una enorme varietà di vocaboli strani che lo formano, che cambiano a seconda delle zone di provenienza di chi lo pronuncia; infatti la caratteristica più singolare di questo dialetto è la particolare inflessione che varia non solo per ceto sociale ma anche da quartiere a quartiere, riuscendo ad essere a volte quasi incomprensibile per gli stessi abitanti. Il suono infatti può essere più aspro o più dolce, più lungo o più tronco ‘a seconda dell’intenzione. Potremmo avere quindi la stessa parola pronunciata in modo differente es.: Mareonn… (stupore) o Maronne! (vocativo). Sono in pochi ormai, coloro i quali parlano il dialetto puteolano vero.

“La lingua di Pozzuoli sfugge all’italianizzazione forzata della televisione e agli input dell’era global. I vocianti pescatori e gli eredi del Rione Terra si intendevano foneticamente con muti troncamenti sillabici e frasi idiomatiche, che conferivano ai dittonghi puteolani un tono unico e uno stile di nobili ascendenze. Mentre l’italiano di matrice televisiva a partire dagli anni Cinquanta si modellava su un realismo dialettico manierato e falso, che lo rendeva meccanicamente retorico e ipocritamente unitario, il granitico dialetto puteolano è sempre vivo, forse spinto da endogeno bradisismo linguistico quasi Serapeo millenario, quasi isola di Pasqua nell’oceano della dimenticanza massificata, quasi misteriosa e gigantesca scultura in pietra della stessa isola, icona di un’abissale divinità, tuttora indistruttibile: la facoltà di esprimersi e comunicare con i suoni tradizionali della propria storia”.

Il maestro Roberto De Simone dalle pagine del Mattino

Lo spettacolo si muove tra intimità e universalità, tra radici locali e respiro europeo: in che modo la collaborazione internazionale (con Pennac, Bauer e altri) ha arricchito questa visione di “esilio come creazione”?

LO SPETTACOLO si propone infatti di entrare negli strati più intimi della popolazione che un tempo abitava il Rione Terra. I luoghi dove cresciamo, da dove veniamo, ci plasmano, influiscono su di noi fino al nostro essere più profondo, contribuiscono a renderci quelli che siamo, a forgiare la nostra identità. Questo è stato chiaro in me grazie al fantastico incontro con la meravigliosa persona e il grande maestro, amico Daniel Pennac: raccontarmi a lui, chi ero, da dove venivo, le storie che conoscevo, le mie paure, la mia fragilità, i miei affetti e soprattutto quel fazzoletto di terra e mare che è la mia città, Pozzuoli, con una lingua antica dalla musicalità unica, mi ha fatto sentire ancora più forte l’emozione che accompagna l’esilio, qualunque esso sia. Ed è stato proprio Daniel Pennac ad indurmi a scrivere “Terra” il mio primo testo teatrale, da cui ho tratto i tre volumi di Terramò. Quest’ultimo infatti si propone di evidenziare il tema dell’esilio, dello stupore ad esso legato e della ricerca per le terre, forse solo apparentemente perdute. Da qui l’idea di raccontare le difficoltà di giovani attori del Sud, il rapporto con il proprio esilio interiore, i sogni e le possibilità. Sono partito dalla mia terra alla ricerca di nuove esperienze e ho visto gratificare il mio talento, ma ogni volta che mi allontanavo le mie radici mi seguivano. Daniel è rimasto così incuriosito dal racconto di quei luoghi e di quel popolo che non ha resistito a recarsi personalmente: l’ho invitato nella mia città e l’ho fatto passeggiare per i luoghi a me cari raccontandogli tutte le storie che l’animano. Sono cresciuto a Pozzuoli nei quartieri popolari di Rione Toiano e Monterusciello. Probabilmente è lì che ho conosciuto e amato il primo teatro, quello che respiri per strada. Durante il liceo questa passione iniziava a farsi sentire. Ero un ragazzo scisso tra la passione per il calcio e quella per il teatro. All’età di 14 anni, dopo aver partecipato ad un laboratorio teatrale scolastico, decisi di intraprendere un corso di teatro promosso dalla provincia di Napoli per le aree a rischio. In quella occasione ebbi la fortuna di incontrare il grande Mario Santella che mi fece letteralmente innamorare del mestiere dell’attore e debuttare nel famoso “Spazio Libero” del Parco Margherita. Di lì a poco presi parte a una scuola di recitazione a Pozzuoli condotta da Nando Paone e Cetty Sommella per tre bellissimi anni. Il successivo passo fu riuscire ad essere selezionato per il corso di Alta Formazione “Formazione Scena” in occasione del quale ebbi la fortuna di incontrare i maestri della scena Europea. Da Teatri Uniti a Peter Brook, dal Théâtre du Soleil di Ariane Mnouchkine a quello di sperimentazione come il Teatro Nuovo e Galleria Toledo di Napoli. Maestri con esperienze diverse che hanno coltivato il mio gusto artistico, fondendo alla tradizione della scena Napoletana, quella Europea d’avanguardia. Dopo la formazione cominciai subito a lavorare, la vera scuola credo si faccia praticando: tra i tanti registi ricordo quelli che hanno avuto su di me maggiore impatto: Santella, Martone, Carpentieri, Moscato, Saponaro, Zeldin, Ronconi, Gelardi… Poi quindici anni fa l’incontro con la mia regista e amica Clara Bauer e comincia un sodalizio artistico Italia – Francia che resiste tutt’ora e che mi ha portato a calcare le maggiori scene Italiane ed Europee.

In un presente segnato da crisi, spostamenti e perdita di punti di riferimento, quale messaggio spera che il pubblico porti con sé uscendo da Terramò Vol. III?

Quando abitavo a Pozzuoli ero sempre arrabbiato per come veniva trattata la mia città, non molto tempo fa c’era un cartello all’uscita della tangenziale, quando da Napoli si arrivava a Pozzuoli si poteva leggere: Pozzuoli zona di relax e tempo libero. Questa frase mi ha sempre turbato al punto da pensare che la città fosse solo zona di svago e di consumo futile. Del resto, a pensarci, Pozzuoli è particolarmente frequentata per i suoi ristoranti e per la movida notturna, quasi a dimenticare l’immenso patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico che riserba ai pochi e attenti estimatori. Terra di lavoro per i nostri nonni, che forgiò umanità e pensiero critico, terra da cui andar via oggi per i tanti, troppi, giovani che non trovano lavoro. Oggi la vediamo in una forma estetica a tratti entusiasmante, ritoccata da “bravissimi” chirurghi che hanno rifatto strade e le facciate dei palazzi, ma credo che non abbia ancora ritrovato la sua vera identità di città mondo. Spero che il pubblico all’uscita dello spettacolo abbia uno scatto d’orgoglio e sia animato da una feroce tenerezza verso tutto quello che gli appartiene.

Progetti per il futuro?

I prossimi lavori saranno a Parigi e in giro per la Francia con l’altra mia famiglia teatrale. Un nuovo testo per un nuovo progetto teatrale sta per nascere speriamo per l’anno venturo. Il mio sogno però sarebbe quello di riuscire a realizzare uno spazio d’arte per i ragazzi e gli abitanti di Monterusciello e Toiano. La nostra Associazione Cantiere Teatrale Flegreo dopo 14 anni di attività sul territorio Flegreo merita una casa permanente.