Il sepolcro di Maria d’Ungheria è un monumento funebre eseguito nel 1325 da Tino di Caimano e Gagliardo Primario, conservato nella chiesa di Santa Maria Donnaregina di Napoli.

Durante i lunghi anni del Medioevo, Napoli fu conquistata e governata dalla regale stirpe degli Angioini. Maria d’Ungheria, consorte del Re Carlo II D’Angiò, fu il simbolo dei legami storici tra Italia e Ungheria. Contribuì a rendere Napoli uno dei principali centri di irradiazione della cultura del suo tempo e la sua visione ci ispira ancora oggi. Ebbe ben quattordici figli, grazie si quali il potere della dinastia francese degli Angioini si diffuse dalle terre della Polonia a quelle dell’Albania, dell’Ungheria, del Mediterraneo e della Grecia. La regina Maria, andata in sposa a tredici anni, è una giovane tenace, temeraria e potente, che si prodiga e protegge i propri cari, ma dal 1300 si allontana dagli avvenimenti politici per dedicarsi attivamente alla fede religiosa, occupandosi di alcune fondazioni e conducendo una vita consacrata alla preghiera tra le clarisse dell’antico monastero di Donnaregina, dove erano presenti dal XIII secolo, e costituivano un luogo importante per la comunità cristiana. A seguito del terremoto del 1293, dopo i numerosi danni subiti, fece ricostruire il complesso conventuale delle monache clarisse e la chiesa di Santa Maria Donnaregina a Napoli, dove fu collocato poi il sepolcro di Maria D’Ungheria.

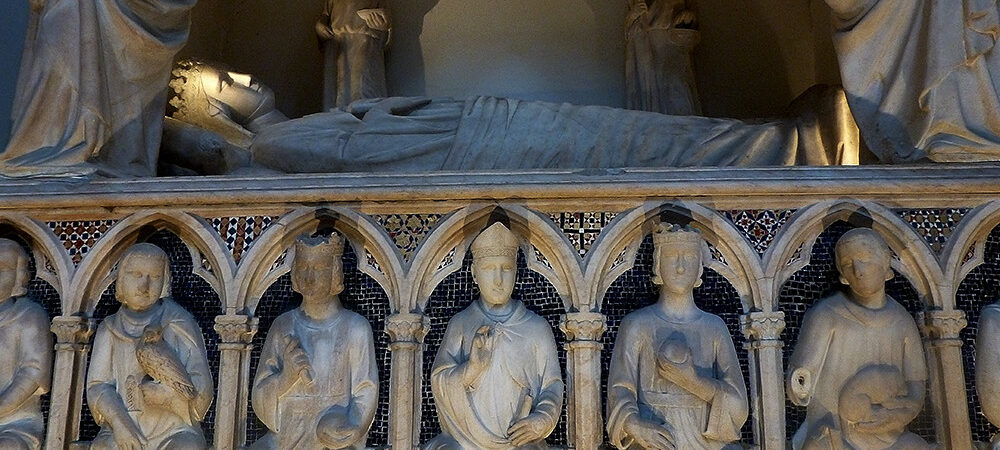

Il sepolcro di Maria D’Ungheria è considerato uno dei monumenti sepolcrali più famosi dell’Europa medievale. Abbiamo detto essere stata eseguita intorno al 1325–1326 dallo scultore sienese Tino di Camaino, per la chiesa di Donnaregina a Napoli. L’immagine del sarcofago fu concepita per dare particolare enfasi alla fecondità della regina: le statue rappresentano la progenie di Maria D’Ungheria, di cui il primo genito, Carlo Martello, ereditò da lei la corona del Regno d’Ungheria. L’epigrafe frontale del monumento funerario aveva a sua volta lo scopo di sottolineare l’esistenza di Maria come figlia di un re (Stefeno V d’Ungheria), moglie di un re (Carlo II d’Angiò) e madre di un re (Roberto). La tomba napoletana della regina ungherese divenne uno degli strumenti culturali usati per rafforzare le relazioni tra l’Italia di Mussolini e l’Ungheria dell’ammiraglio Horthy. Il riconoscimento dei resti della regina Maria, insieme al conseguente riarrangiamento della tomba nella chiesa medievale di Donnaregina, recentemente restaurata al suo antico splendore da Gino Chierici, offrì l’opportunità di riportare alla luce le premesse storiche delle relazioni politiche tra le due nazioni.

Analizzando a fondo il sepolcro di Maria D’Ungheria, notiamo che sulla fronte e sui lati del sarcofago, erano stati disposti i figli della regina, con al centro Ludovico, vescovo di Tolosa, affiancato da Carlo Martello, re d’Ungheria, e da Roberto d’Angiò, re di Gerusalemme e Sicilia. L’epigrafe, dove Maria era stata definita Ierusalem, Siciliæ Hungariæque regina, marcando il suo triplice titolo regale, era stata redatta in maniera tale da porre in evidenza i tre pilastri genealogici della sua biografia, cioè il suo esser stata figlia del re Stefano V d’Ungheria, sposa del re Carlo II d’Angiò, e soprattutto madre del re Roberto d’Angiò. Seminascosta dalle cortine tenute dagli angeli, in una sorta di pudore, emana ancora una rilevante autorevolezza. Accanto al suo corpo disteso sul sepolcro due diaconi portano l’aspersorio e il turibolo per darle l’estrema unzione. Infatti, ancora la si può vedere, dietro i pizzi gotici che decorano l’arco ogivale, inginocchiata con umiltà decorosa e il saio francescano davanti alla Madonna per offrirle insieme agli angeli, la chiesa e la sua corona.

Il sepolcro di Maria D’Ungheria è certamente il vero prototipo delle tombe angioine con tabernacolo gotico a parete, sarcofago retto da virtù cariatidi, arca scolpita con figura distesa dietro cortine aperte da angeli e Madonna o Cristo benedicente a cui la figura defunta viene presentata, formula che si riscontra da quel momento anche in tanti altri monumenti dei nobili di tutto il regno.

Fonte immagine in evidenza: Archivio personale