Brunetto Latini e Dante Alighieri sono due figure cruciali della letteratura italiana, vissute nel cuore della Firenze del Duecento in un contesto politico e culturale tra i più vivaci del tempo. Il loro legame e la figura del maestro Latini sono stati consegnati all’immortalità dallo stesso Dante che, all’interno della Divina Commedia, gli dedica dei versi tra i più belli e toccanti (ma anche più discussi) del suo magistrale componimento.

Chi era Brunetto Latini

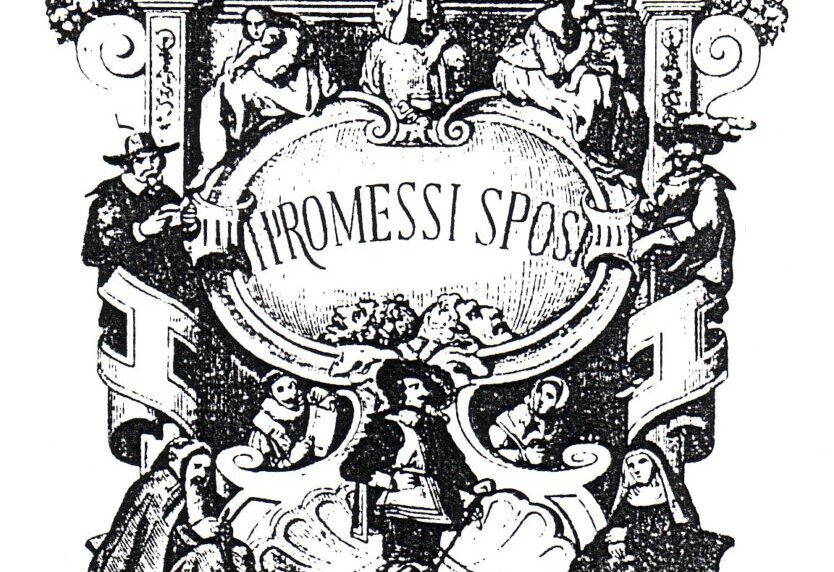

Ser Brunetto Latini è stato uno tra i personaggi più poliedrici del suo periodo: nato a Firenze attorno al 1220 fu un uomo di grande cultura, un intellettuale cosmopolita e uno dei principali rappresentanti della tradizione comunale fiorentina. Ricoprì importanti cariche pubbliche in un’epoca travagliata dalla lotta tra Guelfi e Ghibellini. La sua carriera politica lo portò all’esilio in Francia dopo la battaglia di Montaperti (1260), quando i Ghibellini presero il controllo di Firenze. Durante il periodo di esilio, durato circa sette anni, Latini, oltre ad esercitare la sua professione di notaio, si dedicò alla pratica dei volgarizzamenti di classici latini e addirittura scrisse, in prosa francese, un’enciclopedia, il Trésor (i “Livres dou Trésor”, tradotti presumibilmente in volgare da Bono Giamboni con il titolo “Tesoro”), che, in tre libri, affrontava tematiche di teologia e filosofia naturale, morale, retorica e politica. In questo periodo scrisse anche la sua composizione più significativa, il Tesoretto, poema allegorico di quasi tremila settenari a rima baciata. Il racconto inizia con la presentazione di Brunetto che vaga smarrito in una selva, dopo la sconfitta di Montaperti; si imbatte quindi nella personificazione di Natura e Vertude che gli illustrano la composizione del mondo e i modelli di comportamento cortesi; il poema si interrompe nel momento in cui ser Brunetto incontra il geografo antico Tolomeo. Latini in Francia compose anche il Favolello, un poemetto in settenari sul tema dell’amicizia indirizzato a Rustico di Filippo. Al suo ritorno in Italia, possibile grazie ai cambiamenti politici conseguiti alla Battaglia di Benevento, Brunetto fu riabilitato e risarcito del torto subito e rientrò in attività, sia politica che letteraria. Tra il 1269 e il 1279 Brunetto Latini divenne un personaggio di un’influenza tale che ad oggi a malapena si trova, nella storia di Firenze, un avvenimento pubblico importante a cui il maestro non abbia partecipato e continuò ad essere attivo anche in età avanzata, fino alla sua morte avvenuta nel 1294.

Brunetto Latini e Dante Alighieri: il maestro e l’allievo

Nella sua attività di insegnamento di retorica e filosofia, Brunetto Latini avrà tra i suoi allievi il giovane Dante Alighieri. Dante che, nel suo periodo di studio e formazione, si legherà da una parte alla figura autorevole e quasi paterna di ser Brunetto e dall’altra al grande amico della giovinezza Guido Cavalcanti. Latini non fu soltanto un maestro per il giovane poeta, ma anche un modello di cittadino impegnato, un intellettuale che univa alla sapienza letteraria l’azione politica. Questa duplice dimensione della figura di Latini non poteva che affascinare il giovane Dante, che a sua volta nel corso della sua vita ma anche delle sue opere, cercò di unire cultura e impegno civile. Il Tesoro e il Tesoretto sono stati certamente degli strumenti preziosi per il giovane Dante che si preparava a essere non solo poeta, ma anche uomo pubblico in una Firenze turbolenta e divisa.

L’incontro nell’Inferno tra Dante e ser Brunetto

Questi sono stati i motivi per cui Dante ha dedicato un episodio memorabile raccontato con dei versi assolutamente incantevoli al suo maestro nella Commedìa. L’incontro avviene nel XV canto dell’Inferno, tra i sodomiti. Qui Dante e Virgilio percorrono il terzo girone del settimo cerchio, dove sono puniti coloro che violarono la natura e, secondo l’interpretazione tradizionale, coloro che commisero peccati contro natura, come la sodomia. I dannati qui sono costretti a camminare senza sosta su una landa sabbiosa e infuocata sotto una pioggia di fuoco: secondo la legge del contrappasso quindi se in vita hanno deviato dall’ordine naturale, qui subiscono una punizione che colpisce il loro corpo, costringendoli ad un’azione innaturale, ovvero camminare senza sosta sotto il fuoco. Così, mentre Dante e Virgilio camminano su un argine rialzato rispetto ai dannati, ser Brunetto riconosce Dante e lo tira per la veste, sorpreso di vederlo nel regno dei morti. Nonostante il contrappasso costringa le anime a muoversi senza sosta, i due hanno un breve colloquio, durante il quale Brunetto profetizza a Dante il suo esilio da Firenze. Quando Dante scorge Brunetto tra le anime dannate, la sua reazione è di grande rispetto e affetto, china il capo in segno di riverenza. Si rivolge a lui con parole di straordinaria gratitudine e gli esprime apertamente il suo debito morale e culturale. Per Dante, Brunetto è il maestro che gli ha insegnato l’arte della parola e, soprattutto, la strada per la gloria immortale, che passa attraverso la poesia, la virtù e l’impegno. L’immagine che ci restituiscono questi versi è quella di un legame profondamente umano e carico di riconoscenza.

Perché Dante colloca Brunetto all’Inferno?

Il motivo per il quale Dante inserisce il suo maestro, il suo punto di riferimento nell’Inferno è, ancora oggi, uno dei punti più dibattuti dagli studiosi del grande poeta fiorentino. L’interpretazione più avvalorata è che Latini si trovi tra i sodomiti per una colpa di natura sessuale, considerata molto grave dalla morale cristiana medievale: l’omosessualità. L’omosessualità di Brunetto Latini è però presunta o comunque riconducibile a delle dicerie del periodo e questo può essere confermato dal fatto che il maestro abbia sempre rivestito cariche pubbliche importanti fino a tarda età e non esistono prove storiche che sia stato accusato di simili pratiche. Quindi perché Dante si assume la responsabilità di svelare un aspetto della vita del suo maestro così privato? Molto probabilmente quella della sodomia è solo la motivazione formale, quella eticamente dovuta in coerenza alla teologia cattolica. In quest’ottica, secondo alcune interpretazioni, la colpa di Brunetto è una colpa “intellettuale”: l’aver anteposto la gloria terrena, la fama mondana alla vera beatitudine cristiana. La sua incessante corsa tra le fiamme rappresenterebbe la vanità delle ambizioni umane, la sterilità della sapienza che non è finalizzata a Dio ma alla gloria personale. Un ulteriore elemento che induce a questa lettura è il fatto che Dante non manifesta alcun disprezzo nei confronti di Brunetto: al contrario, gli mostra affetto e devozione, ma non rinuncia a collocarlo tra i dannati, perché la giustizia divina è inflessibile. La figura di Latini diventa così simbolo di una generazione di intellettuali laici e attivi nella politica, che hanno contribuito a elevare la cultura cittadina ma che, agli occhi del poeta cristiano, non hanno saputo orientare la propria vita verso la vera meta ultraterrena. Il ritratto che Dante fa di Brunetto è dunque complesso e profondamente umano: un uomo di grande valore, maestro di saggezza e di virtù civili, ma anche segnato da un limite, da una fragilità che lo ha condotto alla dannazione.

Brunetto Latini e Dante Alighieri: conclusione

Nonostante la severità morale che Dante riserva al suo maestro, il poeta chiude la vicenda dell’incontro con dei versi carichi di profondo affetto e rispetto che rendono a ser Brunetto la dignità che conserva anche nell’Inferno:

“Sieti raccomandato il mio Tesoro, /nel qual io vivo ancora, e più non cheggio” / Poi si rivolse, e parve di coloro /che corrono a Verona il drappo verde /per le campagne; e parve di costoro / quelli che vince, non colui che perde. (v. 119-124)

In queste ultime terzine del XV Canto dell’Inferno Brunetto Latini raccomanda a Dante il suo Tesoro (la sua enciclopedia in francese) nella quale lui vive ancora perché è ciò che gli sopravvive dopo la morte e non gli chiede altro, solo che ciò che ha scritto continui a vivere, ad essere letto ed apprezzato. Poi si gira e riprende la sua corsa e qui Dante lo paragona ai corridori del “drappo verde” che si svolgeva a Verona: è l’immagine di una gara in cui Brunetto è colui “che vince, non colui che perde”. Con quest’ultima immagine Dante restituisce dignità e nobiltà al maestro Brunetto Latini e consegna lui e il suo Tesoro all’immortalità.

Fonte immagine: Pixabay (https://pixabay.com/it/users/daniram90-18132404/)