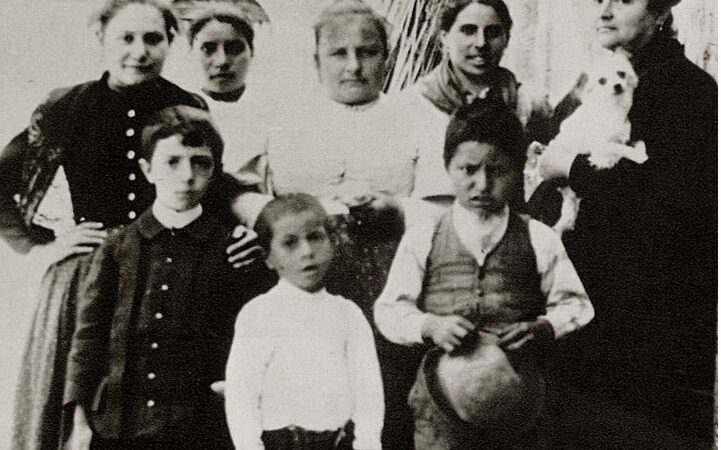

I Malavoglia, pubblicato nel 1881, è l’opera più celebre di Giovanni Verga, nonché la più rappresentativa della poetica del verismo, movimento letterario sviluppatosi in Italia nella seconda metà del XIX secolo. Il romanzo, insieme a Mastro-don Gesualdo, La duchessa di Leyra, L’onorevole Scipioni e L’uomo di lusso, appartiene al cosiddetto Ciclo dei vinti. Questo ambizioso progetto, rimasto incompiuto, prevedeva la stesura di cinque romanzi, ciascuno dedicato a rappresentare, a un diverso livello della scala sociale, la lotta per l’esistenza e il fallimento di chi cerca di migliorare la propria condizione. I “vinti” sono coloro che, pur mossi da nobili ideali o dal semplice desiderio di progresso economico e sociale, vengono inesorabilmente schiacciati dal destino e da un meccanismo sociale spietato. Ne I Malavoglia l’autore narra le sfortunate vicende della famiglia Toscano, che abita nel piccolo borgo di pescatori di Aci Trezza, conosciuta da tutti con il soprannome antifrastico di Malavoglia, che allude alla loro instancabile laboriosità.

Indice dei contenuti

- I romanzi del Ciclo dei vinti: un progetto incompiuto

- I Malavoglia: il naufragio di una famiglia siciliana

- Alfio e Mena: un amore impossibile tra onore e povertà

- Mastro-don Gesualdo: l’ascesa sociale e la sconfitta interiore

- La “roba” contro l’amore: il sacrificio dei vinti

- La tecnica narrativa di Verga: regressione e impersonalità

- Verismo e naturalismo: due sguardi sulla realtà a confronto

- Il pessimismo verghiano e la denuncia sociale

- Consigli pratici: visitare Aci Trezza sulle orme dei Malavoglia

I romanzi del Ciclo dei vinti: un progetto incompiuto

Il progetto del Ciclo dei vinti è uno dei pilastri della letteratura italiana, sebbene Verga sia riuscito a completare solo i primi due romanzi. La duchessa di Leyra fu abbandonato dopo la stesura del primo capitolo, mentre gli ultimi due non furono mai iniziati. L’idea era di mostrare come la “fiumana del progresso” travolgesse i deboli a ogni livello sociale, partendo dagli umili pescatori per arrivare all’aristocrazia e al mondo politico.

| Romanzo | Stato di completamento |

|---|---|

| I Malavoglia (1881) | Completato |

| Mastro-don Gesualdo (1889) | Completato |

| La duchessa di Leyra | Incompiuto (solo un capitolo) |

| L’onorevole Scipioni | Non iniziato |

| L’uomo di lusso | Non iniziato |

I Malavoglia: il naufragio di una famiglia siciliana

Il romanzo narra la storia della famiglia Toscano, soprannominata “Malavoglia”, che lotta per sopravvivere e mantenere la propria dignità in un mondo ostile, dominato dalla miseria e dalle leggi del profitto. La loro esistenza è ancorata alla “Casa del Nespolo” e alla barca, la “Provvidenza”. La loro vita viene sconvolta dal naufragio dell’imbarcazione, carica di un carico di lupini presi a credito, e dalla morte del giovane Bastianazzo in mare. Da quel momento, la famiglia è costretta ad affrontare una serie inarrestabile di disgrazie che la condurranno alla rovina economica e alla disgregazione del nucleo familiare.

Alfio e Mena: un amore impossibile tra onore e povertà

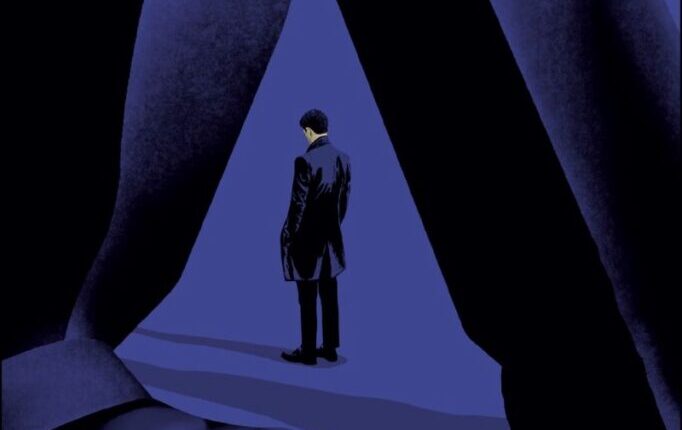

Nell’ottavo capitolo de I Malavoglia, viene descritto il toccante addio di compare Alfio, un carrettiere onesto, in partenza da Aci Trezza in cerca di lavoro. Alfio ama Mena, la nipote del patriarca padron ‘Ntoni, ed è ricambiato, ma la loro unione è impossibile. La ragazza è infatti destinata a un matrimonio di convenienza per risollevare le sorti economiche della famiglia. Alfio si reca alla Casa del Nespolo per salutare, ma deve attendere il ritorno degli uomini dal lavoro. Nell’attesa, spiega che andrà a Bicocca, un luogo noto per la malaria, pur di guadagnare qualcosa, con la speranza di tornare presto. I gesti e le parole non dette tradiscono i sentimenti dei due giovani: Mena si fa bianca e non riesce a parlare, mentre Alfio ritarda l’addio con convenevoli. Rimasti finalmente soli, possono salutarsi: Mena, con le lacrime agli occhi, gli chiede perché debba andare in un luogo così pericoloso; il ragazzo, superando l’imbarazzo, le dichiara il suo amore, spiegando che solo la sua povertà lo costringe a partire. L’amore di Alfio e Mena, due tipici vinti verghiani, si tinge di malinconia e amarezza. Entrambi sono costretti al sacrificio: Mena è legata alla religione della famiglia, che la spinge ad accettare il matrimonio con il benestante Brasi Cipolla per volontà del nonno; Alfio non può opporsi, consapevole che la sua condizione economica disonorerebbe i Malavoglia. Mena sceglie di rinunciare alla felicità per il bene della famiglia, incarnando un profondo senso del dovere.

Mastro-don Gesualdo: l’ascesa sociale e la sconfitta interiore

Il tema del sacrificio dell’amore in nome di ambizioni economiche è centrale nella narrativa di Verga e trova la sua massima espressione nel secondo romanzo del Ciclo dei vinti, Mastro-don Gesualdo. Il protagonista, Gesualdo Motta, riesce a passare dalla condizione di umile muratore (“mastro”) a ricco proprietario terriero (“don”), ma paga questo apparente successo con il totale fallimento nella sfera degli affetti familiari, subordinati al primato della cosiddetta roba.

La “roba” contro l’amore: il sacrificio dei vinti

Gesualdo, in modo speculare a Mena, rinuncia all’amore puro e sincero della contadina Diodata per un matrimonio funzionale alla sua scalata sociale, quello con la nobildonna decaduta Bianca Trao. Egli decide consapevolmente di abbandonare l’unica donna che nutre per lui un affetto disinteressato per seguire la fredda logica del profitto economico, accumulando avidamente beni materiali (“la roba”) a discapito dei legami più autentici. La sua ascesa sociale si rivelerà un completo fallimento sul piano umano, lasciandolo morire solo e disprezzato, lontano da quella “roba” per cui aveva sacrificato tutto.

La tecnica narrativa di Verga: regressione e impersonalità

In tutta la narrativa verghiana, e in modo particolare ne I Malavoglia, l’autore adotta la tecnica della regressione. Si spoglia della sua cultura e della sua mentalità borghese per “regredire” al livello dei suoi personaggi, adottandone il punto di vista e il linguaggio. Questo processo, finalizzato a creare un’opera totalmente impersonale, è reso possibile dall’uso sistematico del discorso indiretto libero, attraverso il quale Verga riporta i pensieri e le parole dei personaggi come se a parlare fosse una voce corale, quella del popolo.

Il discorso indiretto libero: la voce del popolo

Ne I Malavoglia il punto di vista, non sempre condiviso dall’autore, è quello del “coro” degli abitanti di Aci Trezza. Questo coro interviene nella narrazione con termini dialettali, espressioni sgrammaticate e proverbi che rivelano una mentalità arcaica e fatalista. Un chiaro esempio di discorso indiretto libero si trova proprio nel passo del saluto tra Alfio e Mena: “Compare Alfio si mise a tremare come un ragazzo, e gli venne la voce rauca, e si levò il berretto, e si grattò il capo, e non sapeva da che verso cominciare” (cap. VIII). Qui, è il narratore popolare a descrivere l’imbarazzo di Alfio, usando un linguaggio semplice e diretto, tipico del parlato del paese.

Verismo e naturalismo: due sguardi sulla realtà a confronto

Nel Ciclo dei vinti è evidente l’intenzione dell’autore di eclissarsi per lasciare che i fatti parlino da soli. Verga, come gli altri veristi, riprende il canone dell’impersonalità dal naturalismo, movimento letterario nato in Francia con autori come Émile Zola. Come i naturalisti, i veristi scelgono di rappresentare la vita quotidiana, spesso degli strati più umili della società, senza filtri o giudizi del narratore. Tuttavia, esistono differenze profonde tra i due movimenti.

| Caratteristica | Verismo (Verga) vs Naturalismo (Zola) |

|---|---|

| Scopo dell’opera | Verismo: nessuno scopo sociale, l’arte è fine a se stessa. Naturalismo: denunciare le piaghe sociali per stimolare il progresso. |

| Visione del mondo | Verismo: pessimistica e fatalista, non c’è fiducia nel progresso. Naturalismo: positivista, fiducia nella scienza e nel miglioramento sociale. |

| Tecnica narrativa | Verismo: regressione e impersonalità assoluta (la voce narrante è interna al mondo rappresentato). Naturalismo: narratore esterno e onnisciente, simile a uno scienziato. |

Il pessimismo verghiano e la denuncia sociale

La visione profondamente pessimista del verismo italiano nasce anche dalla delusione storica e sociale seguita all’Unità d’Italia, che non aveva migliorato le condizioni del Sud. Per questo, le opere veriste finiscono per essere una spietata constatazione della realtà, più che una denuncia finalizzata al cambiamento. Mentre i naturalisti francesi, come Émile Zola, credevano nella possibilità di un riscatto, Verga e i veristi italiani mostrano una realtà dominata da un destino immutabile e da leggi economiche spietate, dove ogni tentativo di mutamento porta solo alla rovina.

Consigli pratici: visitare Aci Trezza sulle orme dei Malavoglia

Per chi desidera immergersi nelle atmosfere descritte da Verga, una visita ad Aci Trezza, frazione del comune di Aci Castello (Catania), è un’esperienza toccante. Il borgo conserva ancora oggi il fascino del villaggio di pescatori. È possibile visitare il Museo “La Casa del Nespolo”, una ricostruzione fedele dell’abitazione dei Malavoglia, con attrezzi da pesca e oggetti della vita quotidiana di fine Ottocento.

- Indirizzo: Via Provinciale, 19-21, 95021 Aci Trezza, Aci Castello CT.

- Contatti: Per informazioni su orari e biglietti, si consiglia di contattare il numero 095 7116669 o consultare il sito del Comune di Aci Castello, poiché possono variare.

- Prezzi indicativi: Il costo del biglietto d’ingresso è generalmente molto contenuto, attorno ai 3-5 euro.

- Cosa vedere: Oltre alla Casa del Nespolo, passeggiando sul lungomare potrete ammirare i Faraglioni dei Ciclopi, che secondo la leggenda omerica furono scagliati da Polifemo contro Ulisse e che fanno da sfondo silenzioso alle vicende dei Malavoglia.

Fonte immagine in evidenza: Wikimedia