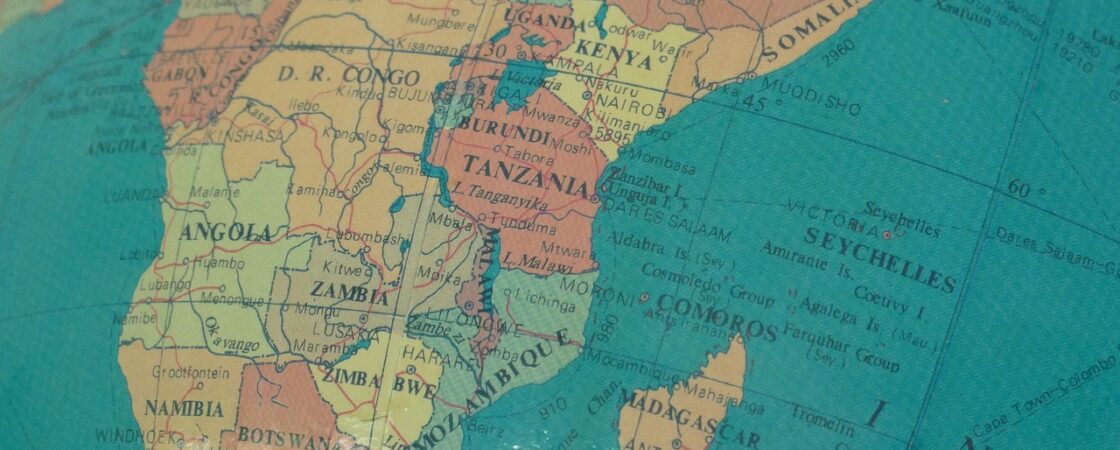

La letteratura africana in lingua portoghese è un potente strumento di espressione della memoria e del trauma legati alla colonizzazione. Questa ferita profonda ha lasciato un’impronta indelebile sulle società dei PALOP (Paesi Africani di Lingua Oficial Portuguesa), ovvero Angola, Mozambico, Capo Verde, Guinea-Bissau e São Tomé e Príncipe. Attraverso le parole di autori come Pepetela, Mia Couto, Luandino Vieira e Isabela Figueiredo, le esperienze individuali e collettive prendono forma, permettendo ai lettori di comprendere le complessità del passato coloniale e delle sue conseguenze.

Indice dei contenuti

Autori e temi chiave: una sintesi

Questi scrittori, molti dei quali vincitori di prestigiosi riconoscimenti come il Prémio Camões, usano la lingua portoghese per raccontare storie di lotta, resilienza e ricerca di un’identità frammentata.

| Autore e paese | Tema principale e opera chiave |

|---|---|

| Pepetela (Angola) | La guerra d’indipendenza e la costruzione dell’identità angolana. Opera: Mayombe. |

| Mia Couto (Mozambico) | La fusione tra realtà, mito e realismo magico nel post-colonia. Opera: Terra Sonâmbula. |

| Luandino Vieira (Angola) | La vita quotidiana e le conseguenze psicologiche del dominio coloniale. Opera: Luuanda. |

| Isabela Figueiredo (Portogallo/Mozambico) | L’eredità coloniale vista attraverso la memoria personale e introspettiva. Opera: Caderno de Memórias Coloniais. |

Pepetela: l’identità angolana e la guerra

L’opera di Pepetela, scrittore angolano di spicco, offre una visione dettagliata delle complesse implicazioni della colonizzazione. In romanzi come Mayombe e A Gloriosa Família, l’autore analizza la vita durante la guerra d’indipendenza in Angola, cogliendo la lotta per l’identità e l’autodeterminazione. Attraverso personaggi ben definiti, Pepetela trasmette le sfumature dell’esperienza umana durante il periodo coloniale e post-coloniale, rivelando le molteplici prospettive della storia.

Mia Couto: realismo magico e narrazioni interculturali

Il celebre scrittore mozambicano Mia Couto si distingue per la sua prosa poetica e le narrazioni intrecciate di miti e realismo magico. Opere come Terra Sonâmbula indagano le ferite del passato coloniale del Mozambico e le sue implicazioni sul presente. Couto mescola l’immaginazione con la realtà, offrendo una visione unica dell’esperienza umana nella società post-coloniale, con particolare attenzione alla preservazione della memoria e all’incorporazione di elementi della cultura tradizionale e dell’oralità.

Luandino Vieira: la voce dei silenziati

Luandino Vieira, uno degli autori angolani più importanti, ha costruito gran parte della sua produzione dando voce a coloro che sono stati silenziati dalla storia. Il suo romanzo Luuanda racconta storie della vita quotidiana durante l’occupazione coloniale e le lotte dell’Africa post-coloniale. Vieira si concentra sulle conseguenze psicologiche del dominio coloniale, rivelando gli strati più profondi di trauma e memoria. Le sue opere, come definito dall’enciclopedia Treccani, gettano luce su esperienze umane universali come la perdita dell’identità e la ricerca della libertà.

Isabela Figueiredo: le riflessioni introspettive

Isabela Figueiredo, scrittrice portoghese cresciuta in Mozambico, analizza l’eredità coloniale e le sue conseguenze sulle generazioni successive. Il suo romanzo Caderno de Memórias Coloniais è un esempio eloquente di come la letteratura possa fungere da strumento di auto-esame. Attraverso riflessioni personali, Figueiredo riconosce l’impatto della colonizzazione sulla sua stessa identità e offre una visione unica dell’influenza del passato su di sé. L’autrice porta l’attenzione sulla dimensione individuale del trauma, mostrando come le ferite della storia possano manifestarsi in modi sottili e pervasivi.

La lingua portoghese tra ferita e strumento di unione

La letteratura africana in portoghese nasce come un potente veicolo per esprimere la memoria e il trauma. Essa vive un paradosso fondamentale: utilizza la lingua del colonizzatore per denunciare gli effetti della colonizzazione stessa. Questa lingua, imposta dalla storia, diventa però anche uno strumento di unificazione nazionale e di dialogo internazionale, permettendo a queste voci di superare i confini locali e di raccontare al mondo la propria versione della storia.

Fonte immagine di copertina: Pixabay

Articolo aggiornato il: 02/10/2025